Подписаться

Подписаться

Мы и отношение к наукам

Был в СССР анекдот: «Что такое парадоксы социализма? У всех есть работа, но никто ничего не делает; никто ничего не делает, но план перевыполняется; план перевыполняется, но в магазинах пусто; в магазинах пусто, но у всех все есть; у всех все есть, но все воруют; все воруют, но всего хватает; всего хватает, но все недовольны; все недовольны, но никто не протестует».

Некоторые пункты — упрощение (на то и народная мудрость), а некоторые актуальны и посейчас. Однако новое время подарило дорогим россиянам новые парадоксы. Один из них — отношение к науке.

В предыдущем номере мы уже писали, что респонденты зачисляют в категорию «ученых» изобретателей, конструкторов, врачей и организаторов. Интерпретировать это можно по-разному – и как простую дремучесть, и как отражение расплывчатого образа, вынесенного из школы (был в учебнике Вавилов и Попов тоже был, даже вроде в одном учебнике оба...), и как изощренность рассуждения (не будь Калашников ученым, не смог бы он создать то, что создал). В последнем случае некоторым ученым должно даже как-то льстить. Если не задаваться вопросом, кого из действительно серьезных ученых россияне не назвали.

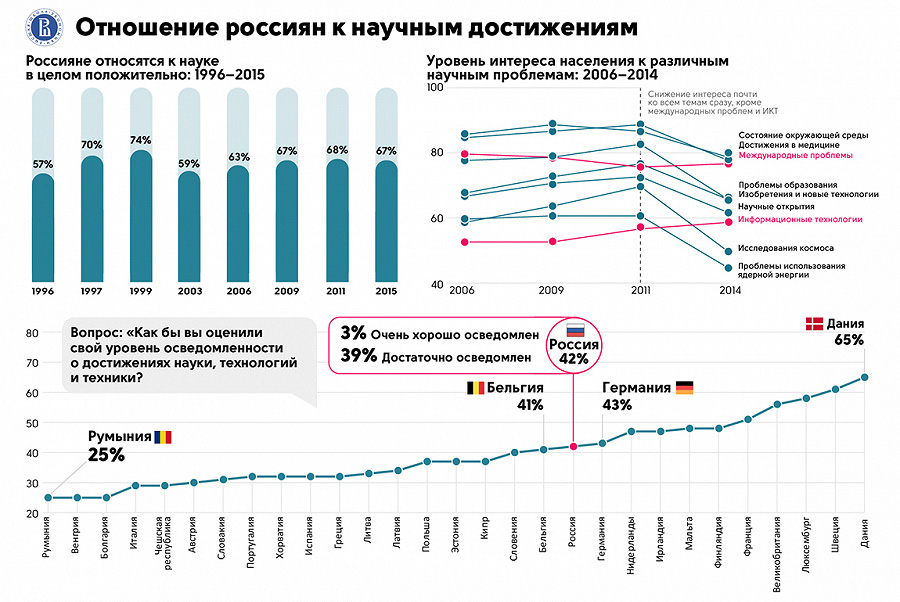

Но кое-что про отношение россиян к науке социологи все же смогли узнать, и там опять оказались хорошо что не грабли — но парадоксы. На сайте Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики опубликован материал, который так и назван: «Not aware but beware: Парадоксы отношения россиян к научным достижениям». Резюме авторов таково: «Россияне не очень активно интересуются информацией о достижениях в области науки и техники, однако убеждены, что неплохо о них осведомлены. Ив этом мы отличаемся от европейцев. Доля тех, кто читает научно-популярные журналы, в среднем по Европе больше аналогичного показателя по России в4 раза, а вот свою осведомленность о достижениях науки и техники европейцы в среднем оценивают скромнее, чем россияне». Однако приглядимся к данным подробнее.

Прежде всего «читают больше» не означает «читают лучше». Да и читаем мы с ними не одни и те же журналы, так что различная осведомленность может быть минимум по двум причинам. А различное представление о своей осведомленности — это вообще иное. И все СМИ (не только журналы) могут прекрасно формировать «представление об осведомленности» при отсутствии действительной осведомленности. По крайней мере, в области политики и личной жизни артистов им это удается.

То, что собственная оценка уровня осведомленности ниже всего в Румынии, выше всего в Дании, а в России — средняя, ничего об осведомленности не говорит. Может быть, румыны просто более самокритичны? А когда людей спросили, интересуются ли они новостями в той или иной области, то выяснилось, что начиная с 2011 года уровень интереса ко всем научным проблемам, кроме политики и компьютеров, падает. За это как раз СМИ и спасибо; впрочем, на фоне общего тренда... «снявши голову, по волосам не плачут».

Далее авторы исследования пишут: «Во-первых, россияне во многом авансируют позитивное отношение к науке: даже при снижающемся уровне интереса к научной проблематике само отношение к науке остается в целом положительным. Во-вторых, достаточно высоко оценивая себя в плане информированности о достижениях науки и техники, россияне тем не менее на практике не слишком активно вовлечены в научно-популярный дискурс».

Не исключено, что на ответы влияет представление граждан о том, какого ответа от них ждут. И когда ставится общий, не конкретный, а оценочный вопрос — россияне просто дают тот ответ, который считают хорошим или правильным? Конечно, если граждане считают «правильным» ответ «наука — хорошо», это неплохо само по себе. Есть другие варианты, одобряемые частью общества, включая верхи: «наука — зло, она создает ГМО», «наука — враг религии и морали». И если респондент считает, что будет одобрен именно ответ «я хорошо отношусь к науке», — значит, не все потеряно.

|

|

Источники: Мониторинг инновационного поведения населения НИУ ВШЭ (2006—2015), европейские страны — Eurobarometer (2013) НИУ ВШЭ 2016 |