Подписаться

Подписаться

История вопроса

Древние и средневековые ученые всего мира были уверены, что живые организмы постоянно самозарождаются из неживой материи: мухи из гниющего мяса, мыши из грязных тряпок и так далее. Первым попробовал проверить это итальянец Франческо Реди в XVII веке. Он клал мясо в кувшины и закрывал некоторые из них тонкой кисеей. Оказалось, что черви заводятся только в незакрытых кувшинах, в которые могут залетать мухи. Так было показано, что самозарождение червей в мясе невозможно — они вылупляются из яиц, отложенных мухами.

Древние и средневековые ученые всего мира были уверены, что живые организмы постоянно самозарождаются из неживой материи: мухи из гниющего мяса, мыши из грязных тряпок и так далее. Первым попробовал проверить это итальянец Франческо Реди в XVII веке. Он клал мясо в кувшины и закрывал некоторые из них тонкой кисеей. Оказалось, что черви заводятся только в незакрытых кувшинах, в которые могут залетать мухи. Так было показано, что самозарождение червей в мясе невозможно — они вылупляются из яиц, отложенных мухами.

Затем были открыты микроорганизмы. Все считали, что хотя бы эти простейшие существа точно могут самозарождаться! Но и это было опровергнуто Спалланцани в XVIII веке и Пастером в XIX. Ладзарро Спалланцани кипятил бульон и запаивал его в стеклянных колбах. Бульон не прокисал месяцами и годами в запаянной колбе, но быстро портился после ее вскрытия, и в нем обнаруживались бактерии. Критики возражали, что для самозарождения в запаянной колбе недостаточно «упругости» (давления) воздуха. Тогда Луи Пастер повторил эксперимент Спалланцани, немного изменив его: вместо наглухо запаянной колбы он использовал открытую, вытянув ее горло в длинную и тонкую S-образно изогнутую трубочку. Этого было достаточно, чтобы бульон не портился, хотя воздух мог проходить внутрь. Так было показано, что даже микроорганизмы образуются путем размножения существующих микроорганизмов. Кстати, узнав об опытах Спалланцани, повар Николя Аппер создал технологию консервирования продуктов в стеклянных банках, за что получил большую премию и личную благодарность от Наполеона.

После достижений Пастера перед учеными встала задача: объяснить происхождение жизни, раз уж жизнь есть, а самозарождения в экспериментах не происходит.

Первые успехи в этом направлении были достигнуты А.И.Опариным и Джоном Холдейном в 1920-х годах. Опарин работал с коллоидными растворами белков и полисахаридов и обнаружил, что в некоторых условиях растворенные белки собираются в компактные капли — коацерваты, — которые могут расти, поглощая растворенные вещества из внешней среды, и делятся подобно клеткам. Также он предположил, что атмосфера древней Земли была бескислородной и поэтому в ней мог протекать абиогенный синтез органических веществ. Холдейн развил и конкретизировал идею «первичного бульона» — древнего океана, взаимодействующего с бескислородной атмосферой, в котором под действием разрядов молний, солнечного ультрафиолета и вулканических извержений идут разнообразные химические реакции, приводящие к образованию сложных органических молекул, а те, в свою очередь, образуют коацерватные клетки.

Идеи Опарина и Холдейна получили экспериментальное подтверждение в 1953 году в опытах Стенли Миллера и Гарольда Юри. Они запаивали смесь газов, имитирующую древнюю атмосферу Земли (СН4, NH3, H2S, CO2), в замкнутую стеклянную установку, в которой были подогреваемая колба с водой, холодильник и электроды. Через электроды пропускали электрические разряды, имитирующие молнии. По прошествии нескольких суток Миллер вскрыл установку и обнаружил в воде разнообразные органические молекулы, в том числе простейшие аминокислоты (глицин, аланин), сахара (глицеральдегид, гликолевый альдегид) и органические кислоты (уксусную, молочную), характерные для живых организмов. Последующие экспериментаторы, варьируя условия и совершенствуя методы анализа, расширили набор продуктов в таком синтезе. Были получены многие аминокислоты, пуриновые основания — аденин и гуанин (они появляются, если в смесь газов добавить синильную кислоту), четырех- и пятиуглеродные сахара.

В целом можно было считать, что большинство необходимых для жизни молекул синтезируются абиогенно в условиях древней Земли.

Тем временем глубокое изучение современной жизни биохимиками и молекулярными биологами показало, что живые клетки не так просты, как казалось ранее, и пропасть между живым и неживым весьма глубока.

Первой проблемой стала огромная сложность живых клеток. Геном даже самых простых бактерий состоит из более чем миллиона нуклеотидов и кодирует свыше тысячи белков. Иными словами, бактериальная клетка содержит мегабайты информации. Для работы этого генома требуются специальные молекулярные машины синтеза белка (рибосомы), синтеза ДНК (репликативная вилка), энергоснабжения (как минимум 12 ферментов гликолиза, а обычно еще и электрон-транспортная цепь на мембране) и средства регуляции и управления (транскрипционные факторы и сигнальные белки). Сложность такой системы очень высока, а более простых самостоятельно реплицирующихся систем биология не знает. Вирусы не в счет — для их размножения требуется сложная живая клетка. Дарвиновский естественный отбор может порождать все более сложные системы, но для этого они с самого начала должны быть способны к репликации. Если естественный отбор начинается только с появлением первой клетки, то для ее образования случайным путем требуется гигантское время — на много порядков больше возраста Вселенной. В англоязычной литературе эта проблема называется «irreducible complexity», и ей много внимания уделяют сторонники идеи «разумного замысла» — креационисты, притворяющиеся учеными. Им принадлежит, например, аналогия «случайное самозарождение жизни так же вероятно, как случайная сборка Боинга-747 при прохождении урагана через мусорную свалку».

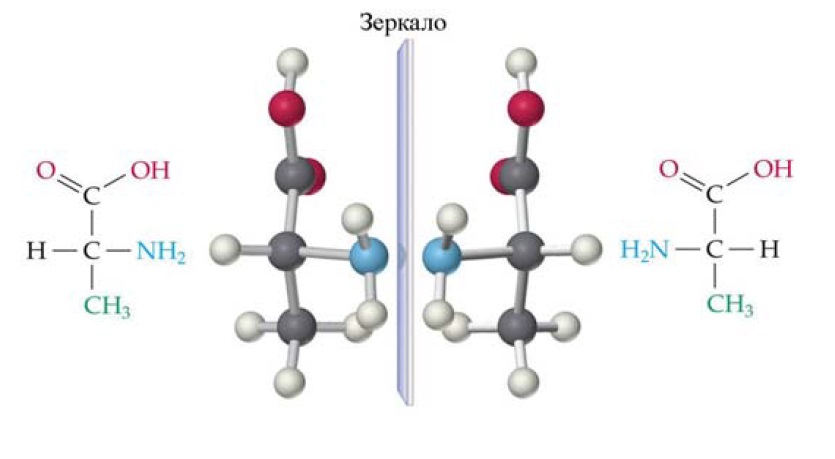

Вторая проблема чисто химическая, и связана она с оптической активностью молекул в живых организмах. Напоминаю, что «оптически активными» называются органические молекулы, в которых к одному атому углерода присоединены четыре разные группы (см., например, «Химию и жизнь», 2009, № 5). Поскольку связи атома углерода направлены к вершинам пирамиды, возможны два способа размещения четырех групп вокруг такого атома, которые являются зеркальными отражениями друг друга, подобно левой и правой руке. (Подобное свойство веществ называется еще хиральностью, от древнегреческого — «рука».) Название «оптическая активность» напоминает о свойстве таких веществ поворачивать плоскость поляризации проходящего через них света, если одного оптического изомера больше, чем другого. Это позволило уже упомянутому Луи Пастеру разделить левовращающий и правовращающий изомеры винной кислоты, просто сортируя их кристаллы пинцетом: в поляризованном свете одни кристаллы были темными, а другие светлыми. Он же показал, что плесень может питаться только одним изомером винной кислоты.

|

| Оптические изомеры аминокислоты аланина |

Оптические изомеры многих веществ, например молочной кислоты, легко отличить по вкусу и запаху, потому что наши обонятельные рецепторы — белки, построенные из левых изомеров аминокислот. Правовращающие аминокислоты в белках не встречаются, хотя иногда бывают в клеточных стенках бактерий, олигопептидных антибиотиках и других экзотических местах. Кроме того, все природные ДНК и РНК содержат исключительно правый изомер сахара (рибозы или дезоксирибозы). Живое вещество, таким образом, хирально чистое, тогда как во всех абиогенных синтезах получаются левые и правые изомеры в равных долях, а синтезированные из такой смеси полипептиды и полинуклеотиды имеют беспорядочную структуру и не способны выполнять никакие функции.

Оптическая активность вещества проявляется либо при взаимодействии с поляризованным светом, либо при встрече с другим оптически активным веществом. Если мы хотим объяснить переход от смеси изомеров в абиогенно синтезированной органике к хирально чистому живому веществу, то оказываемся практически в положении Мюнхаузена, тащившего себя из болота за волосы, — ведь чтобы пошли стереоспецифичные биохимические реакции, нужен стереоспецифичный фермент из хотя бы 50—100 аминокислот одной оптической формы, который случайным соединением мономеров создать нельзя.

Можно попытаться найти источник поляризованного ультрафиолетового излучения, которое избирательно разрушало бы один оптический изомер. По некоторым астрономическим гипотезам, таким источником могло быть молодое Солнце, обладавшее мощным магнитным полем. Возможные следы поляризованного ультрафиолета обнаруживаются в органическом веществе метеоритов. Там содержится ряд аминокислот, похожих на те, что получались в опытах Миллера — Юри, и левовращающие изомеры преобладают — их около 60%. Эти данные критиковались с позиций возможного загрязнения метеоритов земными бактериями с их левыми аминокислотами, но преобладание левого изомера показано и для тех метеоритных аминокислот, которые не синтезируются и не поедаются бактериями, — например, 2-метил-2-аминобутановой кислоты. Тем не менее соотношение изомеров 60:40 явно недостаточно велико для простого случайного перехода к хиральной чистоте, и надо искать дополнительные механизмы.

Третью проблему подкинули геохимики и космохимики. Межпланетные аппараты изучили Луну, Венеру, Марс и Меркурий, стал известен состав атмосферы Венеры и Марса. Применение новых аналитических методов к древнейшим земным горным породам позволило уточнить состав древней атмосферы Земли. Он оказался очень похожим на современные атмосферы Венеры и Марса — 98% CO2, 1,5% N2 и малые доли других газов, в основном аргона и SO2. Из такой газовой смеси в аппарате Миллера не получается никакой органики. Опыт Миллера, по современным астрономическим представлениям, имитирует условия протопланетного облака, планет-гигантов и их ледяных спутников, где действительно много метана, аммиака и сероводорода; он может объяснить происхождение аминокислот в метеоритах, но не имеет никакого отношения к древней Земле. Для синтеза органики из CO2 необходим восстановитель, и ученые занялись его поисками.

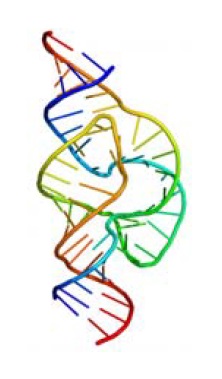

Первое решение проблемы «неупрощаемой сложности» появилось в конце 70-х годов. Тогда были открыты РНК, обладающие каталитической активностью, или рибозимы. До того РНК считалась лишь скромным посредником между ДНК и белками — ведь обычно в клетке генетическая информация копируется с ДНК на РНК и по «чертежу» РНК синтезируются белки. Были, правда, известны вирусы, хранящие генетическую информацию на молекулах РНК, а часть из них способна даже копировать РНК на ДНК. Но с открытием рибозимов стало понятно, что РНК может заменять белки в качестве катализаторов химических реакций.

|

| Структура рибозима под названием hammerhead, разрезающего другие РНК в определенном месте |

Появилась теория «мира РНК», согласно которой, самокопирующиеся рибозимы (катализирующие синтез РНК на матрице РНК) начали естественный отбор задолго до появления клеток и со временем передали каталитические функции белкам, а длительное хранение наследственной информации — ДНК. В дальнейшем были открыты в природе и получены искусствен- но сотни рибозимов. Выяснилось, что рибозимом является и пептидил-транферазный центр рибосомы, катализирующий ключевую реакцию синтеза белков. Однако пока ни один рибозим не может создать копию себя из мономеров, так что теория РНК-мира доказана не полностью. Кроме того, для синтеза РНК нужна энергия, например, в виде нуклеотидтрифосфатов, и происхождение этой энергии теория РНК-мира также не объясняет.

О том, как решалась вторая проблема — хиральной чистоты биообъектов, расскажем в следующем номере.

Элементы жизни: почему не кремний и не фтор

История вопроса

Фотохимия и «черные курильщики»

Пути восстановления углекислого газа

Происхождение белкового синтеза и генетического кода

Мир вирусов, последний общий предок и происхождение ДНК

Происхождение мембран и мембранной биоэнергетики

Закат «цинкового мира», прокариотная биосфера и происхождение фотосинтеза