Разные разности

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Наука постоянно добывает все новые и новые факты, подтверждающие сходство людей и обезьян и намекающие на то, что, как минимум, общий предок у человека и обезьяны был. И речь идет не о внешнем сходстве, временами пугающем, а о более тонких вещах — о работе мозга.

Давно известно, что обезьяны узнают сотрудников зоопарка и исследователей, которые часто посещают животных, чтобы изучать их психологию. Ученые из Университета Джона Хопкинса, исследующие когнитивные способности животных, решили выяснить в эксперименте, есть ли у обезьян устойчивая память на своих друзей и знакомых. Иными словами — помнят ли обезьяны своих друзей-соплеменников или врагов-соплеменников и как долго сохраняется эта память.

Объектами исследования стали шимпанзе и бонобо в Эдинбургском зоопарке в Шотландии, зоопарке Планкендал в Бельгии и заповеднике Кумамото в Японии. Сначала исследователи собрали фотографии обезьян, которые когда-то жили в зоопарке и общались с обезьянами, участвующими в эксперименте. На фотографиях были запечатлены обезьяны, с которыми общение прекратилось как минимум девять месяцев назад, а как максимум — 26 лет.

Затем пришла очередь эксперимента, в котором участвовало 26 обезьян. Ученые предложили им сок, и пока они наслаждались вкусным напитком, им показывали на экране одновременно две фотографии. На одной была обезьяна, которую они когда-то знали, на другой — совершенно незнакомая особь. Пока участницы экспериментами рассматривали фотографии, специальное устройство отслеживало движение их глаз.

Оказалось, что обезьяны значительно дольше рассматривали фото своих прошлых знакомых, с кем они проводили время в одной группе, но давно уже расстались по разным причинам — кто-то умер, кого-то перевезли в другой зоопарк и т. п. Фотография неизвестной обезьяны их не интересовала.

Однако еще дольше они рассматривали фото своих бывших друзей, а не просто знакомых по группе, с которыми их разлучили на десятилетия. В некоторых случаях обезьяны даже прекращали пить и замирали перед экраном, как загипнотизированные, когда на нем появлялась фотография их давнего закадычного друга.

Рекорд в области воспоминаний установила бонобо Луиза. Ей показали фотографии ее сестры Лоретты и племянника Эрина, которых она не видела 26 лет. И тем не менее их фото она рассматривала дольше всего. Причем этот результат воспроизвелся во всех восьми экспериментах, в которых участвовала Луиза.

Результаты показывают, что социальная память обезьян может сохраняться более 26 лет, то есть большую часть их средней продолжительности жизни (40–60 лет), и может быть сравнима с человеческой памятью, которая начинает снижаться через 15 лет, но может сохраняться и до 48 лет после разлуки.

Так ученые продемонстрировали миру самую долгую социальную память, когда-либо зарегистрированную у животных (PNAS). Вероятно, этот вид памяти уже присутствовал у наших общих эволюционных предков, которые жили предположительно от 6 до 9 миллионов лет назад.

В любом случае шимпанзе и бонобо обладают когнитивными механизмами, очень похожими на наши собственные. Короче говоря, много общего у нас с шимпанзе, как бы это кому-то не нравилось.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Чего только не коллекционируют люди! Марки, открытки, значки, монеты, нашивки, ручки, зубы акулы, ракушки и многое другое. А среди моих знакомых есть замечательный Александр Пульвер из Воронежа, который коллекционирует камни. Но не просто камни, булыжники, а особые камни. Он красиво называет их «камни боли». Александр — хирург. Он провел множество видеоэндоскопических, или лапароскопических, операций по удалению желчных пузырей. А в удаляемых пузырях были конкременты, в просторечии «камни».

Часто больные после операций забирали их на память, но многие оставались валяться, пока не оказывались на помойке после очередной уборки. Помню, Саша рассказывал, что сразу же обратил внимание на красоту этих камней, сопоставимую с красотой птичьих яиц, янтаря, жемчуга, малахита, опала. И как-то жалко стало обрекать их на уничтожение.

Откуда берутся эти камни в желчном пузыре? Они образуются, когда нарушаются соотношения компонентов желчи. В результате начинают кристаллизоваться ее соли, образуя твердую фазу. И, вопреки распространенному мнению, они — не причина желчнокаменной болезни, они — ее следствие. По своей химической сути желчные камни могут быть билирубиновые, или холестериновые, кальциевые, смешанные… Обо всем этом А. Пульвер рассказывал в статье в «Химии и жизни» (2014 №1).

А есть еще камни в почках, у которых тоже своя разнообразная химическая природа. Есть и коллекция почечных камней. Восемь лет назад сибиряк Николай Авдеев, будучи магистрантом физического факультета Новосибирского государственного университета, собрал коллекцию из 364 почечных камней от пациентов Новосибирской области. И все тщательно исследовал под руководством кандидата химических наук Ильи Королькова из Института неорганической химии СО РАН. Оказалось, что доля фосфатных камней в сибирском регионе превышает общероссийские показатели почти в два раза.

На самом деле, все эти камни — объект для научного исследования, в первую очередь химического анализа их состава. Потому что химический состав камней — это подсказка врачам о причинах, эти камни породивших. А значит, и понимание, какая терапия в данном случае уместна и эффективна. Ведь если удалить камни, то есть следствие болезни, то это не значит вылечить пациента. Камни будут образовываться вновь, пока не будет искоренена сама болезнь.

Недавно сотрудники физического факультета и Медицинского научно-образовательного центра МГУ разработали оптическую методику, позволяющую определить состав камней в живой почке пациента. Это важно для литотрипсии — процедуры, при которой камни дробятся с помощью лазерного инфракрасного излучения непосредственно в почках.

Чтобы дробление камней в почках пациента происходило наилучшим образом, лазер должен быть правильно настроен. А правильность его настройки зависит от химического состава камней.

Ученые МГУ придумали схему, которая позволяет прямо во время операции получать сведения о химическом составе. В этой схеме используют оптоволокно и оптическую спектроскопию. То есть ученые придумали, как навороченными спектрометрами заглянуть в живую почку пациента, тут же получить информацию и правильно настроить лазер, чтобы идеально раздробить камни.

Вообще, литотрипсия — дело тонкое, особенно когда ее применяют для дробления желчных камней. Ведь она может породить мелкие осколки, которые застрянут в желчных путях и породят механическую желтуху или поцарапают стенки желчного канала. Собственно, для этого и нужна наука, которая должна предложить медицине эффективные методики безопасной борьбы с камнями в теле человека. А для этого надо эти самые камни изучать и собирать в коллекции.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Пишут, что за последние 200 лет только 1,5% изобретений сделали женщины. Не удивительно. До конца XIX века во многих странах женщины вообще не имели права подавать заявки на патенты, поэтому частенько оформляли их на мужей. Сегодня ситуация изменилась, и говорят, что каждый пятый патент принадлежит женщине.

Но Бог с ней, со статистикой. Важно ведь содержание — что именно предложили женщины, чтобы облагодетельствовать человечество. Если сравнить массив мужских патентов и женских, то бросается в глаза, что женщины своими изобретениями решали насущные задачи повседневной жизни, быта и домашней рутины.

Так на свет появились одноразовые подгузники. Случилось это в 1946 году. Мэрион Донован, устав от постоянной стирки подгузников, использовала обычную шторку для душа, чтобы сделать водонепроницаемое покрытие на подгузник. Она запатентовала свое изобретение в 1949 году, а потом продала свой патент Keko Corporation за миллион долларов.

Больше ста лет назад, в 1909 году, Мелитта Бенц изготовила фильтр для кофе, чтобы избавиться от противной кофейной гущи, которая портила последний глоток. Тогда она взяла маленькую кастрюльку, продырявила дно и положила сверху промокашку из школьной тетрадки своего сына. Мелитта Бенц оказалась женщиной предприимчивой и вскоре основала компанию Melitta, которая до сих пор продает кофе, фильтры для кофе и кофемашины.

Конечно, женщины отметились своими изобретениями и в индустрии моды. У женских сапог до конца 50-х годов прошлого века не было молнии. Молния на сапогах появилась лишь в 1959 году благодаря нашему советскому художнику-декоратору Вере Араловой. В том году на модном показе в Париже одна из советских моделей вышла на подиум в сапожках на каблуках, с аппликациями и… на молнии.

Западные коллеги стали интересоваться патентом. Какой там патент! Эти сапожки с молнией сшили буквально накануне поездки в мастерской Большого театра, причем сделали только одну пару. Араловой, которая тогда работала в Московском доме моды, не понравилась обувь, предложенная для показа, и она тут же придумала сапоги на молнии.

После возвращения в Москву все забыли про эти сапоги, наша промышленность интереса не проявила. Зато через год на очередном модном показе в Европе Аралова с удивлением увидела сапоги на молнии на моделях, демонстрирующих западные коллекции. Разумеется, никакого вознаграждения Вера Аралова не получила.

Ну вот, скажете вы, какие-то все несерьезные изобретения — подгузники, сапоги с молнией... То ли дело паровая машина или телеграф. Ну, во-первых, по поводу несерьезности подгузников и сапог с молнией я бы поспорила. Но не буду, потому что на счету женщин-изобретателей много машин и механизмов. Например — посудомоечная машина, которую создала Джозефина Кокрейн, — ей надоело, что ее прислуга постоянно разбивала дорогую фарфоровую посуду во время мытья.

Свою «Первую практичную машину, моющую посуду» Кокрейн представила в Патентное бюро в 1886 году. И вскоре чудесной машиной под брэндом Cochrane Dishwasher заинтересовались рестораны, гостиницы и кафе.

Но посудомоечной машиной дело не ограничивается. В 1892 году обычная секретарша Синтия Мэй Вестовер придумала одну из первых снегоуборочных машин. А 200 лет назад ткачиха Табита Бэббитт из Массачусетса придумала циркулярную пилу. Просто ей стало жалко мужиков, которые тратили уйму времени на распиливание дров двуручной пилой.

Да и к обычному автотранспорту женщины приложили руки. Маргарет Уилкокс, инженер-механик из Чикаго, изобрела первый автомобильный обогреватель и в 1893 году получила на него патента. Снегоочистители на лобовом стекле, дворники по-простому, рефрижераторы, то есть машины-холодильники на колесах, — это тоже изобретения женщин.

А числятся ли за женщинами какие-нибудь высокотехнологичные, прорывные изобретения? Да, конечно. Например, Катарина Блоджет, первая женщина, ставшая доктором физики в университете Кембриджа, в 1938 году вместе со своим учителем Ирвингом Ленгмюром изобрела антибликовое стекло, которое пропускало 99% света и практически не отражало свет. То есть, в сущности, сделала просветленную оптику. Этот метод так и называется методом Ленгмюра — Блоджет.

В 1964 году сотрудница компании «Дю Пон», химик Стефани Кволек создала прочное и легкое волокно, которое было в пять раз прочнее стали, — его назвали кевларом (см. «Химию и жизнь» 2011 №11 и 2015 №3). Компания немедленно начала производить это волокна, и на свет появились легкие бронежилеты и каски из кевлара. За более чем полвека это изобретение спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным. За 40 лет научной деятельности Кволек получила более двух десятков патентов.

Сотни тысяч жизней спасло изобретение советского микробиолога Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, которая в 1943 году, в разгар войны, сделала первый отечественный антибиотик крустозин, то есть советский пенициллин. Ермольеву так и звали в научных кругах — «госпожа Пенициллин».

В общем, я и дальше могу рассказывать истории про женские изобретения — аквариума, лазерной хирургии катаракты, консервантов для хранения продуктов, медицинского шприца...

Женских изобретений не мало, однако они действительно более практичные, более приземленные что ли. Но кто сказал, что это минус? Да, мы «прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры». Но в женщинах кроется огромный потенциал изобретательства, и грех им не пользоваться. Непредсказуемая женская логика — это именно то, что помогает изобретать.

|

|

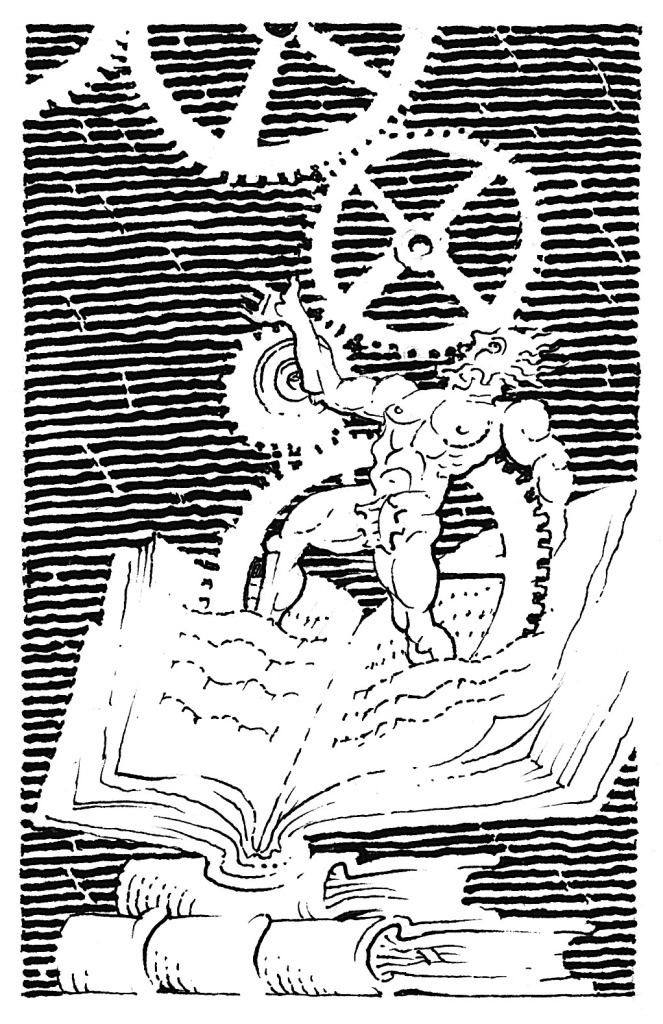

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Мы живем в мире, созданном мужчинами. В самом деле, даже беглый взгляд на историю науки и техники показывает, что большинство изобретателей и мыслителей — мужчины. Паровые и прочие машины, электричество, телеграф, телефон, радио, космические спутники и космические корабли, сотовая связь, Всемирная паутина… Этот перечень бесконечный. И все это изобрели мужчины. Есть, конечно, среди изобретателей и гениальные женщины. Немного, но есть. Однако об этом мы поговорим в следующей заметке.

А сейчас давайте зададимся вопросом, откуда в голове изобретателя, ученого вдруг возникает идея, порой безумная — какое-нибудь невероятное устройство или процесс, которым нет аналогов в природе?

Возьмем, к примеру, трехмерную голографию. Зачем она, когда есть фотография и кино? Откуда такие фантазии? Трехмерную голографию изобрел Юрий Николаевич Денисюк. Он с детства увлекался физикой. И вот однажды, будучи студентом Ленинградского института точной механики и оптики (ЛИТМО), прочитал научно-фантастическую повесть Ивана Ефремова «Звездные корабли». И она произвела на студента оглушительное впечатление.

Что же поразило будущего академика? В повести рассказывается о том, как палеонтологи проводили раскопки в советской Средней Азии — искали там останки инопланетян, которые, было такое предположение, прилетали на нашу планету охотиться на древних ящеров.

Палеонтологи нашли много чего интересного. И останки вымерших динозавров с отверстиями в черепе, похожими на пулевые. И два металлических обломка в форме усеченной семигранной призмы, изготовленные из редкого на Земле металла — гафния. Но Денисюка заинтересовала вот эта находка — «круглый диск около двенадцати сантиметров в диаметре», покрытый с двух сторон неизвестным прозрачным веществом.

За миллионы лет верхний слой помутнел. Когда же его отполировали, то палеонтологи увидели нечто удивительное: «Из глубины совершенно прозрачного слоя на них взглянуло странное, но несомненно человеческое лицо, увеличенное неведомым оптическим ухищрением до своих естественных размеров. Неизвестным способом изображение было сделано рельефным, а главное — необыкновенно, невероятно живым».

Это была оптическая копия человекоподобного существа, воспроизведенная в мельчайших деталях. И вот это буквально потрясло Денисюка. Как говорил потом сам Юрий Николаевич — меня как обухом по голове ударило. Он заболел этой идеей и дал себе слово, что сделает такую штуковину.

После окончания ЛИТМО в 1954 году Денисюк начал работать в Государственном оптическом институте. Там и создал трехмерную голографию. Его методику зарегистрировали как научное открытие в 1962 году. Это случилось на два года раньше, чем первые успешные опыты его зарубежных коллег.

Вторая история посвящена изобретению вертолета И.И. Сикорским. Игорь Иванович Сикорский родился в 1889 году в семье известного психиатра. Он был пятым и самым младшим ребенком в семье. Его матушка имела склонность к занятию наукой, но посвятила себя воспитанию пятерых детей. Игорю она рассказывала о своем кумире Леонардо да Винчи и его фантастических проектах — махолетах. И вот эта идея полета, которую разрабатывал да Винчи, захватила Игоря. Особенно мысль о создании аппарата вертикального взлета.

Тогда же, в детстве, Игорь Сикорский прочитал научно-фантастический роман Жюля Верна «Робур-Завоеватель». Вертолет «Альбатрос», описанный Жюлем Верном, начал сниться ему по ночам. И уже в 12 лет ему удалось построить игрушечную модель будущего вертолета, который поднялся в воздух. Приводом к нему служила обыкновенная резинка.

В 42 года Сикорский запатентовал свою первую модель вертолета. Только в его модели применялся один несущий винт на корпусе и один винт поменьше, хвостовой, — для противодействия крутящему моменту. Эта конструкция несущего винта, придуманная Сикорским, работает на большинстве вертолетов и сегодня.

А вот еще одна история. Константин Эдуардович Циолковский занялся ракетами тоже не случайно. В юности он проводил много времени в библиотеке Румянцевского музея в Москве. По сути, он занимался самообразованием, потому что учиться в гимназии ему было трудно — в детстве он переболел краснухой и его слух сильно слаб.

Прилежного мальчика заметил директор библиотеки Николай Фёдорович Фёдоров — педагог, философ, основоположник русского космизма, которого называли московским Сократом. Он бегло проэкзаменовал молодого человека и обнаружил, что талант есть, но знания бессистемны, с пробелами. И разработал для него подробный план занятий на два года. А для общего развития дал три книги Жюля Верна: «Воздушным путем через Африку», «От Земли до Луны за 97 часов» и «Вокруг Луны»…

Теперь давайте вспомним лазер, который сегодня работает везде — в лазерных принтерах, проекторах для считывания компакт-дисков, в световых шоу, в уровнях для строителей, в дальномерах, указках, считывателях штрих-кодов, в лазерной хирургии и косметологии, в лазерной резке и сварке, в навигации и передаче информации на расстоянии, в системах защиты от астероидов и борьбы с космическим мусором. Гигантское изобретение!

А ведь создатели лазера, советские физики из ФИАНа Александр Михайлович Прохоров и Николай Геннадьевич Басов воплотили в жизнь мечту Алексея Николаевича Толстого, которую он описал в прекрасном романе «Гиперболоид инженера Гарина» в 1927 году. Через 25 лет после выхода книги, которую Басов и Прохоров, разумеется, читали, они изложили теоретические принципы мазера. А еще через год Чарльз Таунс с коллегами построил первый мазер на принципах Прохорова и Басова, за что всем троим вручили Нобелевскую премию в 1964 году.

Интересно, что и нобелевский лауреат Чарльз Таунс в одном из интервью признался, что на создание лазера его вдохновил прочитанный роман Толстого.

Эти истории можно продолжать, но всех их объединяет одно — книги, библиотеки, круг общения. Именно книги формируют воображение юных читателей, подбрасывают идеи, из которых вырастает мечта. И тот, кто идет за своей мечтой, выигрывает всегда.

В кабинете Д.И. Менделеева в его квартире в Санкт-Петербурге рядом с рабочим столом на расстоянии вытянутой руки лежат томики Жюля Верна и Майна Рида. Вот что вдохновляло гения на поиски и победы — фантастические приключения.

Так что наш мир создан мужчинами, которые читают книги. А, как известно, люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто их не читает. Да здравствует мужчина с книгой в руках — наше будущее!

…астрофизики впервые обнаружили молекулы воды на поверхности астероидов Ирис и Массалия…

…голодание уменьшает воспаление, поскольку в крови растет концентрация арахидоновой кислоты, которая известна своими противовоспалительными свойствами…

…обычные пользователи смартфонов обрабатывают информацию на смартфоне за меньшее время, чем на ПК, однако при этом они менее бдительны в отношении дезинформации (New Media & Society)…

…шимпанзе и бонобо могут узнавать по фотографиям бывших членов своей группы, которых они не видели более 25 лет (PNAS)…

…в интерметаллическом соединении галлия и молибдена разделены поверхностная и объемная сверхпроводимость (Intermetallics)…

…концентрация CO2 в атмосфере в последний раз была такой же высокой, как и сегодня, 14 миллионов лет назад (Science)…

…голодание уменьшает воспаление, поскольку в крови растет концентрация арахидоновой кислоты, которая известна своими противовоспалительными свойствами (Cell Reports)…

…мыши наравне с обезьянами, дельфинами, слонами и воронами могут узнавать себя в зеркале (Neuron)…

…в Балтийском море, на дне Мекленбургского залива, обнаружена мегаструктура каменного века — стена из валунов длиной почти километр, которой около 10 000 лет (PNAS)…

…у людей с депрессией память восстанавливалась лучше, когда они получали подсказки не словами, а запахами (JAMA Network Open)…

…созданы индивидуальные пластыри (CUBAP) на основе адгезивного белка мидий с полиакриловой и полиметакриловой кислотами, которые приклеиваются под водой и биосовместимы (Advanced Materials)…

…долгоживущий газ фтороформ, который образуют альтернативные хладагенты (гидрофторолефины) при взаимодействии с озоном в атмосфере, действует как парниковый газ даже через 500 лет (PNAS)…

…диабет 2-го типа делает диски в позвоночном столбе более жесткими и заставляет их деформироваться раньше, чем обычно (PNAS Nexus)…

…в результате вырубки лесов в атмосферу ежегодно выбрасывается около 200 тонн ртути, или около 10% от общего объема антропогенных выбросов этого металла (Environmental Science & Technology)…

…археологи обнаружили на стоянке мамонтов Ла-Прель в округе Конверс бусину, сделанную из кости зайца, возраст которой составляет около 12 940 лет (Scientific Reports)…

…астрофизики впервые обнаружили молекулы воды на поверхности астероидов Ирис и Массалия (Planetary Science)…

…социальная вовлеченность и стимулирующая среда активируют окситоцин в мозге, потенциально смягчая прогрессирование деменции (PLOS One)…

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

«Мужчина может вынести всё, кроме слез женщины, причина которых — он». Это подметил еще Карел Чапек.

Но женщины и без Чапека прекрасно знают, что стоит пустить в ход слезы, как еще секунду назад грозный, орущий и злобный мужчина вдруг обмякает, теряется и становится похожим на кроткую овечку.

Откуда такая обезоруживающая сила женских слез? В чем здесь дело?

Этим вопросом задались ученые из Научного института Вейцмана в Израиле. Из прежних исследований было известно, что слезы грызунов — это пример социальной хемосигнализации, потому что агрессивные самцы грызунов усмиряются слезами своих самок.

Кстати, млекопитающие используют различные телесные средства для передачи социальных химических сигналов. Это могут быть пот, моча, фекалии, молоко и слезы.

Ученые решили посмотреть, усмиряют ли женские слезы мужскую агрессию у людей. Сначала исследователи собрали эмоциональные слезы у женщин-доноров (шесть женщин-доноров 22–25 лет). Затем в экспериментах in vitro ученые выявили больше двух десятков обонятельных рецепторов, которые активировались слезами, то есть реагировали на женские слезы. А после этого исследователи перешли к экспериментам с добровольцами-мужчинами.

Каждый мужчина играл с виртуальным партнером в игру на деньги. Но иногда партнер воровал деньги у добровольца. И участник эксперимента, обнаружив это, начинал мстить виртуальному партнеру. Эта месть и была актом мужской агрессии, которую исследователи фиксировали инструментально.

Главное в эксперименте заключалось в том, что добровольцам закрепляли под ноздрями тампоны, пропитанные либо физиологическим раствором (контрольная группа), либо эмоциональными слезами (экспериментальная группа), собранными у молодых женщин-добровольцев. Никакого запаха растворов мужчины-добровольцы не чувствовали, поэтому ничто не мешало им сосредоточиться на мести.

Исследование показало, что агрессивное поведение мужчин в поисках мести во время игры снизилось почти на 44% у тех, кто нюхал женские слезы. Функциональная МРТ-визуализация показала, что области мозга, связанные с агрессией, становились активными, когда мужчин провоцировали на месть. Но у тех игроков, кто нюхал женские слезы, мозговая активность в этих зонах агрессии была гораздо меньше, и они реже мстили во время игры.

Так что хемосигнализация с помощью слез работает и у людей. И этот химический сигнал блокирует конспецифическую мужскую агрессию (PLoS Biology).

Дело в том, что мозговые механизмы обоняния и мозговые механизмы агрессии сильно перекрываются. Это нейроанатомическое совпадение между обонянием и агрессией и позволяет запаху слез влиять на модуляцию агрессии. Подобный эффект прежде был обнаружен для запаха человеческого тела. Теперь к нему добавляются человеческие слезы. Как видим, хемосигнализация влияет на поведение человека.

Ученые полагают, что хемосигнализация, снижающая внешнюю агрессию, работает и в случае слез младенцев, которые еще не могут говорить, поэтому больше полагаются на хемосигналы, которые льются из глаз в три ручья.

Думаю, сейчас самое время браться за дело химикам, чтобы определить, какие именно вещества в женских слезах подавляют мужскую агрессию. А потом эти вещества можно добавлять в разные спреи… Представляете, какие перспективы открываются?

И вот еще одна цитата из Карела Чапека: «Слезы женщины — это струи Леты, дающие забвение, пьянящее вино, очищающая купель, ров, заполненный водой для защиты от врагов, родник, где тщеславная женщина, как в зеркале, ищет отражение своих добродетелей, наконец, просто вода». Да, это ров для защиты от врагов. Но слезы — это не просто вода. Это волшебный раствор с тончайшим запахом, который подавляет мужскую агрессию.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Сколько живых языков в мире? Никто точно не знает. Да и трудно это определить, потому что не установлена четкая граница между языком и диалектом. Самая большая из называемых учеными цифр — 7168. Причем половина языков в этом массиве находится под угрозой исчезновения просто в силу скорого исчезновения последнего его носителя.

Да и вообще число языков каждый день меняется, потому что каждый день умирает по три языка. А вот по поводу того, сколько новых языков рождается, что-то никто не пишет. Видимо, не рождается.

Две трети жителей Земли говорят всего на 40 языках, больше всего на китайском, испанском, хинди, английском, арабском, русском, португальском, французском и немецком. Интересно, что 193 народности, проживающие в России, используют приблизительно 295 языков и диалектов. Это оценки Института языкознания РАН.

Языки постоянно эволюционируют. Представьте, что на машине времени вы перенеслись в XII век, во времена Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, «Повести временных лет» и «Слова о полку Игореве». Вы с большим трудом поймете, если вообще поймете, язык, на котором будут говорить жители Древней Руси, наши предки.

А почему меняются языки? Они меняются под воздействием среды, как и люди. Здесь важную роль играет множество культурных факторов, традиции, взаимное влияние языков. А могут ли влиять на языки физические факторы окружающей среды? Например — температура за бортом, то есть климат?

Вообще, вопрос вполне логичный, ведь звуковые волны распространяются в воздухе. И чем он холоднее — тем он плотнее. А в более плотном воздухе звуковые колебания распространяются легче и дальше. А чем воздух теплее, тем он менее плотный, составляющие его молекулы газов подвижнее, разбегаются в разные стороны и рассеивают звук. Поэтому в теплом воздухе звук распространяется хуже.

Исследователи проанализировали несколько тысяч языков мира. Не вручную конечно, а с использованием автоматических аналитических инструментов. Наверное, без ИИ здесь не обошлось. Ученые оценивали частоту и громкость звуковых элементов в разных языках мира. А затем соотнесли полученные результаты с климатом, где обитают языки. И вывод подтвердил гипотезу.

Действительно языки, возникшие в более теплых регионах, как правило, громче, чем языки, произрастающие в более прохладных частях света. Ученые считают, что это связано с физическими свойствами воздуха, которые влияют на то, насколько легко воспроизводится и слышится речь.

Самые громкие и звонкие языки обитают вокруг экватора, в Океании и Африке. Наиболее резкий контраст с ними составляют языки на северо-западном побережье Северной Америки — у них самый низкий в мире уровень звучания. К тому же сухой холодный воздух мешает голосовым связкам правильно вибрировать, чтобы производить звонкие звуки. Но в холодном воздухе звонкие звуки и не нужны — тихие и глухие прекрасно распространяются в плотном воздухе (PNAS Nexus).

Впрочем, мы и так знаем, что южане отличаются громкими голосами. Сравните восточный базар и рождественскую ярмарку в Северной Европе или у нас в Санкт-Петербурге. Это разные звуковые ландшафты. И это знание можно использовать. Если исследователь сталкивается с неизвестным языком, то по его громкости-звонкости можно судить, откуда язык произошел — из теплых стран или холодных.

Так что наши горячие сибирские парни говорят негромко не потому, что у них нет темперамента, а потому, что незачем — плотный холодный воздух хорошо донесет до слушателя и тихую речь. Ни к чему тратить энергию, которая пригодится для чего-нибудь другого, например — чтобы согреться.

Кто бы мог подумать, что климат влияет на звонкость и громкость языка аборигенов? Но это еще одно крошечное доказательство того, что в природе все связано со всем.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Мы не раз писали о вездесущем микропластике, который проник во всё, включая яблоки и питьевую воду. По всему миру идут исследования, чтобы выяснить, сколько микропластика в реках и озерах, откуда мы берем воду для питья и где ловим рыбу.

Мы уже знаем, что в среднем количество частиц микропластика в поверхностных водах Байкала составляет 30 000 на квадратный километр. Это высокая степень загрязнения. Правда, она все равно не дотягивает до значений знаменитого озера Комо в Италии — там содержание частиц микропластика в пять раза больше. В Байкале это в основном частицы полиэтилена, полипропилена и полистирола. Они образуются, когда распадается пластиковый мусор (пакеты, канистры, бутылки из-под воды, пленка, одноразовая пластиковая посуда, дешевые китайские рыболовные сети).

Так что о микропластике в водоемах мы знаем уже много. Значительно меньше — о нанопластике, который трудно рассмотреть в воде в силу ничтожного размера частиц и понять, как он влияет на жизнь и здоровье водных микроорганизмов. Можно сказать, что количество нанопластика в природных образцах и его биологические эффекты практически не изучены. Но мы же понимаем, что нанопластик может накапливаться в тканях живых организмов и влиять на них не лучшим образом. Однако все это требует исследований.

И вот такое исследование выполнили ученые кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках проекта «Пластиковое загрязнение и его судьба в водных экосистемах».

Биологи изучали, как влияют наночастицы полистирола, одного из самых распространенных видов пластика, на водных обитателей — на рачка дафнию и на зеленую микроводоросль сценедесмус.

Можно сказать, что это был классический эксперимент. В минеральную среду с экспериментальными культурами микроводорослей добавляли эмульсию наночастиц полистирола (частицы размером 0,1 мкм и меньше) определенной концентрации и сравнивали, как изменяются жизненные показатели тестируемых организмов с таковыми контрольной группы, без пластика в среде. У дафний смотрели, как меняется ее плодовитость, размеры тела и выживаемость в зависимости от концентрации нанопластика. А у микроводорослей смотрели, как меняется эффективность фотосинтеза, численность и размер клеток.

Оказалось, наночастицы полистирола практически не влияли на выживаемость дафний. Но чем больше была концентрация наночастиц пластика, тем заметнее снижалась их плодовитость и тем мельче они становились.

У микроводорослей рассматриваемые показатели их жизнедеятельности менялись асинхронно — то один показатель просядет, то другой. Но в любом случае нарушения происходили и в микроводорослях.

И это очень важное наблюдение. Ведь и микроводоросли, и дафнии стоят в самом начале пищевой цепочки в пресноводных экосистемах, не говоря уже о том, что микроводоросль производит кислород для своей экосистемы. Так что чем хуже будут чувствовать себя микроводоросли и дафнии, тем серьезнее будут последствия для водных экосистем и их обитателей.

Исследования только начинаются. Биологам предстоит изучить, как влияют на водные экосистемы наночастицы разных массовых пластиков, а не только полистирола, и количественно оценить предельно допустимые концентрации этих чужеродных объектов в природных водоемах. Пожелаем удачи исследователям, которые взялись за сложную задачу. Результаты этих исследований ждет общество.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

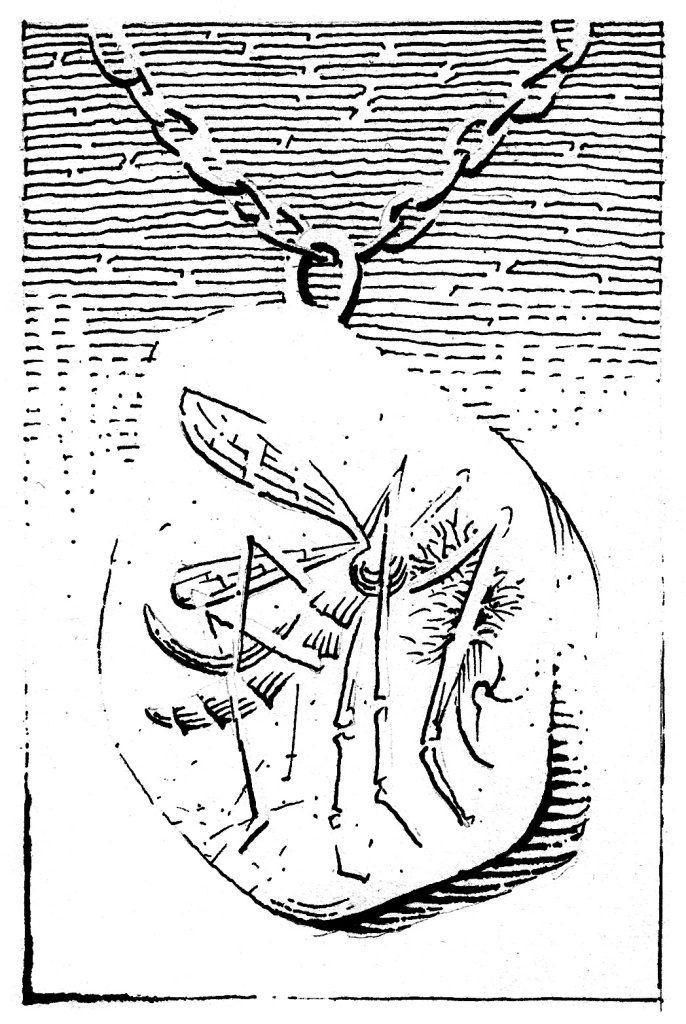

В каждой семье наверняка есть шкатулка с украшениями хозяйки. И в этой шкатулке обязательно найдется что-нибудь янтарное — колечко, сережки или бусы. Моя бабушка носила янтарные бусы и была абсолютно уверена, что янтарь благотворно влияет на щитовидку.

Во времена моего детства украшения с янтарем действительно были очень популярны. Но меня они никогда не привлекали. А вот что мы любили, так это охотиться за янтарем на Балтике. Ходишь по длинному пляжу Куршской косы и рассматриваешь камешки, которые выбрасывают морские волны. И обязательно найдешь мелкие кусочки янтаря. Плотность янтаря почти равна плотности морской воды, поэтому в соленой воде он всплывает, а в пресной — тонет.

Откуда янтарь в Балтийском море? Этот вопрос всегда занимал ученых и продолжает интересовать до сих пор. Гипотеза о происхождении янтаря, конечно, существует. Согласно ей в меловой период, 100 миллионов лет назад, когда человеком на Земле еще и не пахло, часть Балтики, примыкающая к Швеции, была сушей. Здесь произрастали могучие и богатые хвойные леса, которые сегодня называют янтарными.

Погодные условия на Земле в то время были суровые — ураганы и молнии травмировали сосны, случались повальные буреломы. И сосны выделяли янтарную живицу, которая закрывала раны на стволах, чтобы не проникали вредители и инфекция. В общем — заживляла раны. Янтарные капли смолы стекали, падали на подстилку, скапливались, смывались водой в реки, впадающие в древнее море. А потом янтарные леса накрыли воды Балтики, и они вместе со смолой ушли на дно. А там под действием морской воды и растворенного в ней кислорода смола заполимеризовалась и превратилась в твердый янтарь. Янтарные камешки скапливались в низинах и, когда вода уходила, покрывались слоями почвы. Но так ли все было на самом деле?

Вообще янтарь знали еще люди доисторической эпохи. Плиний Старший, например, считал, что это окаменевшая живица. Георг Агрикола, немецкий философ и химик Средневековья, поддерживал античного философа. И даже Михаил Васильевич Ломоносов пришел к такому же выводу. Так что оставим сомнения.

А чтобы окончательно убедиться в справедливости гипотезы, возьмем маленький кусочек янтаря и поместим его в пламя спички. Скоро мы почувствуем характерный запах сосновой смолы — ни с чем не спутаешь. Кстати, именно таким способом можно выявить янтарные подделки.

Самое крупное месторождение янтаря находится в Калининградской области в поселке Янтарный. Здесь залегает 90% мировых запасов янтаря. И если вы собираетесь в Калининград, обязательно запланируйте посещение Музея янтаря. Там много всяких янтарных чудес.

Но особая ценность музея — коллекция из нескольких тысяч экземпляров янтаря с включениями. Я имею в виду всяких букашек, таракашек, рыбешек, цветочков и листочков, которые в свое время прилипли к жидкой смоле, погрузились в нее и остались в ней навсегда. Там и окаменели.

Для науки это настоящее сокровище, послания из прошлого, посылки с образцами объектов природы возрастом десятки миллионов лет. Действительно, рассматривание и изучение янтарных пленников нередко позволяет сделать открытие. И вот — очередное, которое сделали энтомологи.

В их руки попали два образца ливанского янтаря из раннего мелового периода. В этих образцах были заключены два комара, самцы. Это самые старые из известных представителей комаров. Им по 100 миллионов лет. Они идеально сохранились в янтаре. Крылышки расправлены, лапки в разные стороны, и можно рассмотреть все мельчайшие детали. Этим и занялись счастливые ученые и обнаружили нечто удивительное.

Вообще, сегодня по всему миру обитает более 3000 видов комаров. Чтобы откладывать яйца, самка комара должна напиться крови. Для этого у нее есть специальные устройства, чтобы проколоть кожу животного и отсосать порцию. А вот самцы комаров кровь не пьют. Им достаточно нектара для выполнения своих супружеских обязанностей. Соответственно у них нет развитого ротового аппарата, как у самки. В общем — мужики-вегетарианцы и тетки-кровопийцы.

Но, как выяснилось, и в этом суть открытия, так было не всегда. Комары-мужики, окаменевшие в янтаре в начале мелового периода, были оснащены всеми устройствами, чтобы, как и самки, сосать кровь животных (Current Biology).

И теперь возникает вопрос — а что случилось? Почему у комаров-самцов изменилось пищевое поведение и они превратились в вегетарианцев, потягивающих цветочный нектар и не желающих пить кровь?

Вопрос озадачил энтомологов. Очень интересно, каким будет ответ. Вот так работает наука. Каждое новое исследование не только отвечает на вопросы, поставленные учеными, но и ставит кучу новых. Захватывающий процесс.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

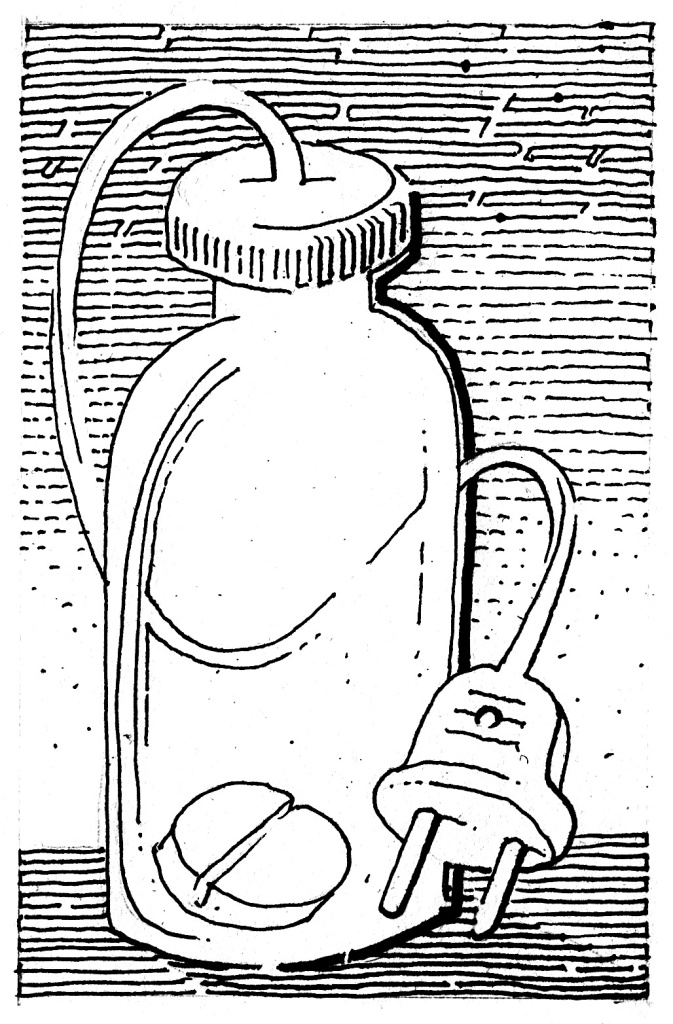

Многие из вас наверняка помнят историю с «кремлевской таблеткой». Она появилась на рынке в 90-х годах, и ее представили как рассекреченное чудодейственное средство от всех болезней, которое создали специально для членов Политбюро ЦК КПСС.

Принимаешь такую таблетку — и не болеешь, и не стареешь. Помнится, тогда академик Е.И. Чазов, бывший глава Минздрава СССР, громко смеялся над этой конспирологической чушью.

А между тем таблетка была. Точнее, не таблетка, а стальная капсула, довольно внушительная, сантиметр в диаметре. Внутри капсулы — миниатюрный аккумулятор и микросхемка. Если эту капсулу проглотить, то она, попав в электропроводящую среду, включается и начинает вырабатывать слабые электрические импульсы с интервалом в несколько секунд.

Эти импульсы воздействуют на гладкую мускулатуру и вызывают в ней ответную реакцию в виде перистальтической волны. Она и перемещает капсулу по желудочно-кишечному тракту. Прибор естественным образом задерживается в тех местах, где моторика снижена, и именно там дольше воздействует на мускулатуру стенок. Вот так таблетка взбадривает кишечник и стимулирует его работу.

У этой капсулы есть название — автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта. Его создали в начале 80-х годов в Томском медицинском институте (ныне — Сибирский государственный медицинский университет) и НИИ полупроводниковых приборов. Главный разработчик электронной таблетки — профессор Виктор Филиппович Агафонников.

Разумеется, разработчики этой электронной таблетки точно обозначили область применения своего изобретения — стимулирование желудочно-кишечного трактата. Ни о каком омоложении, ни о каком средстве от всех болезней, которое регулярно принимают члены Политбюро, речь не шла. Всю эту красоту придумали продавцы с потенциалом будущих маркетологов. И это сработало — электронная таблетка отлично продавалась, чуть ли не по миллиону штук в год.

Кстати, в Первом Московском медицинском институте, который ныне называется Сеченовским университетом, в конце 90-х решили разобраться с этой таблеткой. Испытания показали, что электростимулятор действительно работает и вполне успешен при нарушениях работы пищевода, толстой кишки и желчевыводящих путей.

Пик продаж электронной таблетки пришелся на конец 1990-х — начало 2000-х годов и помог НИИ полупроводников в Томске выжить просто потому, что обеспечивал тогда почти 80% дохода всего института.

Вообще, сама идея электростимуляции желудочно-кишечного тракта имеет свою историю. Первые опыты в этой области проводили еще в конце XIX века, а уже в 1902 году в русском издании монографии Ф. Лежара «Хирургическая помощь в неотложных случаях» рекомендовано применять «электрическую машину» для лечения кишечной непроходимости. Впрочем, соответствующие приборы были в то время чрезвычайно громоздкими и неудобными и долго таковыми оставались.

В нашей стране наибольшее количество исследований в этой области пришлось на начало 1970-х годов. Тогда различные приборы и методы электростимуляции опять вошли в моду и их активно разрабатывали, особенно в Институте хирургии имени А.А. Вишневского, а также в Томском медицинском институте, в котором и был в 1980-х годах создан автономный электростимулятор желудочно-кишечного тракта, не имевший аналогов ни в России, ни за рубежом.

Прошло 40 лет с момента создания электронной таблетки. И вдруг вижу в американском научном журнале Science Advances статью специалистов из Массачусетского технологического института вот с таким названием — «Вибрирующий проглатываемый биоэлектронный стимулятор модулирует рецепторы растяжения желудка для иллюзорного насыщения».

Авторы пишут, что «разработали таблетку вибрирующего проглатываемого биоэлектронного стимулятора (VIBES), устройство для приема внутрь, которое выполняет вибрационную стимуляцию просвета для активации механорецепторов и воздействует на рецепторы слизистой оболочки…»

В общем — изобрели нашу «кремлевскую таблетку» сорокалетней давности. Американская капсула и выглядит так же, как и наша, — тот же сантиметр в диаметре. Разве что немного подлиннее.

Но не буду углубляться в технические подробности. Отличия в начинке наверняка есть. Главное здесь — назначение электронной таблетки. Американский вариант — это новое оружие против эпидемии ожирения, которая охватила 42% взрослого населения США. Как пишут авторы статьи, эта эпидемия «все больше истощает ресурсы здравоохранения, увеличивая частоту сопутствующих заболеваний, таких как диабет, гипертония, рак и болезни сердца».

Электронная таблетка, созданная американскими инженерами, — это новое оружие в борьбе с эпидемией ожирения. Человек, принимающий ее, ест значительно меньше и не толстеет.

Работу электронной таблетки VIBES изучали на йоркширских свиньях весом от 50 до 80 кг в возрасте от 4 до 6 месяцев. Вообще у человека со свиньями много общего. Оказывается, и анатомия их желудка аналогична нашей, человеческой. Итак, животным давали эту таблетку за 20 минут до еды. В результате экспериментальные свиньи поглощали в среднем на 40% меньше пищи, чем свиньи, которые проглотили неактивированную таблетку.

Как это работает? Когда вы съедаете большой объем пищи, ваш желудок растягивается и специальные механорецепторы в его стенках посылают сигналы в мозг. В ответ на них мозг дает команду вырабатывать гормоны сытости. В результате мы чувствуем насыщение и перестаем есть.

Кстати, желудок, полный жидкости, тоже может посылать подобные сообщения, вот почему сидящим на диете часто советуют выпивать стакан воды перед едой.

Так вот, вибрации электронной таблетки активируют те же механорецепторы в стенках желудка, которые в норме реагируют на растяжение.

Они посылают сигналы в мозг посредством стимуляции блуждающего нерва. В результате выделяются гормоны, которые дают понять животному, что оно сыто. Это чувство возникало даже тогда, когда животные проглатывали только одну таблетку, без еды.

Для тех, кто хочет похудеть или контролировать свой аппетит, такую электронную таблетку можно глотать перед каждым приемом пищи.

Текущая версия таблетки рассчитана на вибрацию в течение примерно 30 минут после попадания в желудок. Но исследователи планируют перейти на дистанционное управление таблеткой, чтобы включать ее или выключать по мере надобности.

А что же наша отечественная электронная таблетка, дожившая до 40-летия — до возраста зрелости? Она, слава Богу, жива и неплохо себя чувствует. Специалисты Научно-исследовательского института полупроводниковых приборов в Томске постоянно ее модифицируют и сейчас выводят на рынок очередную обновленную версию. Она, в частности, предназначена и для больных диабетом первого и второго типа, у которых понижена моторика желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, разработчики добавили в электростимулятор новую функцию эндогенного электрофореза ионов цинка («Сибирум Zn»). В переводе на русский это означает, что при попадании в ЖКТ растворяется специальный слой на поверхности капсулы, содержащий цинк. В результате микроэлемент в ионизированном виде поступает в организм человека.

Приятно сознавать, что пусть даже в таком малом деле, как электронная таблетка, мы — мировые лидеры. Но в статье американских исследователей, которые рассказали миру о созданной ими вибрирующей таблетке — стимуляторе VIBES, я не нашла ссылки или упоминания нашей отечественной разработки сорокалетней давности. Почему я не удивлена?