Разные разности

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

На наших глазах зарождается оптическая металлургия. Сейчас расскажу, что это такое. Но сначала — о цинке. С цинком мы встречаемся на каждом шагу и даже не замечаем. Водосточная труба, материалы для кровли, детали машин, аккумуляторы, самовары — все это изготовлено с использованием цинка.

У этого металла есть одно очень важное качество — он защищает изделия от коррозии. Поэтому основная область применения цинка — это антикоррозионные покрытия железа и стали и получение сплавов. Например, латуни.

Интересно, что латунь — а это сплав меди с цинком, устойчивый к коррозии, — была известна с глубокой древности, еще до нашей эры, хотя цинк как химический элемент был открыт только в XVIII веке. Получение латуни описал древнегреческий географ Страбон. И мы знаем, что ее делали, сплавляя медь с цинковой рудой. А цинковая руда — это сульфид цинка, или минерал сфалерит.

А вот чистый цинк первыми научились выплавлять из руды в Индии 700 лет назад. Затем технологию подхватили в Китае, где в эпоху династии Мин в ходу были цинковые монеты.

Китай и сегодня, наряду с Австралией и Канадой, остается одним из мировых лидеров в производстве цинка. Цинк можно получить двумя способами. И сегодня оба в ходу. Можно цинковую руду обжечь в печи, получить оксид цинка, а потом восстановить чистый металл из оксида с помощью угля или кокса. Второй способ — электролитический. Концентрат, полученный после обжига цинковой руды, обрабатывают серной кислотой, переводят в раствор и уже раствор подвергают электролизу.

К сожалению, оба способа очень грязные и энергоемкие. Цветная металлургия вообще грязное дело. В Китае наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносит именно цветная металлургия.

И здесь цинковая промышленность в лидерах — каждый год она выбрасывает 33 миллиона тонн СО2. А между прочим, Китай объявил, что достигнет углеродной нейтральности к 2060 году, когда ни одна молекула зловредного парникового СО2 не вылетит из труб промышленных предприятий Китая. Видимо, такая задача была поставлена перед наукой. И вот вам результат.

Появилась научная статья, в которой китайские исследователи предлагают выплавлять цинк с помощью лазеров. Этот метод не использует высокотемпературного обжига и восстановления углем, поэтому выбросы парниковых газов равны нулю. Авторы технологии назвали ее оптической металлургией. Выглядит это так.

Берут цинковую руду, минерал сфалерит, помещают в вакуумную камеру, наполненную инертным газом аргоном, чтобы и следа кислорода там не было, иначе начнется окисление. Затем включают лазер и через линзу направляют лазерный луч на минерал.

Все продукты реакций, и газообразные, и твердые, ученые анализировали с помощью самых разных видов спектрометрии. Оказалось, что ультрафиолетовый лазер раскачивает молекулы на поверхности сфалерита. Температура поднимается, ионные связи рвутся, материал плавится и испаряется. Кстати, у цинка очень низкая температура кипения, всего 906,2°С. У железа, для сравнения — 2862°С. Поэтому цинк, видимо, превращается в пары, которые потом осаждают, и получают чистый металл.

Подсчитали, конечно, и расходы на новую технологию. Потому что без экономического обоснования на производство и соваться нечего. Оказалось, что эксплуатационные расходы для оптической металлургии на 16% меньше, чем для традиционного завода по выплавке цинка.

Все тонкости технологии я не уловила. Да и вряд ли они изложены в статье (Frontiers of Environmental Science & Engineering). Важно, что пока это только лабораторная установка. А как мы знаем, от лаборатории до промышленных цехов путь не близкий. Бывает, что масштабирование и вовсе невозможно.

Но будем оптимистами. Металлургия, эта старейшая отрасль тяжелой промышленности, ждет инноваций. Кстати, мы тоже производим в России цинк — на Челябинском цинковом заводе и в компании «Электроцинк» в Северной Осетии — Алании. Так что имеет смысл присмотреться к этому новшеству с красивым названием «оптическая металлургия».

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Есть ценнейший природный ресурс, которым мы пользуемся каждый день и не замечаем его. Это вода. Она льется из-под крана как нечто само собой разумеющееся. И мы не задумываемся, насколько она на самом деле ценна. В науке даже появился термин «водная слепота». Но не задумываемся мы, жители России, Европы, Канады и других стран, где воды много. А вот, например, жителям Индии, Мадагаскара, Эфиопии, Бахрейна приходится платить за питьевую воду больше, чем за бензин.

Обычному человеку нужно как минимум 50 литров воды в день для простых бытовых нужд и питья. Так считает ООН. В России, богатой водными ресурсами, мы расходуем, конечно, побольше — можем себе позволить.

Вообще, нам нужна вода не только для питья. Без пресной воды невозможно выращивать продукты питания, производить одежду и вырабатывать энергию. А сами реки — это транспортные пути, хранилища углерода, туристические достопримечательностями и резервуары биоразнообразия.

Так сколько же стоят услуги, которые оказывает нам вода? Говорят, что все можно оценить в деньгах. Вот экологи и подсчитали, что вода, используемая во всем мире, ежегодно стоит около 55 триллионов евро. Это огромная сумма, которая соответствует 60% мирового валового внутреннего продукта. Цифра фантастическая.

Вообще-то, мы никогда об этом не задумывались. Полагая, что вода — это бесконечный, квазисвободный товар, мы ведем себя кое-как. А в результате — глобальный водный кризис. Две трети крупнейших в мире рек перекрыты плотинами, из-за чего они потеряли свободное течение. Одна треть водно-болотных угодий уничтожена за последние 50 лет. При этом половина мирового население страдает от нехватки воды, по крайней мере раз в месяц.

Экологи полагают, что пресноводные экосистемы находятся в состоянии свободного падения во всем мире. Знаете, иной раз кажется, что все, к чему прикасаются руки человека, в конце концов приходит к кризису.

Не успели экологи подсчитать стоимость воды, как появился новый отчет Всемирной метеорологической организации ООН о мировом состоянии водных ресурсов в 2022 году. Отчет вышел только что. Главный вывод таков — глобальный круговорот воды становится все более несбалансированным, где-то воды много (ливни и затопленные деревни и города), а где-то мало (жестокие засухи).

В отчете представлены подробные данные о круговороте воды в мире, в том числе об объемах притока и стока почти тысячи рек и озер, об уровне грунтовых вод, о влажности почвы и скорости испарения на земельных участках в 14 странах, а также о хранилищах воды — ледниках.

Откуда взялись данные? Из ручных полевых исследований, дистанционного зондирования со спутника. Их предоставили 273 измерительные станции, около 11 международных групп по моделированию и десятки исследователей.

Отчет зафиксировал то, что мы, собственно, и сами видели своими глазами.

В 2022 году 40% обследованных территорий пострадали от более сильной засухи, чем в среднем в предыдущие десятилетия. Воды во многих реках мира стало меньше. Уровень грунтовых вод понизился.

В результате реки Рейн, Дунай, Эльба, По и другие обмелели, что ударило по речному судоходству. В европейских реках обнажились камни голода. Это такие большие камни в реках и озерах Европы, на которых в разные эпохи люди оставляли послания о засухе.

Когда водоемы мелеют и камни голода показываются над водой, то это значит — жди сильной засухи и неурожая. Например, в чешском городе Дечин на огромном валуне в реке Эльба 300 лет назад была сделана надпись «Если увидишь меня, плачь».

В чем причина? Конечно, в изменении климата. Именно так считают ученые. Повышение температуры на планете ускорило и нарушило круговорот воды. Более теплая атмосфера накапливает больше влаги, что приводит к все более частым и обильным осадкам и наводнениям. Однако они распределены неравномерно в пространстве и времени, поэтому засухи и наводнения чередуются.

Международная группа ученых, составившая этот отчет и планирующая выпускать его каждый год, надеется, что он поможет политикам и экономистам принимать взвешенные решения и лучше управлять водными ресурсами, цену которым в денежном выражении мы теперь знаем. Хотя, на мой взгляд, водные ресурсы Земли бесценны, потому что без воды нет жизни. Никакой.

|

|

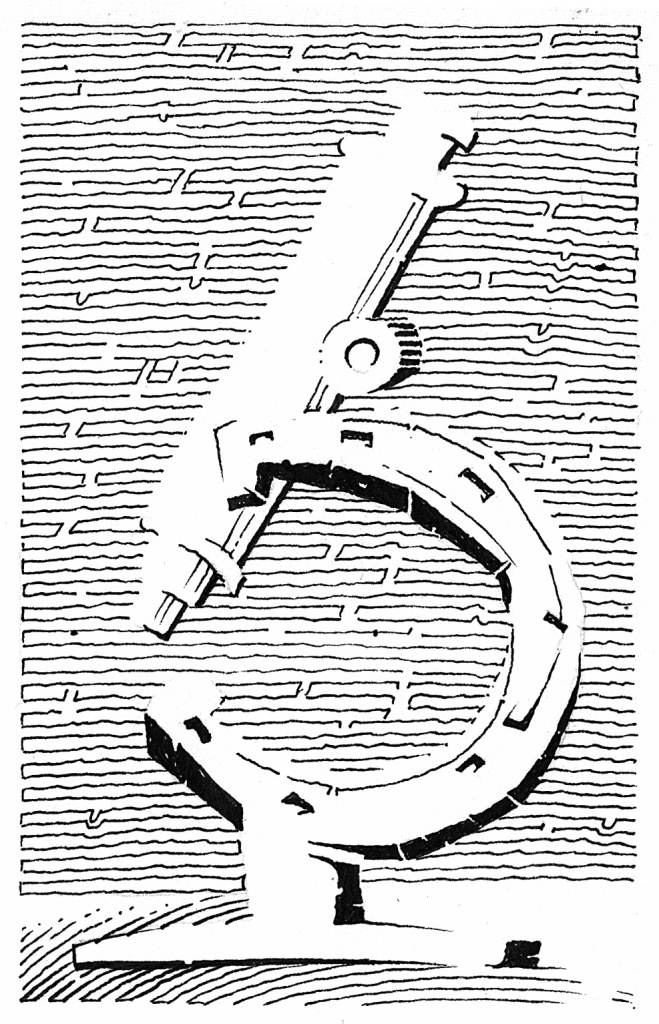

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Какое вареное яйцо вы предпочитаете? Всмятку? В мешочек? Или крутое? Мне по большому счету все равно. Но есть люди, которые могут употреблять только, скажем, яйцо в мешочек и никакое другое. И вот спрашивается, как его сварить? Стоять с секундомером у плиты? И вообще — как узнать, когда куриное яйцо при варке приобретает идеальную консистенцию?

Во время варки внутри яйца происходят необратимые физические и химические процессы. Фарш невозможно провернуть назад. А из вареного яйца невозможно сделать сырое.

При повышении температуры начинается денатурация белка. Структура жидкого белка сырого яйца разрушается, цепи аминокислот сшиваются иначе, и белок становится твердым и непрозрачным. Кожица, которая образуется на свернувшемся молоке, — это еще один пример денатурированного белка.

Этот процесс начинается примерно с 61,5°С. Чем выше поднимается температура, тем сильнее прогрессируют изменения. Если яйцо сварено вкрутую, значит, его температура достигла 84,5°С.

Если яйцо варить долго, то будут происходить и другие химические превращения. Вы, наверное, замечали, что когда долго варишь яйцо, то на поверхности твердого желтка, на границе с белком, образуется серовато-зеленовато-голубоватый слой. Это результат взаимодействия железа, которое есть в желтке, с сероводородом, который при длительном нагревании выделяется из разрушающихся белков. Образуется сульфид железа. Не волнуйтесь, яйцо от этого не становится несъедобным. Просто это маркер того, что яйцо варили долго.

А вот еще одна особенность. Желток не начнет затвердевать до тех пор, пока не затвердеет весь белок. Затвердевающий прозрачный белок действует как теплоизолятор для желтка. Поэтому существует опция «яйцо в мешочек», когда белок уже схватывается, а желток еще жидкий. Только когда весь белок станет белым и твердым, тепло воды сможет нагреть желток. Желток застынет при температуре около 65°С.

Как видите, тонкостей в деле варки яйца много. На самом деле способ приготовления яиц зависит от множества факторов, и прежде всего — от фактической температуры воды. А она, в свою очередь, зависит от давления окружающего воздуха. Вот, например, на горе Эверест давление падает и вода закипает уже при 71°С, а не при 100, как на нашей кухне.

Эверест — это, конечно, крайний случай, кому взбредет в голову варить там яйца. Однако различия в температуре кипения воды очевидны даже на более низких высотах.

Итак, как же не ошибиться и сварить такое яйцо, какое хочется? На этот случай специалисты немецкой компании Brainstream придумали поющее золотое яйцо. Это такой запрограммированный термостат, который по форме и размеру точно соответствует куриному яйцу, а сверху покрыт 24-каратным золотом. Но самое интересное внутри.

Поющее яйцо, находящееся в одной кастрюле с обычными куриными яйцами, регистрирует температуру воды и на основе данных, зашитых в его программной начинке, рассчитывает внутреннюю температуру настоящих яиц и начинает отсчитывать время. А дальше, в момент готовности яйца, звучит мелодия, причем своя для каждой из трех консистенций — всмятку, в мешочек и вкрутую.

Ну кто теперь посмеет бросить в ученых камень и сказать, что наука бесполезна?

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Что вдохновляет ученых, инженеров и материаловедов на создание новых материалов и устройств? Конечно, природа. У нее запасено столько удивительных технологических решений, что только успевай разгадывать эти секреты и использовать на благо человека.

Возьмем, к примеру, растения. Более тысячи их видов — это хищники, и самый злой из них — венерина мухоловка. У нее есть яркая открытая пасть, которая образована из краевых частей листьев. В эту яркую и привлекательную ловушку заползают беспечные насекомые и оказываются в лапах хищника. Точнее — в его пасти.

Как вы думаете, кто первым доказал, что и в растительном мире существуют хищники? Да, это был Чарльз Дарвин. В 1875 году Чарльз Дарвин опубликовал монографию о плотоядных растениях, в которой описал свои опыты. Он нашел круглолистную росянку, которая часто встречается в Великобритании, и стал кормить ее всякой плотоядной пищей — яичным белком и крошками сыра. Растение было довольно и прекрасно себя чувствовало. Это исследование тогда буквально потрясло научное сообщество.

В природе плотоядные растения питаются насекомыми, пауками, мелкими беспозвоночными. А некоторые крупные ловушки в виде кувшинов могут и мышь слопать. Чтобы ловушка венериной мухоловки захлопнулась, необходимо механически воздействовать, например наступить как минимум на два чувствительных волоска на листе ловушки с интервалом не более 20 секунд. Природа придумала эту хитрость специально, чтобы защитить росянку от случайного захлопывания, когда в ловушку попали капли дождя или ветром занесло какие-нибудь соринки.

У венериной мухоловки нет центральной нервной системы. У нее есть механическая память, которой достаточно, чтобы намертво ухватить добычу и не остаться голодной. Чтобы не упустить добычу и быть быстрее любой мухи, ловушка срабатывает молниеносно — в течение одной десятой доли секунды. Эта фантастическая скорость впечатляет не только биологов, но и материаловедов.

Если вы занимаетесь разработкой мягких роботов, которые должны уметь хватать что-либо, чтобы адаптировать к окружающей среде, то венерина мухоловка — это идеальный образец для подражания. Вот немецкие ученые и создали искусственную версию венериной мухоловки. И она превзошла биологическую модель, потому что захлопывалась всего за 30 миллисекунд, то есть в три раза быстрее.

Пока ученые и инженеры придумывали, как будет срабатывать искусственная ловушка, они испробовали все возможные приводы — пневматический, гидравлический, магнитный и даже сплав с памятью формы. Оказалось, что быстрее всего ловушка защелкивается с помощью пневматического привода.

Более того, исследователи сконструировали такие захваты, которые сами регулируют степень нажатия в зависимости от того, какой объект они хватают.

Такие захваты делают из мягких эластомеров, которые прорезаны тонкими каналами. Они заполнены жидкими металлическими сплавами, жидким припоем. Объект, который надо схватить, распознают специальные, электрически активируемые сенсорные волоски на руке робота. Эти сенсоры и подсказывают роботу, с каким усилием надо хватать объект, чтобы он не выскользнул или не сломался (Bild der Wissenschaft).

Где найдут применение искусственные захваты а-ля венерина мухоловка? Да много где. Такими цепкими лапками, способными хвататься за что угодно, исследователи намерены снабдить ползающих роботов в форме гусениц. Они нужны, чтобы, например, обслуживать и чистить трубопроводы там, куда человеку не пролезть.

Но есть работа и помасштабнее. На космических орбитах, которые необходимо освобождать от космического мусора. Среди разрабатываемых технологий есть контактные, когда роботизированный зонд захватывает на орбите куски металла.

И вот тут очень важно, чтобы зонд не выронил тяжелый кусок мусора из своих лап, а вцепился в него намертво. Так что искусственным захватам, действующим по аналогии с венериной мухоловкой, работа, несомненно, найдется.

Вообще, сегодня много разговоров вокруг умных материалах. И порой кажется, что разговорами все дело и ограничивается. Но это не так. Умные материалы появляются, но не так быстро и не так часто. Просто потому, что их создание требует широких междисциплинарных исследований. Тем не менее решения в этой области появляются регулярно.

Однако если присмотреться, то выяснится, что большинство человеческих изобретений уже запатентовано природой. А сколько еще оригинальных патентов природы не расколоты учеными и инженерами?! Возьмем, к примеру, кузнечика. Мелочь пузатая, а прыгает на высоту пять метров. Как он это делает? Поразительно. А ведь может и нам пригодиться для чего-то важного, если подумать.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Человек обладает тонким обонянием не просто так. Запах — это очень важный фактор, который помогает нам адаптироваться к окружающей среде и выживать. Например, не есть протухшую еду, которая грозит смертельным отравлением. Тончайший запах каких-нибудь гаптенов, то есть индивидуальный запах, источаемый человеком противоположного пола, помогает найти наиболее подходящего полового партнера.

Индивидуальный запах человека настолько тонок, что мы его как будто не чувствуем. Но наше обоняние отлично его слышит. Обонятельные рецепторы в носу выхватывают из воздуха молекулы запах, передают сигналы в мозг. А мозг уже дешифрует их, делая вывод о генетике источника запаха. Этим языком химических сигналов пользуются все животные.

А есть ли обоняние у растений? Да, есть. Мы знаем, что созревшие плоды овощей и фруктов выделяют этилен — фитогормон созревания. Впервые на это обратил внимание русский биолог Дмитрий Николаевич Нелюбов в 1901 году. Он заметил, что на свежем воздухе горох вырастает ровным и большим, а в лаборатории загибается крючком. Ученый предположил, что, видимо, в воздухе лаборатории содержатся какие-то вещества, которые влияют на рост гороха. И оказался прав.

В те времена помещения освещали газом, который использовали и в уличных фонарях. Этот светильный газ получали при пиролизе каменного угля или нефти. Нелюбов выяснил, что в этой смеси горючих газов содержится этилен. Он-то и останавливал рост гороха, то есть поворачивал его процессы в сторону старения. Потом уже выяснилось, что и созревание плодов, и листопад — все это дело рук этилена. И кстати, деревья, растущие рядом с фонарями со светильным газом, желтели и опадали раньше положенного срока.

Этилен, выделяемый созревающими плодами, воспринимают другие растения. Воспринимают как химический сигнал к действию. И если в ящик с зелеными яблоками положить одно спелое, то зеленые яблоки быстро дозреют. Эту технологию используют на плодоовощных базах, где предусмотрена подача этилена в хранилища. Если надо срочно дозреть овощи и фрукты, в камеры подают этилен.

Интересно, что этилен, выделяемый созревшими фруктами, воспринимают и срезанные цветы. Если букет стоит рядом с вазой со спелыми фруктами, то цветы завянут быстрее. Точно так же и с дымом сигарет. Букет цветов, стоящий в комнате, где курят, быстро завянет, потому что сигаретный дым содержит этилен. Впрочем, об этом мы писали.

Но если растения воспринимают этилен, то, возможно, они чувствуют и другие запахи? Сорок лет назад ученые обнаружили, что растения, которые начала кусать гусеница или травоядное животное, выделяют в воздух летучие органические соединения. Тем самым пострадавшее растение посылает сигнал окружающим — «Берегитесь! Пришли убийцы!»

И действительно, ученые выяснили, что у растений, до которых гусеницы еще не добрались, а вот химические сигналы от пострадавших долетели, включаются механизмы защиты от травоядных.

Вообще, механизмов защиты растений от травоядных много, они разные. Например, растения, на которые напали травоядные, начинают выделять горькие и ядовитые вещества, которые делали их листья неаппетитными и несъедобными, чтобы гусеницы подавились и отстали. Или выделяют такие пахучие вещества, которые подают сигнал естественным хищникам, пожирающим гусениц. И они прибегают или прилетают на пир.

Идея «говорящих» растений родилась еще в 1980-х годах. Исследователи экспериментировали с ивой, тополем и кленом. И обнаружилось кое-что любопытное. Оказалось, что здоровые деревья, которые росли на расстоянии 30–40 метров от пораженных насекомыми сородичей и до которых гусеницы еще не добрались, включали внутреннюю химическую защиту, чтобы подготовиться к вторжению гусениц. Как будто знали, что оно вот-вот произойдет.

Передать информацию по корням деревья не могли — они росли слишком далеко друг от друга. Значит, сигналы прилетели по воздуху в виде летучих веществ. Сегодня это явление получило название «подслушивание растений».

За последние четыре десятилетия ученые наблюдали эту эфирную связь у более чем 30 видов растений, включая фасоль, табак, томат, арабидопсис и другие.

Но где же у растений нос? И вообще — как это все происходит? Шаг за шагом исследователи приближаются к разгадке. И вот что мы уже знаем. В ответ на нападение травоядных растения действительно выделяют множество летучих органических соединений, включая летучие вещества зеленых листьев.

Их много — терпеноиды и производные аминокислот, спирты, альдегиды и сложные эфиры. Они образуются в течение нескольких секунд после ранения. И потенциально они могут работать сигналами опасности при общении растений. Но, как выяснилось, не все.

Исследователи установили, что в этом букете легколетучих органических соединений, которые выделяет растение при повреждении, только два альдегида активируют защиту у соседних здоровых растений. Другие летучие вещества, видимо, подают другие сигналы — тем же пожирателям гусениц.

Как эти сигнальные молекулы альдегидов проникают в растение? Теперь мы это знаем точно — через устьица на листьях. Система хорошо работает днем, когда устьица максимально раскрыты, чтобы улавливать углекислый газ для фотосинтеза. Но как запускаются защитные реакции внутри растения?

Чтобы это выяснить, исследователи провели изощренный эксперимент. Они создали генетически модифицированный арабидопсис. Его клетки производили флуоресцентный белок, который в присутствии ионов кальция в клетке начинал светиться. Потом это растение помещали в атмосферу с химическими сигналами опасности от поврежденных растений и смотрели за свечением листьев.

Листья начинали интенсивно светиться уже через несколько секунд после того, как сигнальные молекулы достигали устьиц на листочках арабидопсиса. То есть в клетках открывались ворота, в которые потоком бросались ионы кальция, участвующие в передаче электрических сигналов, то есть информации и команд, по всему растению. А затем свечение от верхних слоев распространялось во внутренние, и клетки начинали вырабатывать защитные белки.

Так ученые установили, что ключевую роль здесь играют ионы кальция. Чтобы подтвердить гипотезу, некоторые экспериментальные растения обработали веществами, блокирующими систему ионов кальция. В результате внутренняя защиты растения не активировалась, то есть они не реагировали на сигналы опасности (Nature Communications).

Теперь мы знаем, что два сигнальных альдегида запускают защитные реакции через активацию движения ионов кальция. Именно ионы кальция распространяют по всем клеткам информацию, что приближается враг. И в клетках увеличивается экспрессия генов, ответственных за производство защитных белков. Горьких и противных, от которых у гусениц сводит скулы и случается диарея.

Согласитесь, потрясающе интересный фундаментальный результат. А можно ли выжать из него чего-нибудь прикладное, полезное для народного хозяйства? Ведь академики не устают повторять вслед за великими Кантом, Кирхгофом и Больцманом: «Нет ничего практичнее хорошей теории».

Конечно, выжать можно. Исследователи полагают, что теперь, когда мы знаем, как запускаются защитные механизмы внутри растения, можно будет проводить своеобразную иммунизацию растений, то есть заранее включать их внутреннюю защиту. Например, воздействовать на растения теми же сигнальными альдегидами, которые сообщат о надвигающейся опасности. Это повысит их защиту, а фермеры смогут использовать меньше пестицидов и инсектицидов, и урожаи увеличатся. Конечно, многих деталей мы еще не знаем. Но уже есть где развернуться.

…с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили самую удаленную спиральную галактику ceers-2112с, похожую на Млечный Путь, которая сформировалась вскоре после Большого взрыва…

…искусственный интеллект может отображать гигантские айсберги со спутниковых снимков в 10 тысяч раз быстрее, чем люди…

…под ледником Антарктиды методом радиоэхо-зондирования обнаружен ландшафт с долинами и хребтами, которые образовали реки по меньшей мере 14 миллионов лет назад (Nature Communications)…

…четырехлетние дети потребляют в среднем на 79% больше калорий, когда им скучно (Food Quality and Preference)…

…генетически модифицированные дрожжевые клетки могут производить натуральный растительный продукт альстонин для лечения шизофрении (Nature Chemical Biology)…

…у людей с астмой риск смерти в два раза выше, когда количество плесени превышает 1000 спор в кубометре воздуха (Annals of Allergy Asthma & Immunology)…

…со времен промышленной революции около 25% антропогенного CO2 попало в океан, изменив химический состав воды и подкислив ее (Communications Earth & Environment)…

…впервые полностью секвенирован митохондриальный геном европейского шерстистого носорога (Biology Letters)…

…гранулы из переработанного пластика, собранные в 13 странах, содержат сотни токсичных химических веществ, включая пестициды и фармацевтические препараты (Data in Brief)…

…ученые определили новый опухолевый маркер, который может выявлять рак желудка с точностью почти 90% (Scientific Reports)…

…с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили самую удаленную спиральную галактику ceers-2112с, похожую на Млечный Путь, которая сформировалась вскоре после Большого взрыва (Nature)…

…в китайском озере Поян коловратки, пережевывая микропластик, создают 13,3 квадриллиона наночастиц пластика каждый день (Nature Nanotechnology)…

…77% сгоревших площадей в нетронутых внетропических лесах связаны с возгораниями от молнии, в отличие от пожаров в тропиках, в которых в основном повинны люди (Nature Geoscience)…

…экстракт коры ивы обладает противовирусным действием широкого спектра действия, включая коронавирусы и энтеровирусы, которые вызывают грипп и менингит (Frontiers in Microbiology)…

…полоскание горла и носа соленой водой четыре раза в день в течение 14 дней помогает предотвратить госпитализацию с Covid (Annals of Allergy Asthma & Immunology)…

…наземные запасы углерода в смешанных лесах как минимум на 70% больше, чем в монокультурах (Frontiers in Forests and Global Change)…

…83% населения Соединенных Штатов проживает в городах (Nature Communications)…

…искусственный интеллект может отображать гигантские айсберги со спутниковых снимков в 10 тысяч раз быстрее, чем люди (The Cryosphere)…

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

В Кельне, в Германии, есть совершенно потрясающий римско-католический Кельнский собор. Безусловно — жемчужина Европы. Возможно, кто-то бывал из вас в Кельне и видел эту невероятную красоту, шедевр готики.

Кельнский собор ведет свою историю с середины XIII века. На протяжении шести веков его непрерывно строили и достраивали, потому что был замысел — построить самый высокий собор в мире. Когда 140 лет назад собор окончательно закончили достраивать, он действительно был самым высоким зданием мира. Сегодня же он занимает третье место в списке самых высоких церквей на Земле.

Его высота от основания до кончиков двух башен составляет 157 метров. А теперь мысленно поставьте рядом с собором ветряк рождения 2020 года и мощностью 20 тысяч киловатт.

Как вы думаете, как они соотнесутся по высоте? Так вот, его гондола, к которой крепятся лопасти, будет находиться как раз на уровне кончика башен собора, то есть на высоте почти 160 метров. А длина каждой лопасти — больше, чем длина футбольного поля. Невероятная громадина! Просто монстр!

Если бы такой ветряк стоял у нас в Москве, то он в полном комплекте — башня плюс лопасть — возвышался бы над рубиновой звездой на шпиле главного здания МГУ на Ленинских горах на 40 метров. В общем — жуть, на мой взгляд.

Первую ветряную турбину, вырабатывающую электроэнергию, показал миру австриец Йозеф Фридлендер. Он представил ее на Венской международной электротехнической выставке в 1883 году. Спустя четыре года профессор Джеймс Блат из Глазго установил в саду своего загородного дома ветрогенератор с матерчатым парусом, заряжал аккумулятор и освещал свой дом.

Однако до середины XX века ветряки были скорее экзотикой, игрушкой ученых и инженеров. Но все изменил 1973 год, когда взлетели до небес цены на нефть. Тогда-то и начали изучать альтернативные источники электроэнергии, чтобы отвязаться от ископаемых углеводородов. А потом и зеленые подоспели со своей патологической ненавистью к СО2 — молекуле жизни.

В результате эволюция ветрогенераторов ускорилась. Сегодня это гигантские конструкции из стали, бетона и стеклопластика.. За последние 40 лет ветряки невероятно выросли в прямом смысле этого слова.

Если в 1980 году диаметр ротора, или размах лопастей ветряка, мощностью 40 киловатт составлял всего 15 метров, то сегодня диаметр ротора самого большого ветряка в Германии — 252 метра. А высота его башни превышает высоту Кельнского собора.

Почему ветряки растут вверх? До чего они хотят дотянуться? Чем выше над землей, тем более устойчивый и сильный ветер дует и, следовательно, тем больше выход энергии. Специалисты называют этот высотный ветер «коммерческим». Таким образом, высота башен новых ветряных турбин непрерывно растет. А большой диаметр ротора позволяет захватить этих ресурсов побольше.

Но с большими ветряками много проблем. И первая из них — транспортировка. Как доставить 100-метровую лопасть с завода на место установки? Это просто настоящая специальная транспортная операция.

Башни нужны все более высокие, но это так дорого, что ветряки становятся нерентабельными. Да и экологически не безупречными. Где выход? Оказывается, решение есть. Решение, которое отсылает нас к первоисточнику — деревянным мельницам.

Эта прекрасная идея родилась в Германии. Прежде от древесины для ветряков отказались потому, что она слишком неоднородна по своей природе: есть сучки, отверстия и неровные волокна. А всякая неоднородность — это место напряжения и потенциального слома.

Но сегодня эта проблема решена. Сегодня из древесины делают великолепный монолитный материал — клееную древесину. Годичные кольца дерева снимают по одному и склеивают слой за слоем в виде ламината. В результате получается суперпрочный материал во всех направления.

Вообще, как это ни странно, натуральная древесина превосходит по долговечности сталь. Сталь ведь тоже уязвима — ее жрет ржавчина.

Еще одно достоинство древесины — она легче стали, поэтому она не будет деформироваться под тяжестью собственного веса, если работает в качестве несущей конструкции.

Но самое большое преимущество древесины в ветроэнергетике — это ее так называемая усталостная прочность. Ветер постоянно дергает башню, она вздрагивает и вибрирует от каждого оборота роторов. Древесина выдерживает все это гораздо лучше стали, потому что от природы заточена на такие нагрузки. А сталь не такая гибкая, быстрее утомляется и разрушается.

Одним словом, теоретически можно поставить деревянную башню высотой в 1,5 километра. И прослужить деревянная башня может до 1000 лет при весьма скромном и необременительном уходе.

В 2006 году два молодых немецких инженера при поддержке немецкого производителя ветряных турбин построили первую в мире деревянную ветряную электростанцию из примерно 400 кубометров ели. Этот ветряк стоит в Ганновере-Мариенвердере. На верху деревянной башни находится гондола из стали весом около 100 тонн, к которой прикреплены лопасти из стеклопластика длиной 40 метров.

Этот ветряк мощностью 1,5 мегаватта работает и по сей день. То есть уже 17 лет. Но почему-то не вдохновляет инженеров. Производители и операторы всегда работали со сталью и стеклопластиком. А тут дерево. Надо переучиваться.

Много сомнений, много неуверенности, но джинн уже выпущен из бутылки. Уже появились апологеты деревянных ветряков, которые верят в силу этого природного материала. В Австрии строят деревянную ветряную электростанцию с ферменной конструкцией, аналогичную Эйфелевой башне. В конце года этот ветряк уже должен быть установлен.

В общем — назад в будущее. В очередной раз природа утерла нам нос и предложила готовое решение в виде древесины. Посмотрим, как будут разворачиваться события и куда приведет нас эволюция ветряков.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Истерика зеленых по поводу глобального потепления охватила весь мир и принудила научное сообщество заниматься изучением бытования СО2 на Земле.

Вы спросите — как можно заставить ученых что-то изучать? Да очень просто. Если ты исследуешь все, что связано с СО2 в атмосфере, тебе будут давать гранты и немедленно публиковать твои статьи в научных журналах. А не считаешь нужным изучать — ну тогда извини. Это чистой воды конъюнктура, в результате которой количество статей с упоминанием СО2 растет. Вижу это невооруженным глазом.

И лучше бы не публиковали. Потому что каждая такая публикация — это эскалация истерики зеленых, которые уже не знают, куда бежать и за что хвататься. СО2 выделяет нефте- и газоперерабатывающие отрасли, предприятия энергетики, сжигающие нефть, газ и уголь, металлургия и производство цемента.

Мало того что со всем этим надо разбираться, придумывать технологии, чтобы сократить выбросы СО2. Так ведь еще люди и животные выдыхают углекислый газ!

И тут ученые выясняют страшное — почва выделяет все больше и больше СО2. Действительно, одна пятая часть атмосферного СО2 поступает из почвы. Что неудивительно. В почве идет бурная микроскопическая жизнь. Микроорганизмы, включая бактерии и грибы, ни секунды не сидят без дела и непрерывно разлагают органические вещества — опавшие листья, отмершие растения и животных. И вся эта микробная работа сопровождается выбросом СО2 в атмосферу. Ученые называют это гетеротрофным дыханием почвы.

Так было всегда, испокон веков. Мы это и раньше знали. Что же тут страшного? А страшно то, что, как выяснили швейцарские ученые, выбросы СО2 почвенными микробами в атмосферу Земли ускоряются в глобальном масштабе и к концу этого столетия увеличатся на 40%.

Почему это происходит? Во-первых — из-за объективного потепления на Земле, которое подстегивает активность почвенных микроорганизмов. А во-вторых — из-за увеличения влажности почвы в арктических и полярных регионах. Здесь тает мерзлота и насыщает почву влагой, причем как раз в той мере, как это нужно микробам. За что микробы очень благодарны и начинают активничать. Именно здесь, в полярных регионах, выбросы СО2 к 2100 году увеличатся на 119%, а в остальных регионах — на 38–48%.

На самом деле, это прекрасная иллюстрация того, как в природе работают петли обратной связи: потепление растапливает мерзлоту, вода насыщает почву и микробы начинают выделять СО2 с удвоенной силой, который усиливает парниковый эффект и ускоряет таяние мерзлоты. А в других регионах работает нагрев почвы сам по себе, правда, не с такой эффективностью.

Большой вызов природа бросила зеленым, которые усердно борются с углеводородной энергетикой, вырубая леса под ветряки, сводят рождаемость на планете к отрицательным значениям, чтобы всякие тут не выдыхали углекислый газ, и пускают коров под нож, которые мало того что СО2 выделяют, так еще и метан из себя исторгают.

Спрашивается — а что теперь будете делать с почвой, которая выделяет все больше СО2? А про океан, который выделяет в полтора раза больше, и вовсе боюсь спросить.

Думаю, экология нынче стала слишком алармистской и слишком редукционистской. Нужно изучать не только источники СО2, но и его природные ловушки — ту же почву, тот же океан, для которых СО2 — это необходимое условие для фотосинтеза, а значит — жизни.

И не надо бросаться на природу с топором, чтобы освободить место под рапс для биодизеля и ветряки, а учиться у нее утилизировать СО2. Занялись бы лучше делом — сажали бы леса. Больше бы пользы принесли и Земле, и людям.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Помните сказку Николая Лескова «Левша»? О том, как тульские мастера подковали заводную стальную блоху, сделанную англичанами. На каждой золотой подковке, прибитой золотыми гвоздиками, значилось имя тульского мастера, который эту подковку сделал.

История про Левшу — это, конечно, сказка. Но в каждой сказке есть только доля сказки. У нас в России блоху все-таки подковали. Впервые это сделал замечательный художник Николай Сергеевич Алдунин. В начале двухтысячных, через 120 лет после выхода в свет сказки «Левша».

И не только подковал золотыми подковками, но и оседлал золотым седлом со стременами. Кстати, Николай Алдунин работал слесарем и токарем в Тульской области, так что был тульским мастером, как и Левша.

В России у нас не один Левша, а целая плеяда блестящих художников микроминиатюристов, которые буквально творят чудеса — Андрей Рыкованов, Анатолий Коненко, Владимир Анискин. И все — сибиряки.

Ученые из университета Джона Хопкинса тоже внесли свой вклад в создание микроминиатюр, только научных, то есть с научными целями. Они нанесли наноточки из золота на поверхность живой клетки человека — фибробласта. Эти клетки размером около 20 микрон, то есть в десятки раз меньше булавочной головки, образуют соединительную ткань и синтезируют внеклеточный матрикс и коллаген. (Nano Letters)

Сама технология нанесения этого своеобразного QR-кода на поверхность клетки довольно сложная. Сначала матрицу из золотых наноточек, расположенных в определенном порядке, закрепляют на гидрогелевой альгинатной пленке. Затем эту пленку накладывают на живую клетку, мягкую и подвижную. И пленка приклеивается.

Это в каком-то смысле похоже на переводные картинки или временные татуировки. Накладываешь пленку с рисунком на кожу, разглаживаешь, ждешь, а потом пленку снимаешь. А рисунок остается на коже. На время, конечно.

Зачем нужно татуировать живые клетки наноточками золота? Эти точки — своего рода датчики или порталы, которые позволяют заглянуть внутрь клетки. К этим наноточкам ведь можно приделать нанопроводки. То есть это самая настоящая носимая электроника, но только для клеток.

Ученые полагают, что они приблизились вплотную к той заветной замочной скважине, через которую можно будет следить за жизнью внутри живой клетки. Это важно не только для понимания, как устроен мир, но и для прикладных задач — для диагностики, например.

Современная наука работает с супертехникой. А у Левши не было никакого мелкоскопа. Как он говорил: «Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, у нас так глаз пристрелявши».

День российской науки состоялся на площадке 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. Мероприятие было организовано Министерством науки и высшего образования РФ, Росгидрометом и Фондом Андрея Мельниченко. Основными темами докладов стали результаты научных исследований изменений климата и их влияния на нашу страну, обсуждение потенциала российских экосистем для сокращения эмиссий парниковых газов, вопросы экономики климата и путей адаптации к его изменениям.

Открывая День российской науки, в своем выступлении председатель комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко подчеркнул, что в настоящее время планирование усилий в климатической повестке и реализация многих проектов затруднены из-за нехватки научных знаний в сфере изменений климата. Он выразил надежду, что объединенными усилиями российской науки, власти и бизнеса можно было бы добиться действительно масштабных результатов. По его словам, есть и существенные перспективы для упрочения позиций нашей страны на международной арене за счет совместных климатических проектов в рамках БРИКС+: «Нужно создать условия для взаимного признания результатов климатических проектов странами при трансграничных операциях. Такие проекты могут реализовываться как в промышленности и энергетике, так и в природных экосистемах. Ведь страны БРИКС+ не только формируют 40% от мировых эмиссий парниковых газов, но и имеют самый большой потенциал природных экосистем: более 30% мировой территории, около 40% мировых запасов лесов».

|

| Андрей Мельниченко на Дне Российской науки |

Одним из наиболее заметных событий Дня российской науки стала презентация уникального проекта «Плейстоценовый парк», которую провел его сооснователь Никита Зимов. Это — научный эксперимент по воссозданию высокопродуктивной пастбищной экосистемы на территориях вечной мерзлоты, за счет внедрения на территорию тундры крупных травоядных животных. Проект реализуется при поддержке Фонда Андрея Мельниченко на территории республики Саха (Якутия). Данный проект является одним наиболее перспективных природно-климатических решений (nature-based solutions, NBS — это практики, основанные на защите, восстановлении и устойчивом использовании природных экосистем). По замыслу ученых, решение, отрабатываемое в рамках проекта Плейстоценовый парк, может стать эффективным механизмом борьбы против глобального потепления, увеличить биоразнообразие северных территорий, а также создать новые хозяйственные возможности.

|

| Никита Зимов на Дне Российской науки |

В течение дня на мероприятии, которое прошло в Российском павильоне COP28, выступили ведущие отечественные ученые и эксперты: Ольга Соломина (директор Института географии РАН), Сергей Гулёв (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН), Александр Ольчев (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова), Александр Гельфан (МГУ/Институт водных проблем РАН) и другие.

Андрей Мельниченко подчеркнул, что перспективы NBS огромны, и достижение целей Парижского соглашения по климату невозможно без задействования потенциала природных экосистем. По его словам, назрела необходимость создания под эгидой ООН специального органа по вопросам стимулирования NBS. Александр Ольчев, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова подчеркнул: «В настоящее время ситуация развивается достаточно неблагоприятно для климатической системы. И только собравшись вместе, мы можем решить существующую проблему, поскольку современные изменения климата затрагивают каждого из нас. Это касается не только вопросов потепления климата, но и усиления экстремальных явлений погоды, которые приносят вред и народному хозяйству, и жизни всего человечества». Руководитель проекта Плейстоценовый парк Никита Зимов отметил: «Важно чтобы о российской науке знали не только в России, потому что наша страна обладает наибольшей территорией и наибольшими возможностями, с помощью которых можно влиять на климат, и некоторые природно-климатические решения нигде кроме России не могут быть реализованы. Очень хорошо, что у нас есть возможность об этом говорить здесь на этой площадке».

|

| Никита Зимов на территории Плейстоценового парка |

СПРАВКА: Климатический саммит ООН COP28 проходит в Дубае с 28 ноября по 12 декабря. Участники конференции подводят итоги выполнения Парижского соглашения (2015), обсуждают последствия глобального потепления и обозначают новые цели по адаптации к изменению климата. Ожидается, что в саммите примут участие более 70 000 человек из 200 стран. Стенд Плейстоценового парка является единственным российским проектом, представленным в экспозиции СОР28.

Пресс-релиз предоставлен фондом Андрея Мельниченко

|

|

| Последствия таяния вечной мерзлоты |

См. также:

Парк плейстоценовых зверей (2020 №1)