Разные разности

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

«Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в Солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома». Эту фразу приписывают Бернарду Шоу. У меня же другое наблюдение. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, какое алчное, жестокое и равнодушное существо под названием человек живет на Земле.

Этот случилось в марте 2000 года. На нескольких пляжах Багамских островов на берег выбросились 17 китов, причем шестеро из них — глубоководные клювастые киты Кювье. Их вообще крайне редко можно увидеть у побережья. Прибежали люди, стали выпихивать их в море. Но киты снова и снова пытались доплыть до пляжа. А некоторые кружили по заливу, как будто потеряли ориентацию.

К концу дня семь китов умерли. Чтобы понять причину смерти, биологи вскрыли животных и обнаружили, что их внутренние органы повреждены, а внутренние уши кровоточат.

Как раз в то время в районе, где выбросились киты, военно-морские силы США испытывали новую гидролокационную систему для обнаружения подводных лодок. Она работает по принципу эха. Система посылает звуковые сигналы, они наталкиваются на подлодку и отбрасываются назад, как мяч от стенки. Это эхо позволяет вычислить расстояние, размер и тип препятствия. В общем — дело обычное, эхо мы встречаем и в природе.

Но есть одно маленькое «но». Точнее — большое «но». Звук, испускаемый гидролокатором, сравним со звуком от взлетающего реактивного самолета.

Ученые предположили, что гибель глубоководных китов связана именно с этими звуками. Шум военного гидролокатора выводит из строя биолокатор клювастых китов, которые охотятся на глубинах до трех километров. Животные теряют ориентацию, впадают в панику и всплывают на поверхность, не обращая внимания на резкий спад давления, декомпрессию. В результате растворенный в крови азот выходит из крови, образует пузырьки, которые закупоривают сосуды и повреждают печень, легкие, мозг и внутреннее ухо.

И вот тогда, после этого события 23 года назад, начались систематические исследования искусственного подводного шума и его влияния на морских обитателей. Оказалось, что клювастые киты реагируют на шум гидролокатора даже на расстоянии 100 километров. А выбрасываются они на берег чаще всего вблизи военно-морских баз, где с высокой долей вероятности используют гидролокацию.

Но военные со своими подлодками и гидролокаторами — не единственные незваные гости в океане. Там есть еще нефтяники и газовики. Тоже не подарок, надо сказать. Для поисков залежей нефти и газа они прощупывают морское дно звуковыми пушками и слушают эхо. Для этого пушки, установленные на разведывательном судне, стреляют на дно звуками с чрезвычайно высоким звуковым давлением с интервалом в несколько секунд. Эти оглушительные звуки идут через всю толщу воды на километры в глубь морского дна. И возвращаются эхом.

Но военными и нефтяниками источники подводного шума не ограничиваются. Чудовищный грохот под водой сопровождает строительство ветряков на шельфе, добычу песка и гравия, взрывы боеприпасов. Добавьте к этому рыболовные траулеры, которые скребут по дну, и всякие гидроциклы, которые носятся со скоростью 200 км в час на радость отдыхающим и к ужасу морских обитателей.

И все это на шумовом фоне корабельных дизелей, чей непрерывный гул можно услышать даже вдали от оживленных судоходных маршрутов. За последние 50 лет судоходство увеличилось втрое. Корабли стали больше и быстрее. И шум корабельных дизелей теперь слышен почти во всех уголках Мирового океана.

Не то чтобы девственный океан был тихим местечком. Нет, конечно. Волны, ветер и проливные дожди, бьющие по воде, ломающиеся льдины, звуки, издаваемые морскими обитателями... Но все эти звуки морским обитателям понятны, привычны, они помогают ориентироваться в пространстве и находить партнеров и сородичей. Проблема в том, что человеческий технический шум перекрывает морские звуки по всему спектру частот.

Интересно, что с глубиной звук только усиливается. Это и понятно — физика. Вода — более плотная среда, чем воздух, поэтому звук в воде распространяется в 4–5 раз быстрее. Но с глубиной вода становится холоднее, а ее соленость растет. Оба эти фактора делают воду более плотной, и звук на глубине звучит еще громче и распространяется на большие расстояния. В результате зубатые киты, которые используют для эхолокации ультразвук, теряют слух, не могут охотиться и находить партнера, не могут ориентироваться. В общем — гибнут.

Международная команда ученых проанализировала более 500 исследований, посвященных шуму океана и его влиянию на весь спектр морских обитателей — от криля до китов. Оказалось, что все они болезненно реагируют на громкие шумы. Даже — медузы, даже — мидии. А зоопланктон просто дохнет.

Сегодня мы очень много говорим о загрязнении Мирового океана пластиком. А о шумовом загрязнении как будто никто не беспокоится. Возможно, потому, что пластик в воде мы видим, а вот подводный шум не слышим и потому проблему не осознаем. Но она есть, и ее пытаются решить.

Неожиданно оказалось, что труднее всего справиться с постоянным непрерывным шумом судов. 56 000 торговых судов бороздят просторы Мирового океана. На их вращающихся винтах образуются пузырьки пара, которые схлопываются и издают звук как от микровзрыва (кавитация). Инженеры придумывают корабельные винты, на которых кавитация меньше. Но тут внедрение идет очень туго.

А нет ли решения попроще? Есть. Что называется — проще не придумаешь. Это решение испытали в Средиземном море еще 10 лет назад. Там максимальную скорость для особенно шумных грузовых судов директивно снизили на 12% — с 29 км/час до 25,5 км/час. В результате шум этих кораблей уменьшился вдвое!

Представляете, как просто? Достаточно немного уменьшить скорость судна. Но как можно! Это же увеличит срок доставки груза! Ах, Боже ж ты мой! На этот счет у Бернарда Шоу тоже есть прекрасное изречение: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на Земле как люди».

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Казалось, что на эту торцевую стену натянули гигантский лоскут бархатистой замши глубокого темно-рыжего цвета. Очень красиво!

Помню, я даже подошла и потрогала. Да, ржавчина. Так я и окрестила этот павильон — памятник ржавчине. Одно меня удивляло — как мог образоваться такой ровный и плотный слой? Обычно ржавчина ведь образуется пятнами, что естественно.

А потом самые разные сооружения с такими же ржавыми поверхностями стали попадаться мне и в других европейских городах. Что-то здесь не так, подумала я. И стала наводить справки.

Оказалось, что по невежеству своему я не знала, что существует специальная атмосферостойкая сталь, или кортеновская сталь. В этой стали запрограммирован специальный механизм равномерной коррозии с образованием плотного слоя ржавчины.

Кортеновскую сталь изобрели и запатентовали в 30-е годы прошлого века в США, на крупной сталелитейной компании United States Steel Corporation. Название образовано от слов «CORrosion TENsile», что переводится как стойкая к коррозии. У нас тоже есть аналоги этой стали, которую называют еще атмосферостойкой.

Например, «Северсталь» уже 65 лет выпускает такие атмосферостойкие стали для самых разных целей. Жалко только, что у нее нет красивого названия. Ну что-нибудь вроде «корнет» (cor-net) или «стопкор» (stop-cor). Но нет, никакой красоты. Называется наша сталь коротко и загадочно 14ХГНДЦ. Обычному человеку не говорит ровным счетом ничего. Впрочем, может, в этом и замысел.

Почему эта сталь так красиво, так равномерно ржавеет? Конечно, все дело в составе стали, в легирующих добавках. Фосфор и медь приводят к образованию на открытом воздухе особой толстой и прочной пленки ржавчины. А марганец, никель и хром усиливают способность сопротивляться коррозии.

Вот глупость какая-то, скажете вы. Какая устойчивость к коррозии, если сталь покрывается толстым слоем ржавчины? Так в нем-то все и дело! Ржавчина — она как двуликий Янус, работает в плюс и минус, но ржавчина именно кортеновской стали.

Если ржавчина очень плотная, сплошная, то это уже не ржавчина, а благородная патина. И эта благородная патина служит надежной броней, защищает сталь от дальнейшей коррозии. Потому что у воды и кислорода нет шансов пробраться к металлу через плотный рыжий слой.

Эта атмосферостойкая сталь стала очень популярной в последние годы. Инженеры раскусили все ее достоинства и преимущества. Во-первых, она долговечна, очень выразительна, красиво вписывается в городской пейзаж и природную среду своим теплым натуральным рыжим цветом. А главное — за такой сталью не надо ухаживать, то есть нет эксплуатационных расходов на непрерывную покраску и другие антикоррозионные мероприятия.

Представьте себе крыши из такой стали, которые не ржавеют и не продырявливаются? Красота же!

Действительно, легированную сталь Cor-Ten сегодня где только не используют. Кровельный материал для крыши, панели для фасадов домов, ставни, дверные блоки, оконные рамы, заборы, ландшафтные фигуры, малые архитектурные формы. С кортеном удобно работать. Его можно резать лазером и получать самые разные формы.

Интерес к кортену понятен. Каждый год коррозия съедает 10% всей произведенной за год стали. А то и больше. Разрушаются мосты, гниют системы канализации, нефтепроводы, падают крыши — это все проделки коррозии.

В общем, если посчитать все, то на круг получится 2–4 процента ВВП. Вот во что обходится нам коррозия. А еще есть экологические последствия, когда, например, из-за ржавчины дырявится нефтепровод. Так случилось 20 лет назад в районе города Усинск, в Коми, когда нефть разлилась на тысячи километров. Причем все это происходило в труднодоступной болотистой местности, где мало места для маневра. Последствия катастрофы устраняли почти 15 лет.

Думаю, вероятность столь масштабных катастроф со временем уменьшается. Стальные трубы заменяют на полимерные, налаживается современная система мониторинга нефтепроводов. В конце концов появляются такие прекрасные решения, как кортеновская или атмосферостойкая сталь. Так что мы совершенствуемся в борьбе с коррозией.

Но и ржавчина не собирается сдаваться. У нее есть надежные союзники — не только вода и кислород, но и бактерии. Недавно китайские исследователи выяснили, как анаэробная бактерия Geobacter, которая встречается в речных отложениях, пожирает сталь. Бактерия выпускает длинные белковые электропроводящие нити, прикрепляется этими нитями к поверхности металла и начинает качать из него электроны, то есть окислять сталь.

На поверхности стали, там, где прикрепляются эти нити, образуются небольшие углубления, которые со временем растут и заполняются минералом магнетитом, черным оксидом железа Fe3О4. Он тоже проводит электрический ток, поэтому ускоряет электробиокоррозию. Так что еще одна тайна коррозии раскрыта.

Я очень люблю минерал магнетит, из которого сегодня добывают железо. В природе он растет в виде правильных тетраэдров, которые блестят черной поверхностью с зеленоватым отливом. Сталь, покрытая черным, плотным, мерцающим слоем магнетита, была бы невероятно красива. Но зачем она такая нужна? Красота — основание необходимое, но недостаточное. Нужна польза.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Уже два года как отгремела пандемия ковида. А кажется, что прошла вечность. Вот уж, действительно, время измеряется событиями, а не часами. Но наследие пандемии мы получили более чем солидное.

Возьмем хотя бы такой побочный эффект ковида, как «доставка еды на дом». Конечно, это не изобретение пандемии. Доставку придумали до нее. Это действительно удобная услуга для людей с ограниченными возможностями в широком смысле этого слова — для инвалидов, для молодых мам, которые не могут оставить детей, для пожилых и больных людей. А во время пандемии в условиях изоляции это было и вовсе спасением.

Но, как и следовало ожидать, доставка еды очень понравилась и совершенно здоровым и ничем не ограниченным молодым людям. Вот уже и пандемии никакой нет, а молодежь продолжает покупать продукты по Интернету и заказывать готовую еду на дом. Спрашиваю — а чего не пройтись до магазина? Размяться, ноги отрастить? Купить и приготовить вкусненький ужин?

Не, говорят, времени жалко. А на что же тратят они сэкономленное время? На диван, тик-ток и соцсети. Лучше уж сходили бы в магазин — все больше пользы было бы для здоровья.

Но Бог с ним, со здоровьем. Кто думает о нем в 20 лет? Дело в другом. Заказывая еду на дом, которая всегда поставляется в комплекте с одноразовой посудой и приборами, вы участвуете в фантастическом, глобальном загрязнении окружающей среды пластиком. Или наносите удар по лесам планеты, если во время еды орудуете одноразовыми палочками, сделанными из дерева. Делают, конечно, палочки и из пластика. Но, как правило, в Китае они все же деревянные.

Больше двух третей крупных ресторанных сетей доставляют готовую еду на дом. Одни из самых активных потребителей этой услуги — китайцы. В набор посуды в Китае, который привозят вместе с готовой едой, обычно входят пластиковая вилка, пластиковая ложка, пара деревянных палочек для еды и салфетка.

Четыре года назад, в 2019-м, каждый день в Китае использовали 50 миллионов таких одноразовых комплектов. И вбрасывали их на помойку. Только вдумайтесь — каждый день 50 миллионов пластиковых тарелок, вилок, палочек! Я даже представить себе не могу эту гору. И это только в Китае.

Что происходит с этим пластиковым мусором — вы знаете. Он в конце концов оказывается в океане. В Китае проблему увидели, осознали и поставили цель — к 2025 году сократить использование столовых приборов при доставке еды на 30%.

Проще всего было бы, например, в комплект с доставляемой едой не вкладывать одноразовые приборы — ложки, вилки, палочки и салфетки. Но ведь нельзя! А как же удобство клиента? А как же бизнес? Вдруг он из-за этого пошатнется?

Тогда решили провести эксперимент, чтобы понять, как лучше действовать. В трех китайских городах — Шанхае, Пекине и Тяньцзине — ввели пилотные общегородские правила. Эти правила запрещали компаниям, которые занимаются доставкой еды по заказу через Интернет, вкладывать в заказ столовые приборы по умолчанию. Только в том случае, если об этом явно попросили клиенты.

В эксперименте участвовал знаменитый китайский холдинг «Алибаба», который работает в сфере интернет-коммерции. Разумеется, у «Алибабы» есть онлайн-платформа для заказа и доставки еды — Ele.me. Она появилась в 2008 году. Ее услугами в прошлом году пользовались более 750 миллионов человек.

В соответствии с городскими правилами «Алибаба» изменил свое приложение. По умолчанию начала работать опция «без столовых приборов» — их перестали вкладывать в заказ. Но можно было в отдельном всплывающем окне указать количество столовых приборов, которое требуется.

А чтобы клиенты выбирали опцию «по умолчанию», «Алибаба» придумал для них небольшой неденежный стимул — зеленые баллы. Зеленые баллы не имеют денежного эквивалента. Но если вы наберете достаточное их количество, то можно будет обменять их на посадку настоящего дерева (от имени клиента) в пустынной местности Китая.

Эксперимент проходил 18 месяцев в Шанхае, 8 месяцев в Пекине и 1 месяц в Тяньцзине. И вот вам результат. В этих трех городах в среднем каждый пятый клиент «Алибабы» стал отказываться от столовых приборов. В результате 4,5 тысячи тонн пластика не отправились в океан.

Если эту схему распространить на все города Китая, то ежегодно там удалось бы экономить почти 22 миллиарда комплектов одноразовых столовых приборов. А это значит, что 3,26 миллиона тонн пластиковых отходов никогда не попадут в океан и не погибнут 5,5 миллионов деревьев. В общем, какие-то умопомрачительные цифры.

Самое удивительное и прекрасное в этой истории — это то, что для достижения такого оглушительного эффекта не потребовалось никаких инвестиций и затрат. Все расходы — два часа времени, чтобы внести изменения в приложение, которое используют клиенты для заказа еды.

Меня радуют результаты китайского эксперимента. Но я знаю еще более эффективный способ избавить океан от пластика — вообще отказаться от одноразовой пластиковой посуды.

Нет ничего более экологичного, чем сходить в магазин и на рынок, купить свежие продукты, которые тебе понравились, приготовить вкусный обед или ужин для себя и семьи. А если нет времени — сходить в кафе или ресторан. Это и есть экологичное поведение.

…почти 40% всех известных видов земноводных во всем мире находятся под угрозой исчезновения, в первую очередь саламандры…

…в исследовании, включавшем более 2000 рентгенограмм грудной клетки, радиологи превзошли ИИ в точности диагностики трех распространенных заболеваний легких…

…к 2027 году мировое потребление электроэнергии, связанное с ИИ, может увеличиться на 85–134 ТВт⋅ч в год, что сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в таких странах, как Нидерланды, Аргентина и Швеция (Joule)…

…ингибитор протеинкиназы mTOR KU0063794, испытанный в качестве лекарства на пожилых мышах, продлевает жизнь и улучшает физическую активность животных (Cell)…

…обнаружены 120 участков генома, замены в которых приводят к изменению уровня глюкозы в крови (Nature Genetics)…

…в условиях глобального потепления детеныши летучих мышей вырастают больше среднего размера, потому что им приходится тратить меньше энергии на поддержание постоянной температуры своего тела (Current biology)…

…люди, несущие три так называемых неандертальских варианта в гене SCN9A, который задействован в сенсорных нейронах, более чувствительны к некоторым видам боли (Communications Biology)…

…почти 40% всех известных видов земноводных во всем мире находятся под угрозой исчезновения, в первую очередь саламандры (Nature)…

…в исследовании, включавшем более 2000 рентгенограмм грудной клетки, радиологи превзошли искусственный интеллект в точности диагностики трех распространенных заболеваний легких (Radiology)…

…только 4%–9% почвенных бактерий, включая род Streptomyces, продолжают расти даже в условиях засухи (Nature Communications)…

…исследователи создали из пептидов наноразмерные молекулярные структуры, нанозимы, которые способны улавливать CO2, выделяющийся в промышленных процессах (ACS Nano)…

…добавление небольшого количества движений, около 3000 шагов в день, может значительно снизить высокое кровяное давление у пожилых людей (Journal of Cardiovascular Development and Disease)…

…в акватории Курильских островов во время экспедиций «Восточный бастион — Курильская гряда» обнаружен новый вид голожаберного моллюска, которому дано имя Diaphoreolis zvezda благодаря особому рисунку из ярких белых точек на теле этих моллюсков, напоминающему созвездия (Canadian Journal of Zoology)…

…более 70% аллергенных растений на территории России встречается в Днепровско-Приволжском широколиственно-лесостепном биоме, в Вятско-Камских и Смоленско-Приволжских широколиственно-хвойных лесах («Аридные экосистемы»)…

…разработан белковый датчик Q-SHINE, который, аналогично самоконтролю уровня глюкозы в крови диабетиками, просто и быстро измеряет концентрацию глутамина в крови, которая необходима для ранней диагностики диабета и деменции (Sensors and Actuators B: Chemical)…

…созданы отечественные модели, распознающие с точностью до 86% русскоязычные тексты, сгенерированные ИИ («Ломоносовские чтения–2023»)…

14 ноября состоялась очередная встреча в Научном кафе, которое полгода назад возобновило свою работу по инициативе Фонда Андрея Мельниченко. В мероприятии приняли участие журналисты и эксперты, которые обсудили проблемы и перспективы развития и применения ИИ.

В ноябре прошлого года миру был представлен ChatGPT. Чат-боту, разработанному на базе современных технологий искусственного интеллекта, только год, однако он очень быстро развивается. Нейросети уже успешно справляются с написанием текстов, генерацией картинок, воссозданием голосов и другими задачами. Они, с одной стороны, облегчают жизнь человеку, а с другой — вызывают опасения и вопросы.

Что такое искусственный интеллект? Зачем он нужен, если есть интеллект человеческий? Какую пользу сегодня приносит искусственный интеллект? Может ли он навредить обществу? Подробные ответы на эти и многие другие вопросы журналистов дали гости Научного кафе. Модераторами дискуссии традиционно выступили Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь», и Сергей Ивашко, пресс-секретарь химического факультета МГУ.

|

|

| Любовь Стрельникова и Сергей Ивашко |

Что сегодня вкладывают в значение термина «искусственный интеллект», объяснила д. т. н., профессор МГУ, ведущий научный сотрудник НИВЦ МГУ Наталья Лукашевич: «Некоторые определяют искусственный интеллект как систему, которая должна мыслить, как человек, а кто-то говорит, что система не должна быть подобна человеку в процессе вывода решений. Главное, чтобы она вела себя рационально, может, даже лучше человека». При этом активно обсуждаемые модели нейронных сетей, как ChatGPT (так называемые большие языковые модели), не являются самообучаемыми. «Они учатся предсказывать следующее слово по большим массивам текстовой информации, которые уже существуют в мире», — подчеркнула Наталья Лукашевич.

|

|

| Наталья Лукашевич |

Характеризуя работу нейросетей, генерирующих тексты, заведующий лабораторией нейросетевых технологий МФТИ, генеральный директор компаний «Наносемантика» и «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов отметил, что нейросети пока не могут заменить людей творческой профессии, в том числе журналистов: «В основе работы журналиста или автора лежит мыслительный процесс, который заключается не просто в жонглировании словами, а в формировании сути и логики текста. Нейросети и основанные на них решения, которые мы создаем, позволяют человеку избавиться от рутины в профессиональной деятельности».

|

|

| Станислав Ашманов |

Однако разработчики нейросетей не останавливаются на достигнутом и постоянно думают о модернизации своих систем. «Создатели ChatGPT недавно заявили о том, что следующее поколение системы будет обладать сенсорным опытом, что позволит ей рассуждать разумно, опираясь не только на текстовую информацию», — рассказала участникам Научного кафе Наталья Ефремова, к.ф.-м.н., ассистент кафедры алгоритмических языков факультета ВМК МГУ.

|

|

| Наталья Ефремова |

Сергей Марков, управляющий директор, начальник Управления экспериментальных систем машинного обучения Дивизиона общих сервисов «Салют» Сбербанка, уверен: «Мы будем обязаны признать наличие у машины настоящего интеллекта в том случае, если путем многочисленных тестов не сможем отличить искусственный интеллект от естественного. Сегодня мы видим, что различные системы, использующие современные технологии искусственного интеллекта, довольно неплохо решают самые разные задачи: они могут поддерживать содержательный диалог, реферировать тексты, генерировать изображения, создавать музыкальные произведения, справляться с самыми разными прикладными задачами. Однако созданные учёными большие наборы тестов показывают, что с точки зрения универсальности своих интеллектуальных возможностей даже самые продвинутые генеративные нейросети не достигли пока среднего уровня человека».

|

|

| Сергей Марков принял участие в Научном кафе удаленно |

Рассуждая на тему субъектности искусственного интеллекта, к. филос. н., доцент, заведующий кафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина отметила: «Пока ни с технической, ни с философской точки зрения не решен вопрос наделения искусственного интеллекта волей. До тех пор, пока искусственный интеллект не обладает волей и собственным целеполаганием, это инструменты в наших руках. Позиция Российской Федерации в отношении субъектности искусственного интеллекта абсолютно четкая — искусственный интеллект никогда не может быть рассмотрен как субъект, потому что если мы субъекты, значит, мы сами ставим цели, выбираем способы их достижения и — главное — несем ответственность».

|

|

| Елена Брызгалина |

Каким будет мир будущего, конечно, предсказать невозможно. Однако эксперты Научного кафе надеются, что он будет лучше и человеку в нем будет комфортнее, в том числе благодаря системам искусственного интеллекта.

Пресс-релиз предоставлен фондом Андрея Мельниченко

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

У моей приятельницы была бабушка, Елена Григорьевна. Ее выдали замуж еще до революции, когда ей было лет четырнадцать. Все ее образование — это церковно-приходская школа.

Но Елена Григорьевна была глубоко верующим человеком. Она всю жизнь читала только две книги — Библию и «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина и всегда возила их с собой, когда приезжала в гости к детям. Зачитанная «Пошехонская старина» распадалась на отдельные листочки.

Но когда внучка предлагала почитать что-нибудь еще из Салтыкова-Щедрина — вон, собрание сочинений стоит, — бабушка всегда отвечала: «А зачем? Здесь, в «Пошехонской старине», все написано».

Елена Григорьевна соблюдала все посты, регулярно ходила в церковь на исповедь и причастие. И каждый раз на исповеди случался казус. Она каялась батюшке, что не понимает, что такое непорочное зачатие. Еще бы, с ее-то опытом — у Елены Григорьевны было пятеро детей! И батюшка каждый раз терпеливо ее наставлял: «Не надо понимать, надо просто верить».

Но наука, как мы понимаем, так не работает. Наука ничего не принимает на веру. Ей нужны наблюдения и результаты экспериментов, с помощью которых она проверяет свои гипотезы. Ей нужны доказательства.

Любое явление в материальном мире — это предмет для исследования учеными. Непорочное зачатие — не исключение. Правда, биологи пользуются более широким термином — партеногенез.

Партеногенез — это так называемое «однополое размножение», или «девственное размножение», когда женские яйцеклетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. То есть участие самца в процессе деторождения не требуется.

Да, партеногенез встречается в природе. Например — у тли, у пауков, раков, муравьев, термитов, пчел, гремучих змей. Не то чтобы партеногенез сильно распространен. И тем не менее.

Некоторые виды рыб, ящериц, змей, птиц, например — индейка и куры, — могут производить потомство без участия самцов. Но в целом этой способностью обладают несколько десятков видов позвоночных. Это мало — всего 0,1% всех позвоночных животных.

Обычно «непорочное зачатие» происходит, когда самка долгое время находилась в изоляции и у нее мало надежды найти партнера. Поэтому партеногенез часто наблюдают у животных, живущих в неволе.

В 2018 году в зоопарке в Коста-Рике 18-летняя самка крокодила выложила яйцо с полностью сформированным плодом. Она жила в неволе 16 лет, и никаких самцов по соседству не наблюдалось. Впрочем, ученые и прежде знали, что самки крокодилов, не дождавшись партнера, откладывают яйца, правда, пустые. А тут одно из яиц было с детенышем.

А вот полосатых акул ученые в партеногенезе не подозревали. И напрасно. Один из самых обсуждаемых в научной печати случаев партеногенеза произошел с акулой-зеброй Леони, живущей в Австралийском аквариуме. Эта особь не пересекалась с самцом уже три года. Не дождавшись партнера, она самостоятельно отложила яйца, из которых вылупились три жизнеспособных детеныша.

Несколькими годами ранее в зоопарке Луисвилля самка сетчатого питона по имени Тельма, которая никогда даже не видела питона-самца, отложила шесть яиц. Из них появились здоровые молодые змеи. Ученые тут же исследовали ДНК матери и детенышей и доказали, что Тельма — единственный родитель всех змеенышей.

Тайну «непорочного зачатия» разгадали благодаря обыкновенной плодовой мушке дрозофиле. Тайна, разумеется, хранится в игле, а игла — в яйце, а яйцо — в утке, а утка — в ларце и так далее. Игла в данном случае — это, конечно, ДНК, или геном животного, то есть совокупность всех его генов.

Ученые из Кембриджского университета взяли два вида дрозофил. Один вид всегда размножался обычным путем, с помощью самцов, а второй вид — только партеногенезом. И сопоставили их геномы. А надо сказать, что геном дрозофил невелик и изучен досконально. Что неудивительно — дрозофила работает модельным объектом в генетике уже больше ста лет.

Исследователи нашли гены, которые были включены или выключены, когда мухи размножались без отцов. Манипулируя генами у дрозофилы, которая размножалась обычным путем, то есть включая или отключая необходимые гены, они получили нужный результат — дрозофила приобрела способность к партеногенезу, чем никогда прежде не занималась.

Часть мушек изолировали от самцов. Как пишут исследователи, эти модифицированные мушки ждали партнеров 40 дней — половину своей жизни. Но не дождались, плюнули на них и стали производить потомство без их участия.

Вообще, в этом исследовании приняли участие более 220 000 девственных плодовых мушек, и оно продолжалось шесть лет. В ходе экспериментов только 1–2% самок мух, у которых исследователи активировали партеногенез, произвели потомство, и это происходило только тогда, когда поблизости не было самцов. А когда с партнерами проблем не было, самки спаривались и размножались обычным способом.

Потомство, появившееся в результате непорочного зачатия, было представлено исключительно особями женского пола. И что важно, способность к размножению партеногенезом передавалась будущим поколениям. То есть родившиеся таким непорочным путем самки могли размножаться и обычным способом, и партеногенезом — в зависимости от складывающихся условий (Current Biology).

Зачем природа придумала непорочное зачатие? В общем — понятно. Это способ выживания вида, которому грозит вымирание из-за сложных внешних условий. Скажем, если яшерица варан оказывается на необитаемом острове, она одна может создать популяцию посредством партеногенеза.

Видимо, как только внешняя среда начинает угрожать виду, тут-то и включается природный механизм партеногенеза. И это может стать большой проблемой для сельского хозяйства.

Кажется, что чем больше мы будем травить вредителей на полях и огородах, то есть угрожать уничтожением, тем вероятнее, что насекомые пустят в ход свое оружие — непорочное зачатие. Самки будут с помощью партеногенеза производить только самок, то есть удваивать способность к размножению.

Интересно, а в геноме человека есть спящие гены партеногенеза? В конце концов дрозофилы — это ведь наши давние эволюционные родственники. Я ни на что не намекаю — это просто вопрос.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Я не бывала на Канарах. Но мои друзья, кто там отдыхал, показывали мне фотографии с гигантскими одревесневшими одуванчиками и чертополохом в рост человека. Почему они такие огромные? Почему трава превращается, в сущности, в дерево?

На самом деле еще Чарльз Дарвин задавался вопросом, почему на вулканических островах столь велико разнообразие древесных растений? Почему привычные травы и цветы не покрывают землю красивым ковром, а стремятся вытянуться как можно выше, подражая деревьям?

Ответ кроется в ключевом слове — вулкан. Да, вулкан — это страшная разрушительная сила. Но, с другой стороны, это еще и новые возможности для природы, которая удивительным образом трансформирует множество живых существ, обитающих на территориях вулканов. В том числе и на Канарских островах.

Здесь, на южной половине острова Пальма (La Palma), самом молодом вулканическом острове Канарского архипелага, в 2021 году проснулся один из многочисленных вулканов — Таджогайте. Извержение продолжалось три месяца. Его считают самым продолжительным и наиболее разрушительным на Пальме с момента начала регистрации извержений.

А через четыре месяца после окончания извержения к вулкану отправилась команда ученых из Байройтского университета в Германии. И их можно понять — каждый проснувшийся вулкан дает ученым уникальную возможность для биогеографических исследований.

Вулкан засыпал остров пеплом, ученые называют его пирокластическим материалом. Где-то он лежал тонким, едва заметным словом. А возле кратера вулкана толщина пепельного слоя доходила до 20 метров. Многие деревья засыпало почти по самую макушку.

Там, где слой пепла составлял от полуметра до метра, травы, стелящиеся по земле, под слоем пепла, не выжили и погибли. А вот древесные растения, обитающие только на Пальме, выжили и зацвели уже через четыре месяца после извержения. Например — одуванчик и чертополох, о которых я уже упомянула. На материке они принадлежат к травянистым растениям. В общем — мелочь пузатая. Но, оказавшись на вулканическом острове, эти растения преобразились. Тот же чертополох превратился в деревце, у которого огромные листья прикреплены к древесным стволам.

До сих пор ученые объясняли эту трансформацию конкуренцией за солнечный свет или адаптацией к засухе. Но теперь, благодаря немецким исследователям, мы знаем, что все дело в пепловых дождях, к которым растения приспосабливаются, устремляясь вверх и укрепляя свои несущие конструкции — ствол. Иначе во время вулканической катастрофы не выжить (npj Biodiversity).

Но так ли уж часты извержения вулканов, чтобы растения к ним приспосабливались? В масштабах человеческой жизни — не часты, конечно. А вот с позиций долгоживущих многолетних растений, скажем того же можжевельника цедрус на Тенерифе, которому явно больше 1200 лет, очень даже часты. Поэтому вопрос выживания для них после пеплового дождя весьма актуален.

Похоже, вулканизм как движущая сила эволюции на океанических островах был недооценен. И это довольно странно, потому что в природе все связано со всем, все причина и все следствие.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма его частей. Этот основополагающий принцип холизма получил еще одну блестящую иллюстрацию. (Впрочем, этот принцип никто не подвергает сомнению.) Герой иллюстрации — нитрид бора.

Существуют разные по структуре формы нитрида бора, у которых, разумеется, разные свойства — как и у аллотропных модификаций углерода. Есть мягкий графит, идеальный для карандашей, а есть твердый алмаз — рабочая лошадка в индустрии режущего инструмента.

Точно так же и у нитрида бора. Есть двумерный (2D) гексагональный нитрид бора (h-BN) — настолько мягкий, что получил название «белого графита». Это дешевое и стабильное вещество, еще и очень легкое. Его широко используют в смазках, в покрытиях и в косметике.

А есть трехмерная (3D) кубическая форма нитрида бора (c-BN) — очень твердое вещество, по твердости наступающее алмазу на пятки. Что и неудивительно — кристаллическая структура у него такая же, как и у алмаза. Твердый, термически стабильный и химически инертный — просто идеальный материал для работы.

Обычно его используют для шлифовки подшипниковой и инструментальной стали, чугуна, суперсплавов, в некоторых керамических материалах. Здесь он вне конкуренции и легко обходит алмаз по теплостойкости: у алмаза она составляет приблизительно 800°С, а у кубического нитрида бора — до 1400°С.

У исследователей из Университета Райса появилась идея смешать две эти формы нитрида бора, мягкий и твердый, сделать из смеси нанокомпозит и посмотреть, что получится. Получилось интересно и неожиданно. Оказалось, что тепловые и оптические свойства смешанного материала сильно отличаются от среднего значения двух разновидностей нитрида бора. Композит из этих двух, казалось бы, противоположных материалов превзошел их по разным функциональным возможностям.

У композита оказалась низкая теплопроводность. Значит, он может служить теплоизоляционным материалом в электронных устройствах. Композит также более активно взаимодействует с фотонами. Это, видимо, связано с более упорядоченной структурой полученного материала. Оказалось, что группы атомов бора и азота в композите образуют более крупные зерна, когерентно расположенные в решетке.

А когда композит подвергли быстрому спеканию в искровой плазме, материал превратился в гексагональный нитрид бора. Причем он был более высокого качества, чем тот, который изначально использовали для приготовления нанокомпозита. Ученые полагают, что первую скрипку в этом процесс полного фазового превращения нанокомпозита в 2D h-BN играет кубический нитрид бора. Именно он управляет кинетикой зарождения и роста идеальных, улучшенных кристаллов (Nano Letters).

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

Летишь, бывало, летом на самолете над Европой и видишь под крылом яркие желтые лоскуты на полях. Это рапс, выращивание которого финансирует Евросоюз. Понятно, что никакой нормальный фермер не откажется от выращивания сельхозкультуры, если на это дают деньги, да еще и сбыт гарантирован. А куда пойдет этот рапс? На биотопливо.

Европа носится с биотопливом как с писаной торбой. Концепция звучит многообещающе: крахмал, сахар и масло из таких культур, как кукуруза, злаки, свекла или сахарный тростник, превращаются в экологически чистое топливо. Растительные жиры перерабатываются в биодизель, а крахмалы и сахара — в этанол, который добавляют в бензин.

Европа уверена, что такое биотопливо гораздо лучше отвратительного бензина из ископаемых углеводородов, который сгорает и выделяет ужасный СО2 и тем самым разогревает климат. Но и биотопливо, сгорая, выделяет СО2. Правда, Европа говорит — это другое. Сколько биомасса связала углекислого газа, столько и образовалось при сгорании. Поэтому биотопливо углерод-нейтрально. Но это такой самогипноз, на мой взгляд.

Так ли уж углерод-нейтрально биотопливо? Так ли оно безвредно для окружающей среды? Немецкие ученые задались этим вопросом и пришли к очевидному, на мой взгляд, выводу. Биотопливо в конечном итоге наносит климату больше вреда, чем пользы.

Во-первых, эти энергетические культуры надо выращивать. Но где? Либо забирать поля, на которых выращивают культуры для пищевой промышленности, то есть создавать проблемы с продуктами питания. Либо вырубать леса и освобождать площадки для рапса и кукурузы.

Но вырубать леса — это в прямом смысле рубить сук, на котором сидит человечество. Леса поглощают углекислый газ, изымают его из атмосферы, то есть охлаждают планету. И здесь каждый воин, каждый штык на счету. Достаточно подсчитать, сколько углекислого газа поглотили бы вырубленные под рапс деревья, и вся углеродная нейтральность биотоплива летит к чертям.

Так что единственный выход — выращивать энергетические культуры на пустырях и плохих, заброшенных землях. И все это должно жестко регулироваться законодательно, чтобы никто не трогал леса.

Таким образом, биотопливо из возобновляемого сырья, которое казалось панацеей от энерго-климатических бед, стало чуть ли не самым плохим решением. Но я знаю пример идеального решения для биотоплива. Это решение разработали у нас в России. «Химия и жизнь», разумеется, рассказывала о нем. (Читайте подробную статью С.М. Комарова «Тулунский бутанол: топливо из леса» в №5 «Химии и жизни» за 2009 год.)

Лет 15 назад на Тулунском гидролизном заводе в 400 километрах от Иркутска Корпорация Биотехнологии запустила опытную установку по производству биобутанола из отходов древесины. Этот гидролизный завод в Тулуне построили еще в 1949 году и делали здесь гидролизный спирт из древесины. В общем — самогон из табуретки.

Помните у Высоцкого? «И если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с пяти бутылок?»

В свое время нам об этом процессе рассказывали в школе на уроках химии. Суть простая. С помощью серной кислоты целлюлозу, а это полисахарид, расщепляют на сахара, а потом получившийся сладкий раствор сбраживают и отгоняют спирт.

Когда расплодились заводы по производству синтетического спирта, гидролизные закрыли. А тулунский завод умный директор законсервировал. И лет 15 назад в Тулун пришла Корпорация Биотехнологии и принесла новый биотехнологический процесс — получение биобутанола из отходов древесины. У завода появился шанс начать новую жизнь и войти в нее с новейшей суперсовременной отечественной биотехнологией.

Бутанол — тот же спирт, но в отличие от этанола у него не два, а четыре атома углерода, и воняет он так отвратительно, что в рот его не возьмешь. И это важно для безопасности его потребителей-автомобилистов — выпить этот спирт никто не сможет, поэтому он отправится прямиком в бензобак.

Сырье для нового процесса — это отходы переработки древесины. Из 20–30-метровой сосны вырезают из середки два шестиметровых бревна, а все остальное — вершки и корешки, пни, сучья, тонкие части ствола, то есть 60% дерева, — это отходы. Они-то и идут в переработку. И сырье, разумеется, практически под рукой — кругом ведь тайга, где идет заготовка деловой древесины и постоянно образуются отходы.

Грубо схема выглядит так. Древесину сильно измельчают, ультразвуком извлекают смолы и эфирные масла, еще раз измельчают, помещают в воду, добавляют грибные ферменты, которые расщепляют древесную целлюлозу на сахара, сахара переходят в раствор, а лигнин оседает на дно. А затем сладкий раствор сбраживают микроорганизмы по имени клостридии с образованием бутанола.

Кстати, клостридии, которые при сбраживании сахара синтезируют бутанол, впервые обнаружил Луи Пастер в 1861 году. И в начале ХХI века новый штамм этих микроорганизмов специально для производства бутанола сделали в ГосНИИсинтезбелке. В одном из тех никчемных, как говорили в 90-х, НИИ, который чудом уцелел в эпоху разгрома промышленности и отраслевой науки. Именно здесь создали первую в мире безотходную технологию и опытную установку для получения биобутанола.

Производство безотходное, потому что все, что получается, находит применение. Смола и эфирные масла обладают бактерицидными свойствами и приятно пахнут, поэтому их используют в освежителях воздуха и для других целей. Из лигнина, который вообще не гниет, делают строительные плиты.

Октановое число у бутанола почти как у бензина. Поэтому двигатель не надо переделывать, можно смешивать бутанол с бензином и заливать в бак. А вообще, у любого синтетического или гидролизного спирта есть большое преимущество перед бензином — они дают очень чистый выхлоп, потому что в спирте нет примесей.

К тому же биобутанол пахнет лучше, чем синтетический — немного елкой отдает. Кстати, та же история с европейским биодизелем, который делают из масличных культур. Говорят, он попахивает жареными пирожками.

Так что можно делать биотопливо из отходов переработки древесины и не отчуждать земли, и не вырубать леса для выращивания рапса и кукурузы. Впрочем, в Европе и лесов-то не осталось. И деревообработкой они не занимаются, разве что в Финляндии и Швеции.

Честно говоря, у нас в России бензина — залейся, биотопливо нам вряд ли нужно. Но бутанол сам по себе — прекрасный растворитель, который используют не только в большой промышленной химии, но и в фармацевтической промышленности. И получать растворитель из отходов переработки древесины, то есть из возобновляемого сырья, — это здорово.

Тогда, в 2008-м, аналогов этой технологии в мире не было. Проектом руководил замдиректора по науке ГосНИИсинтезбелка Евгений Рубенович Давидов. В производстве биобутанола зашито много необычных технических решений, предложенных этим институтом. Наши российские биотехнологи и инженеры вообще очень сильны. Не знаю, что сейчас происходит на заводе в Тулуне. Надо будет поинтересоваться. Но в любом случае приятно сознавать, что мы были первыми.

|

|

Иллюстрация Петра Перевезенцева

|

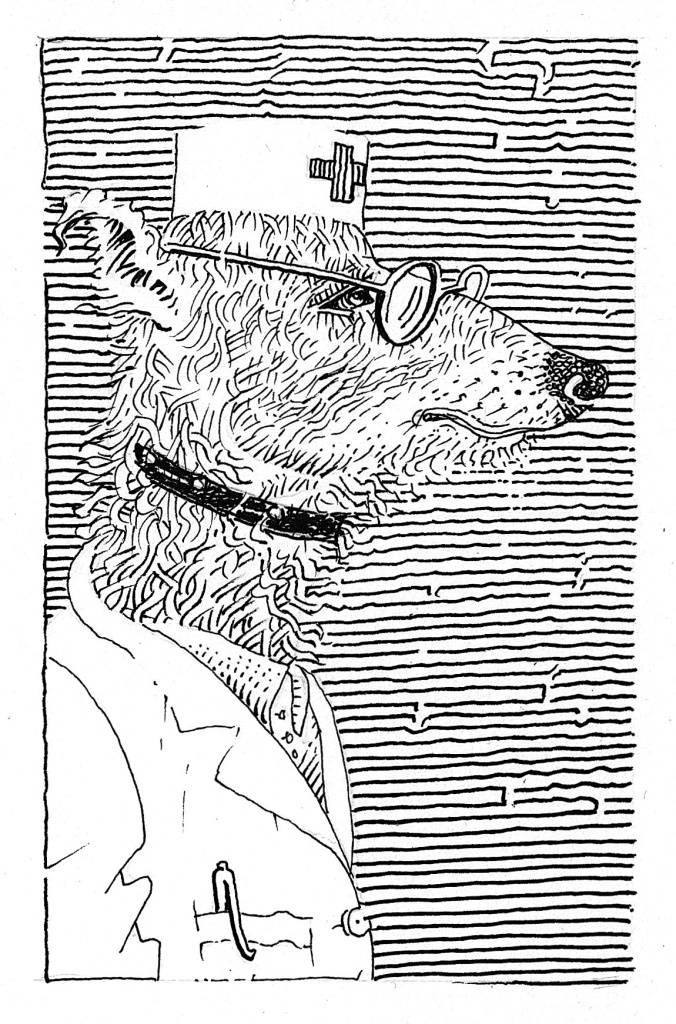

Собака — настоящий друг человека в самом широком смысле слова. Она не только защитит от врага, не только разделит с хозяином радость и горе. Но она может еще и предоставить жизненно важные сведения. Потому что собака — это живая ходячая тест-система, надежная и быстрая. Она мгновенно по запаху находит наркотики, взрывчатку и распознает опасные болезни — рак и диабет например. А теперь этот перечень болезней пополнился еще и ковидом.

Обученные собаки обнаруживают COVID-19 быстрее и точнее, чем обычные технологии, даже если коронавирус скрыт вирусами обычной простуды и гриппа. Это подтверждают 400 ученых из более чем 30 стран, которые провели 29 рецензируемых исследований, включая полевые и клинические эксперименты, и опубликовали результаты в академических научных журналах.

Все они в один голос утверждают, что обученные собаки-нюхачи более эффективны, чем тесты на антигены и ПЦР-тесты, определяющие коронавирус у пациента. Собаки не только быстрее и дружественнее пациенту. Они еще не загрязняют окружающую среду отработанными пластиковыми плашками от тестов и шприцами (The Journal of Osteopathic Medicine).

Волшебство скрыто в уникальных собачьих носах. В них спрятаны сотни миллионов обонятельных рецепторов по сравнению примерно с пятью-шестью миллионами у людей. А еще треть их мозга посвящена интерпретации запахов по сравнению со скудными 5% в человеческом мозге. Так что собаки действительно способны обнаруживать очень низкие концентрации запахов, связанных с ковидом.

Они могут обнаружить пахучее вещество, одна капля которого растворена в десяти олимпийских бассейнах. Вообще-то это примерно на три порядка лучше, чем с помощью научных приборов. Важно, что собаки выявляют ковид у предсимптомных и бессимптомных пациентов, с которыми обычные тесты не работают — для них вирусная нагрузка у пациента маловата. Более того, собаки могут различать ковид и его варианты в присутствии вирусов обычной простуды или гриппа.

Вообще, с запахами лучше всего работают бассет-хаунды, бигли и гончие собаки. Но оказалось, что и множество других собак независимо от породы и пола прекрасно работают тест-системой. Достаточно всего лишь нескольких недель тренировок.

И, кстати, заодно можно было бы решить проблему с собачьими приютами. Ведь их обитатели — это потенциальные диагносты, их просто надо обучить.

Похоже, золотым стандартом в диагностике становятся живые тест-системы на лапках — собаки-нюхачи. В очередной раз природа протягивает нам руку помощи. Не надо с ней соревноваться — надо просто принять этот дар с благодарностью. А меня мучает вопрос — чем пахнет ковид? Жаль, собаки не умеют разговаривать…