Подписаться

Подписаться

Ад поднебесный

Перевод с английского Олега Бутаева

Первая повесть Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне — «Этюд в багровых тонах» — вышла 130 лет назад, в 1887 году. Юбилей великого сыщика отметил даже журнал «Nature» (2017, doi: 10.1038/549332a): как пишет психолог и журналист Мария Конникова, Холмс, хотел автор того или нет, стал эмиссаром естественных наук для широкой публики, нагляднейшим образом показал читателю, что химия или психология могут быть захватывающе интересными. То же можно сказать и о фантастике Конан Дойла. В честь юбилея мы предлагаем читателю журнальный вариант еще одного его рассказа, тоже про своего рода «затерянный мир». Сегодня нам легко говорить, что в верхних слоях атмосферы не водятся никакие чудовища, но рассказ от этого не становится хуже.

|

|

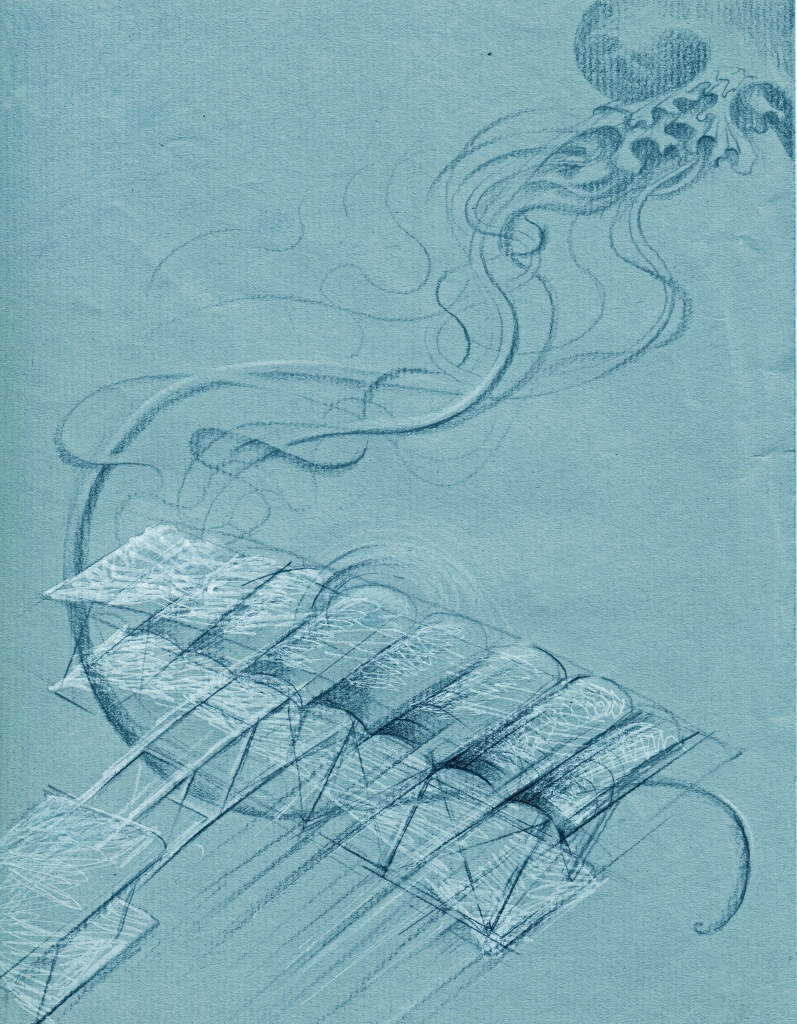

Художник П.Перевезенцев |

<…>

В данном повествовании будут приведены записки из дневника – в том виде, как они сохранились, — а также все существующие на сегодня сведения о самом явлении, так сильно волновавшем Джойса-Армстронга. Кто-то из читателей может усомниться в правдивости его рассказа. Вполне допускаю. Но все, что касается мистера Хея Коннора и лейтенанта Миртла, летчика Королевских подразделений военно-морской авиации, — общеизвестно и не может вызывать никаких сомнений. А ведь их постигла та же участь.

Сам дневник был найден на обширном лугу под названием Лоуэр Хейкок, располагающемся одной милей западнее поселка Визхейм, что на границе графств Кент и Сассекс. Пятнадцатого сентября сего года Джеймс Флинн, работник фермы «Чантри» (владелец — мистер Мэтью Додд) в Визхейме, обнаружил возле тропинки, идущей вдоль ограды Лоуэр Хейкок, курительную трубку из верескового корня. Сделав всего несколько шагов, он наткнулся на осколки вдребезги разбитого бинокля. Чуть дальше у обочины, в зарослях крапивы, лежала раскрытая книга в матерчатом переплете. Позже выяснилось, что это была не книга, а отрывной блокнот, несколько листков которого, сорванных ветром, были найдены на кустах живой изгороди. <…>

К сожалению, в рукописи отсутствуют две первые страницы (нет нескольких страниц и в конце, но это не столь существенно, ибо и так можно понять имевшие место события). <…> Большая часть дневника написана чернилами, очень аккуратным почерком. И только последние записи представляют собой едва понятные каракули карандашом, – как раз так могут выглядеть строки, поспешно набросанные авиатором в летящем аэроплане. К этому можно прибавить, что на последней странице и на обложке блокнота есть несколько буроватых отпечатков, которые, как установили специалисты из министерства внутренних дел, являются пятнами крови. Кровь эта, считают они, принадлежит существу класса млекопитающих, и нет оснований сомневаться, что это кровь человека. К тому же в ней обнаружены микроскопические тельца, весьма напоминающие то, что остается при высыхании от малярийного плазмодия. Известно, что Джойс-Армстронг страдал перемежающейся лихорадкой. Вот яркая, хотя и печальная демонстрация могущества современной науки, открывающая перед нынешними исследователями совершенно новые возможности.

А сейчас несколько слов об авторе этого уникального документа. Те немногие друзья, что знали Джойса-Армстронга близко, характеризуют его как поэта, мечтателя и одновременно талантливейшего инженера и изобретателя. Будучи человеком весьма состоятельным, много средств и сил тратил он на занятие воздухоплаванием. В его ангарах у Девайза стояли четыре аэроплана, лично ему принадлежавших, и он, по утверждению друзей, только за последний год поднимался в воздух больше ста семидесяти раз. Характер имел замкнутый, нередко впадал в мрачное настроение и тогда не желал никого видеть, особенно своих коллег-авиаторов. Капитан Дейнджерфилд, знавший его лучше других, рассказывал, что эксцентричность его друга грозила иной раз перерасти в нечто более серьезное. Среди некоторых странностей Джойса-Армстронга он, в частности, называл его привычку брать с собой в полет охотничье ружье.

Беспокойство Дейнджерфилда вызвала и болезненная реакция его друга на гибель лейтенанта Миртла. Этот летчик, попытавшийся поставить рекорд высоты, упал с тридцати тысяч футов. Неприятно об этом говорить, но у погибшего отсутствовала голова, хотя изуродованное тело было найдено. И при каждой встрече с друзьями-авиаторами Джойс-Армстронг непременно спрашивал со странной усмешкой: «Так кто мне ответит — где же все-таки голова Миртла?»…

<…>

Прошу простить читателей за столь длинное предисловие, привести которое тем не менее я посчитал своим долгом. Теперь рассказ продолжит сам Джойс-Армстронг. Вот его дневник, начиная с третьей страницы, испятнанной кровью:

«...Но когда я переговорил в Реймсе с Козелли и Густавом Раймондом, во время беседы мне стало ясно, что ни один из них даже не догадывается о страшной опасности, таящейся в верхних слоях атмосферы. Я счел излишним прямо раскрывать свою точку зрения, но намекнул на нее так недвусмысленно, что, если бы им на ум пришло хоть что-нибудь похожее, они бы сразу ухватились за эту версию. С другой стороны, чего от них можно ожидать? Оба – лишь одержимые наивным тщеславием спортсмены, заботящиеся разве что о том, как бы почаще видеть свои никому не интересные имена в колонке спортивных рекордов. К тому же и летали-то они совсем немногим выше двадцати тысяч футов. А ведь известно, что даже многие стратонавты и альпинисты поднимались на куда большие высоты. Если в моих расчетах нет ошибки — то имеются все основания предположить, что опасная зона расположена в верхних слоях атмосферы.

Вот уже свыше двух десятилетий прошло с той поры, как человек поднялся в воздух на пилотируемых аппаратах, – а эти угрозы начались лишь теперь. Естественно возникает вопрос: почему? Ответ, на мой взгляд, очевиден: до сих пор двигатели аэропланов были маломощными. Даже у лучших из них — «Гнома» и «Грина» – мощность не превышала ста лошадиных сил, поэтому возможности полетов были чрезвычайно ограниченны. Теперь же едва ли не на всех машинах стоят трехсотсильные моторы, и авиаторы без труда достигают больших высот, что уже перестало быть чудом. <…> На тридцать тысяч футов поднимаются они легко и без какого-либо вреда для здоровья, если не считать неприятных ощущений от холода и недостатка кислорода. Что же следует из этого?

Визитер из других миров может тысячу раз опускаться на поверхность нашей Земли и ни разу не встретить тигра. Но тигры все-таки существуют! А если ему случится высадиться в джунглях, они его запросто могут съесть. Я уверен, что свои «джунгли» имеются и в верхних слоях атмосферы, а существа, которые там живут, пострашнее тигров. Нет сомнения, что когда-нибудь эти «джунгли» будут подробно нанесены на карту. Даже сегодня я знаю два опасных на небе места. Одно из них расположено во Франции, над департаментом Атлантические Пиренеи между Биаррицем и По, другое — в Уилтшире, как раз над моим домом, где я сейчас пишу эти строки. Вполне допускаю, опираясь на отдельные факты, что есть и третье место, где-то между Гамбургом и Висбаденом.

Первый раз мысль о «джунглях» в атмосфере появилась у меня в то время, когда один за другим стали исчезать авиаторы. Все кругом принялись твердить об их падении в море, но меня такое объяснение никак не устраивает. Вспомним хотя бы француза Веррье — его машину нашли, она оказалась неподалеку от Байонны, однако сам он бесследно исчез. И Бакстер тоже исчез, хотя в лесу в Лестершире обнаружили мотор и несколько металлических деталей его аэроплана. Доктор Миддлтон из Эймсбери, следивший за полетом Бакстера в телескоп, утверждает: прежде чем аэроплан исчез из поля зрения и скрылся в пучине облаков, он неожиданно резко, рывками устремился вертикально вверх. «Я бы никогда не поверил, что такое возможно, — говорит доктор, — если бы не видел этого своими глазами». И Бакстера больше никто не видел. <…>

А затем погиб Хей.

В обществе пошли пересуды, а желтая пресса принялась потешаться над «небом с привидениями», «злыми духами поднебесья»… И ни один человек даже не попытался вникнуть в суть явления. А факты между тем таковы: Хей Коннор удачно спланировал с огромной высоты, но, оказавшись на земле, так и не смог выбраться из кабины — умер прямо за штурвалом аэроплана. Возникает вопрос: отчего? Врачи твердят, будто виновно больное сердце. Но это неправда! Сердце Коннора было здоровее моего. К тому же известно ли вам, что рассказал Винаблз, единственный человек, бывший рядом с авиатором, когда тот умирал? А Винаблз, между прочим, сообщил, что Коннор, невредимый телесно, весь трясся от страха и лицо было исковеркано гримасой ужаса. И умирая, несчастный смог выговорить лишь одно-единственное слово: нечто вроде «чудовищно...».

Следствие не смогло понять смысл сказанного (точнее, пересказанного случайным свидетелем), а я смог. Чудовища! Вот что пытался сказать нам всем несчастный Гарри Хей Коннор.

Винаблз абсолютно прав. Его собеседника в самом деле убил невыразимый ужас.

А взять другую историю — с головой Миртла. Неужели в это можно поверить? Неужели люди в здравом уме могут допускать мысль, будто в результате падения с большой высоты сила удара способна напрочь уничтожить голову человека? При том, что само туловище остается более или менее целым. Быть может, теоретически – выслушал я как-то раз одну «анатомическую теорию» — такое и возможно (если у теоретика голова настолько мягче тела), но только я никогда не поверю, будто подобное случилось с Миртлом.

А как насчет маслянистого слоя, покрывавшего его одежду? Кто-то ведь заметил во время следствия, что вся она была скользкая от жира. И вот парадокс: ни один человек над этим даже не задумался. <…> Сам я трижды залетал высоко (но, видимо, недостаточно высоко) и всякий раз брал с собой ружье, заряженное картечью, над чем так потешался Дейнджерфилд. Теперь у меня есть новый легкий моноплан «Поль Вероне» со стасемидесятипятисильным двигателем «Робур», и вскоре я с легкостью доберусь до тридцати тысяч футов. Возьму прицел на рекорд. Может быть, и ружье придется брать на прицел, а то и вовсе стрелять. <…>

Я не случайно выбрал для своего полета моноплан «Поль Вероне». Это идеальная машина для такого серьезного дела, Бомон уже давно это доказал. Прежде всего, она хорошо переносит высокую влажность, а судя по тому, какая стоит погода, лететь мне придется все время в облаках. Мой «Поль Вероне» маленький, юркий и слушается меня безупречно, словно вышколенный породистый конь. Впрочем, его десятицилиндровый «Робур» стоит ста семидесяти пяти таких лошадок. Да и сам аппарат — последнее слово авиационной техники: закрытый фюзеляж, шасси с возможностью посадки вне аэродрома, гироскопические стабилизаторы, три скорости, управлять которыми не составляет труда: меняя угол подъема специальных плоскостей на крыльях – по принципу жалюзи. С собой я взял ружье и полтора десятка патронов — право, стоило взглянуть на физиономию Перкинса, моего механика, когда он грузил все это в кабину. Оделся я как на Северный полюс: шерстяные носки, унты, шлем, защитные очки, два свитера под летным комбинезоном. Какая бы ни стояла на земле жара и духота — если ты собираешься подняться на высоту Гималайских гор, экипировка должна быть соответствующей. <…>

Я внимательнейшим образом осмотрел крылья, штурвал, рули — все было в порядке. Тогда я сел в кабину и завел мотор. Пропеллер быстро набрал обороты, и, едва механики выдернули из-под колес колодки, мой моноплан сразу же устремился в полет. Хорошо прогрев двигатель и сделав над соседним полем два круга, я помахал рукой Перкинсу и всем остальным, лег на курс и дал полный газ. Миль восемь или десять «Поль Вероне» несся, подгоняемый попутным ветром, потом я задрал его нос и по широкой спирали начал подниматься к клубящимся в высоте тучам. Самое главное в такой ситуации – не спешить с набором высоты: человеческий организм должен иметь время, чтобы успеть привыкнуть к уменьшению давления.

Нынешний день выдался серый, душный и непривычно теплый для сентября месяца. В природе все как будто застыло и словно бы отяжелело, как бывает перед дождем. Правда, иногда налетал югозападный ветер, один раз даже так неожиданно и резко, что застал меня врасплох, и ему удалось развернуть машину почти на сто восемьдесят градусов. Но я быстро навел порядок. А ведь буквально вчера миновало время, когда такие порывы ветра, вихри и воздушные ямы были смертельно опасны авиаторам. Но сегодня это уже не опасность. Во всяком случае, не главная. Сила нынешних моторов помогает легко их преодолеть.

Когда я поднялся до самих туч — стрелка альтиметра показала три тысячи футов, — пошел дождь. Нет, он не просто пошел, он хлынул! Барабанил по крыльям, хлестал мне в лицо, залил очки так, что я буквально ничего не видел. Пришлось сбавить скорость, чтобы как-то противостоять адскому напору дождя и ветра. Вскоре дождь сменился градом; спасаясь от него, я еще резче устремился вверх. И тут отказал один из цилиндров. Я подумал, засорился клапан; однако машина, несмотря ни на что, шла ввысь — мощно и ровно. Спустя несколько минут неисправность исчезла сама собой (я так и не понял, в чем там было дело), и я снова услышал рокочущий гул — десять цилиндров работали уверенно и четко, как один! Какое все-таки чудо наши современные глушители! Наконец-то мы можем по звуку определять работу моторов. Они могут ясно сообщить о своих бедах характерным стуком, визгом или скрежетом. В прежние времена их мольбы о помощи невозможно было услышать — терялись в грозном реве двигателя. <…>

В половине десятого я вплотную подобрался к тучам. Подо мной, смутно видная сквозь пелену дождя, широко раскинулась равнина Солсбери. Где-то там внизу, всего в тысяче футов над землей, несколько авиаторов отрабатывали маневры. Их машины казались маленькими, как птицы, снующие над лугом. Те люди наверняка не прочь были узнать, зачем это я так высоко забрался. Но тут картину внизу как бы застелила серая пелена, и вокруг, задевая своей холодной сыростью мое лицо, заколыхалась влажная туча тумана. <…> Туча внутри оказалась темной и плотной, словно лондонский смог. Стараясь поскорее покинуть ее, я направил машину чуть ли не вертикально вверх, и сразу же включилась аварийная сигнализация. Оказывается, сильно намокшие крылья резко увеличили вес самолета.

Но как ни странно, тучи понемногу начали редеть, и вскоре я вырвался из их душных и опасных объятий. И сразу увидел над головой, на огромной высоте, их второй слой — молочно-опалового цвета облака образовали плотный «потолок», закрывавший буквально все небо от горизонта до горизонта. А внизу распростерся темный «пол» из туч, которые я только что покинул. Те, в свою очередь, закрыли землю тоже от горизонта до горизонта, а в пространстве между ними мой моноплан, летящий вверх широкой спиралью. На этих бескрайних просторах – между «полом» и «потолком» — чувствуешь себя ужасно одиноким. Только раз мимо меня пронеслась стая каких-то птиц. <…>

Внизу ветер то взбивал, то гнал волнами пелену туч. Вдруг темная масса подо мной стремительно закружилась, образовав как бы гигантский водоворот, и сквозь возникшее в его центре окно, словно отверстие в воронке, я увидел кусочек далекого мира. Там, далеко подо мной и все равно на довольно большой высоте летел, освещенный лучами солнца, белый грузовой биплан. Вероятно, он вез утреннюю почту из Бристоля в Лондон. Потом окно затянулось, и я опять остался один, в своем отчаянном одиночестве.

Вскоре после десяти часов я вошел в верхний слой облаков. Легкие прозрачные клубы тумана быстро плыли с запада. Ветер непрерывно усиливался и вскоре, судя по приборам, достиг шести с половиной баллов, а это – двадцать восемь миль в час. Стало совсем холодно, хотя альтиметр показывал высоту всего лишь девять тысяч футов. Мотор был выше всяких похвал: машина неуклонно шла вверх. Этот слой облаков оказался толще, чем я предполагал, — но вот наконец туман начал редеть, превратившись в золотистое сияние. Вынырнув из него, я оказался в безоблачном небе. Удивительная картина! Ослепительно сияет солнце, в вышине — золото и лазурь, внизу — сверкающее серебро… Бескрайнее, бескрайнее море света!

Время: четверть одиннадцатого, барограф показывает двенадцать тысяч восемьсот футов. Я поднимаюсь все выше и выше, внимательно следя то за часами, то за тахометром, то за указателем уровня бензина, то за индикатором давления масла. Мотор шумит ровно. Про нас, авиаторов, говорят, что нам незнаком страх. Так оно и есть, но по особым причинам. Когда тебе нужно контролировать столько приборов одновременно, бояться уже не успеваешь.

Начиная с определенной высоты любой компас почему-то начинает барахлить, выдавать ложную информацию. Например, мой уже на пятнадцати тысячах футов стал показывать юго-юго-восток. Пришлось ориентироваться по солнцу и ветру.

Солнцу я, конечно, был рад, но ветра хотелось бы поменьше. Выходит, я зря ожидал, что на таких высотах царит полная тишь. Но не тут-то было: с каждой тысячей футов возрастала и ярость ветра, переходя в бурю. Все заклепки и все соединения моей машины стонали и скрипели, а когда при повороте она накренялась — ветер подхватывал нас, словно листок бумаги, и нес с такой скоростью, какая неведома простому смертному. Но всякий раз я упорно поворачивал моноплан и ставил его против ветра, потому что моя цель – небесные «джунгли» — куда более важная, чем просто рекорд высоты. По моим расчетам, эти зоны занимают совсем небольшое пространство над графством Уилт, и, если я достигну верхних слоев атмосферы чуть в стороне, — все окажется зря.

Около полудня, когда я достиг высоты в девятнадцать тысяч футов, ветер настолько рассвирепел, что я с тревогой стал поглядывать на растяжки крыльев, ожидая, что они вот-вот лопнут или ослабнут. На всякий случай даже расчехлил лежавший сзади парашют и пристегнул его замок к кольцу на моем кожаном ремне — решил подготовиться к худшему. Я оказался в критической ситуации, когда за малейший недосмотр механика придется расплачиваться своей жизнью. <…>

Моя машина шла вверх по гигантской спирали, а ветер непрерывно бил мне в лицо или со свистом хлестал мою спину. Плотные стаи облаков остались уже так далеко внизу, что я не различал больше ни долин, ни гор — они слились в плоскую сияющую поверхность. И вдруг произошло что-то невероятное, совершенно неведомое, чего не приходилось испытать. Конечно, я и раньше попадал в воздушные бури —они у наших соседей-французов называются tourbillon, — но никогда не видел таких бешеных. Оказывается, в бурлящем потоке ветра есть свои водовороты, такие же опасные, как в бурной реке. Мгновение — и меня втянуло в самую середину одного из них. Минуты на две моего «Поля Вероне» закрутило как щепку, так стремительно, что я едва не потерял сознание. Потом, совершенно неожиданно, машину бросило вниз, в дыру этой жуткой воронки. Камнем полетел я к земле, падая левым крылом и теряя почти тысячу футов. Удержался я в сиденье лишь благодаря ремню, на котором и повис, свесившись через борт, — весь измочаленный, задохнувшийся и в полуобморочном состоянии. <…>

Я собрал все силы в кулак. Мне удалось накренить противоположный борт, выровнять машину, а потом и повернуть ее чуть в сторону. В следующее мгновение меня словно бы вышвырнуло вон из ужасного вихря, и я снова поплыл в могучем, как река, потоке ветра.

Ошеломленный, но все-таки торжествующий, я продолжил подъем. На очередном витке спирали мне пришлось сделать большой крюк, чтобы снова не угодить в этот чудовищный смерч, и вскоре – слава Богу! — это удалось.

К часу дня высота подъема уже достигла двадцати одной тысячи футов — судя по показаниям альтиметра. Большим облегчением стал тот факт, что, поднявшись над бурей, я избавился и от грозного ветра: с высотой его сила постепенно снижалась – это подтверждала каждая сотня набранных футов. Правда, становилось все холодней и холодней, и заявила о себе та специфическая дурнота, что связана с нехваткой кислорода. Мне пришлось отвинтить пробку кислородной подушки, и я начал от случая к случаю делать по глотку бодрящего газа. Ощущение такое, будто в мою кровь хлынуло шампанское. Вздымая вверх свой моноплан в ледяном безветренном пространстве, я кричал от восторга — и даже, кажется, пел какую-то песню. <…>

В половине второго я достиг уже почти семи миль над уровнем моря и продолжал непрерывно подниматься. Но разреженный воздух держал крылья моего аэроплана все хуже, так что я вынужденно снизил угол подъема. Я понял, что, при всей легкости машины, при всей мощности двигателя, уже скоро достигну потолка. А тут еще система зажигания в одном из цилиндров опять начала барахлить… Настроение испортилось.

В этот момент и произошло нечто удивительное. Что-то просвистело мимо меня, оставив за собой длинный дымящийся хвост, — и лопнуло с шипящим звуком, исчезнув в облаке пара. Я буквально обомлел. Что это было? Потом мелькнула догадка: на землю постоянно сыплется град метеоритов, и, не сгорай они в плотных слоях воздуха, жизнь на земле обернулась бы сущим кошмаром. <…>

Когда стрелка барографа доползла до сорока одной тысячи трехсот футов, я понял: это предел. Но не для меня, а для аэроплана. Моя собственная усталость, конечно, была велика, но вполне терпима — а вот машина полностью израсходовала свои возможности. К тому же разреженный воздух совсем не держал крыльев, и при малейшем крене «Поль Вероне» резко заваливался набок. Мне с трудом удавалось им управлять. Будь двигатель в полном порядке, я бы, наверное, одолел еще какую-нибудь тысячу футов, но он начал давать сбои: теперь уже два цилиндра из десяти не работали. Хорошо, что я успел добраться до нужной мне точки, иначе бы мне в нее не попасть. Хотя — попал ли я, куда собирался? Направив самолет по кругу, я отпустил штурвал, поднес к глазам «Маннхейм» и принялся внимательно осматривать окрестность. Небо было ясное и совершенно пустое, и нет ни малейшего признака существования тех грозных чудовищ, которых я себе напридумывал.

Я уже сказал, что двигался кругами, словно исполинский гриф, парящий на высоте сорока тысяч футов над саванной. Однако вскоре мне пришло в голову, что разумнее будет еще увеличить ширину этих кругов и немного побродить в поисках воздушных «джунглей». Когда наземный охотник отправляется за наземным зверем в наземные джунгли — ему ведь сперва, чтобы найти этого зверя, приходится пересечь их во всех направлениях!

Ориентироваться пришлось по солнцу, потому что с компасом по-прежнему творилось что-то неладное, а земли не было видно – далеко внизу простирался безбрежный океан серебристых облаков. Со всей доступной мне точностью определил стороны света и повел моноплан прямо на юго-запад. Бензина мне хватало на час-полтора полета, не больше, но я мог израсходовать его полностью, до последней капли, и потом медленно опуститься на землю все так же по плавной спирали, в идеально пологом планировании.

Внезапно я ощутил что-то странное. Атмосфера утратила былую хрустальную прозрачность. Ее пронизывали длинные косматые ленты, как будто сотканные из дыма призрачных сигар. Медленно колыхаясь, они свивались в кольца, переплетались друг с другом, плавно струились в воздухе... Пронизывая этот дым, я почувствовал на губах слабый маслянистый привкус и увидел, что все деревянные конструкции машины жирно отблескивают, покрывшись скользким налетом. Похоже, в воздухе были распылены мельчайшие частицы органики. На живые организмы это не походило: скорее — легкая воздушная смесь, которая распростерлась на много акров во все стороны и обрывалась где-то в бездне. Однако если это была не жизнь — то, может быть, останки жизни? Или пища, пригодная для живых существ? В том числе и гигантских чудовищ: ведь питаются же киты, исполины морей, микроскопическим планктоном, неисчислимые поля которого вскармливает океан? С этой мыслью я посмотрел вверх — и тут-то увидел самое поразительное, что когда-либо открывалось человеческому взору.<…>

Представьте себе медузу, похожую на колокол. Хотя бы такого же типа, что плавают летом у нас в море. Так вот, эта «медуза» была огромного размера — гораздо большего, как мне представляется, чем купол собора Святого Павла, – светло-розового цвета с нежно-зелеными прожилками. Это розово-зеленое чудо было такое тонкое и прозрачное, что сквозь него я хорошо видел яркую синеву небо. Сказочно прекрасное, оно колыхалось неторопливо и плавно, а два длинных зеленых щупальца свисали вниз и медленно раскачивались. Вскоре оно – беззвучное, хрупкое и воздушное, словно мыльный пузырь, — горделиво проплыло над моей головой и с такой же величественной плавностью исчезло вдали.

Мне захотелось еще раз полюбоваться этим созданием, и я решил развернуться. И тут же оказался посреди целой армады таких же «медуз». Они были разного размера: и маленькие, и большие, но ни одной столь же громадной, как та, первая. Были среди них и совсем крошечные, однако большинство — размером с воздухоплавательный шар, причем их форма повторяла очертания верхней части этого шара. Легкие, изысканно расцвеченные, они казались выдутыми из тончайшего венецианского стекла. В раскраске преобладали бледно-розовые и светло-зеленые тона, но, когда солнце направило на них свои лучи, эти изящно нарисованные создания засияли всеми цветами радуги. Мимо меня их проплыло не меньше нескольких сотен. Это был удивительный караван из сказочных, никем не виданных небесных кораблей. <…>

Вскоре меня поджидало другое удивительное зрелище – призрачные змеи: длинные, тонкие, причудливые кольца, словно сотканные из какой-то субстанции, напоминающей пар. Они крутились, сворачивались и вились в воздухе настолько быстро, что мои глаза не успевали их рассмотреть. Некоторые «змеи», по всей вероятности, достигали в длину двадцати и даже тридцати футов, но толщину их определить я так и не смог: их и без того размытые контуры быстро таяли в небе. Цвета они были светло-серого, дымчатого с более темным узором внутри. Из-за этого узора они и производили впечатление живых организмов. Одна из «змей» проскользнула настолько близко от меня, что в лицо мне повеяло холодной сыростью. Но эти небесные создания были настолько призрачны, что мне и в голову не пришло их бояться или ждать от них чего-нибудь плохого, как я не ждал ничего плохого от прекрасных сверкающих «медуз». И те и другие казались бесплотными, точно пена на гребнях волн.

Однако вскоре меня ожидала по-настоящему жуткая встреча. Вдруг я заметил на огромной высоте багровое облако тумана <…>. Сначала это облачко казалось маленьким — но когда оно, стремительно разрастаясь, помчалось прямо на меня, я сразу понял, что на самом деле это нечто гигантское, площадью в несколько сот квадратных футов. Полупрозрачное и студенистое, оно тем не менее имело гораздо более четко очерченные контуры и выглядело куда плотнее, чем все, что я видел здесь раньше. И признаками живого существа это «облако» тоже обладало куда в большей степени: два огромных темных диска по обе стороны вполне могли быть глазами, а между ними виднелся светлый участок треугольной формы: на вид даже не плотный, а прямо-таки твердый, с хищным изгибом <…>. Вдобавок оно непрерывно, пугающе меняло окраску: от бледно-розового цвета до зловещих оттенков кровавого тона, столь насыщенного, что, когда тварь зашла на меня со стороны солнца, — аэроплан оказался в густой тени. Спинная поверхность его исполинской туши казалась выпуклой, и на фоне ее проступали три громадных вздутия — я с первого же взгляда окрестил их подсознательно «летательными пузырями», а потом, приглядевшись, понял, что они и в самом деле наполнены каким-то сверхлегким газом, позволяющим этому киселеподобному дредноуту летать.

Передвигалась она, эта тварь, очень резво, временами почти настигая мой моноплан. И эта погоня, выворачивая мне душу буквально наизнанку, следовала за мной миль двадцать. Причем тварь непрерывно держалась прямо надо мной, будто хищник, только и выжидающий момента, чтобы кинуться на жертву, поэтому разглядеть ее и понять, каким образом она движется, было непросто. И все же мне это удалось: чудовище выстреливает перед собой что-то вроде длинного протуберанца из вязкой плоти, и он, этот протуберанец, каким-то невероятным образом тянет за собой пульсирующее тело, настолько студенистое и зыбкое, что его форма беспрерывно меняется, при этом всегда оставаясь омерзительным, будто вывалившиеся из вспоротой брюшины внутренности.

Понятно, что ничего хорошего ждать от пришельца мне не приходилось. Каждое его движение, каждый багряный перелив его жуткого тела убеждали меня в этом. Его пустые выпуклые глаза, ни на миг не отрываясь, уставились на меня. Взгляд этот был исполнен цепенящей волю, беспощадной злостью.

Я направил аэроплан вниз — прочь от жуткого существа, и в ту же секунду из несущейся по воздуху твари молниеносно вылетело длинное щупальце, точно плеткой стеганув машину. Только зашипело: липкая масса щупальца соприкоснулась с раскаленным мотором. Огромная туша мерзкой гадины резко содрогнулась, словно от жуткой боли. Я перевел свой моноплан в пике, но щупальце снова метнулось к нему. На этот раз оно попало на пропеллер — и было перерезано, причем без сопротивления, так легко, будто металл прошел не сквозь плоть, а сквозь струйку дыма. Но тут сзади, незаметно для меня, выдвинулся языковидный вырост того протуберанца, подобный слизистой анаконде. Обвившись вокруг моего тела, он потащил меня из аэроплана. Я бросился отрывать его от себя, но мои пальцы погрузились словно бы в клейкий студень. На мгновение я даже освободился от этой нечисти, но тут же другой язык, захлестнувшись вокруг моей ноги, дернул так, что я чуть не опрокинулся навзничь.

Уже заваливаясь назад, я дотянулся до ружья. Мне удалось выстрелить из обоих стволов разом; но я прекрасно понимал бессмысленность этой пальбы — у нас ведь нет оружия против таких вот почти бесплотных чудовищ. Это все равно что пытаться убить слона из игрушечного ружья. И все же, хоть я и не мог целиться, выстрелы оказались на удивление удачными: картечь поразила один из пузырей на спине твари, который тут же с оглушительным звуком лопнул. Таким образом я, хоть и в неподходящий момент, но получил окончательное подтверждение своей догадке: огромные полупрозрачные пузыри действительно наполнены легчайшим газом.

Заоблачный гигант медленно накренился набок, желе-образно колыхаясь в попытках вернуть равновесие, с бешеной яростью щелкая белым изгибом своего «клюва». Но я уже был вне пределов его досягаемости. Аэроплан мчался вниз на максимальной скорости и по крайне рискованной траектории. Сила гравитации и сила пропеллера, объединившись, творили чудеса. Машина рассекала воздух чуть ли со скоростью падающего метеорита. Отливающее багрянцем пятно вверху и позади быстро уменьшалось — и вот уже совсем исчезло...

Я торжествовал: мне удалось выбраться живым из небесных джунглей, где обитают грозные хищники!

Убедившись, что опасность миновала, я убавил газ, понимая, что спускаться на такой скорости с восьмимильной высоты — вернейший способ погубить и аэроплан, и себя заодно с ним. Спланировал я без ненужной спешки, заходя на посадку по восхитительно спокойной спирали: достиг слоя перистой облачности, потом прошел уровень кучевых облаков и, вдруг оказавшись под проливным ливнем, увидел далеко под собой землю. Внизу раскинулось побережье Бристольского залива, но в баке у меня осталось совсем мало горючего, и потому, пролетев двадцать миль, я был вынужден совершить посадку в полумиле от деревни Эшкомб. Там у проезжавшего мимо шофера купил три канистры бензина — и в десять минут седьмого без приключений приземлился на собственном аэродроме, возле моего дома в Дивайзе.

Таким образом, я совершил путешествие в небесную высь; путешествие, из которого еще ни один смертный не вернулся живым. Я видел непередаваемую красоту высот, но испытал и немыслимый ужас, побывав словно в аду — но на небе... Уверен, что ни подобная красота, ни подобный ужас доселе не открывались никому из ходящих по земле.

Но прежде чем сообщить миру о своих открытиях, я предприму это путешествие еще раз. <…>

Думаю, мне удастся изловить одну из тех сказочно красивых «медуз». Они медлительны, и мой моноплан без труда догонит стаю в ее неторопливом дрейфе. Вполне допускаю, что в более плотных слоях атмосферы «медуза» лопнет и я смогу доставить на землю лишь несколько пригоршней слизи. И все-таки даже это станет подтверждением моего открытия. Да, так тому и быть: полечу туда снова! Полечу, несмотря на риск. Наверное, численность этих жутких хищников не так и велика. Возможно, они мне вообще не встретятся. А встретятся — сразу уйду в пике. Если же дело вдруг обернется худо — так что ж, у меня есть оружие, и я теперь знаю, куда...»

Увы, две следующие страницы отсутствуют, а далее запись идет сбивчиво, крупными прыгающими буквами:

«Сорок три тысячи футов высоты. Никогда больше я не увижу землю. Их три штуки, и вся стая держится подо мной. О, Боже, помоги мне! Какой страшный конец ожидает меня!»

Так завершается дневник Джойса-Армстронга, а его самого никто уже больше не видел. Обломки моноплана некоторое время спустя удалось найти на территории охотничьего парка мистера Бадд-Лашингтона, в нескольких милях от того места, где был обнаружен блокнот, на границе между Кентом и Сассексом. <…>