Трактат о правах растений

Невероятные приключения главного героя романа С.Батлера в вымышленной стране Эрефон подходят к концу. Впав в немилость у короля и опасаясь за свою жизнь, он отваживается на побег. Ему удаётся с помощью местных мастеровых соорудить воздушный шар и получить разрешение на подъём для переговоров о даровании дождя с одним из эрефонских божеств. После долгого полёта над океаном воздушный шар стремительно теряет высоту, и за борт летит сначала балласт, а затем и всё необходимое, провизия и запасы воды. Желанного богатства обрести не удалось, но главная ценность сохранена – это переводы древних манускриптов, содержащих наставления и пророчества эрефонских мудрецов.

Сам Батлер был более удачлив – из Новой Зеландии он сумел вывезти и солидный капитал. И всё-таки новозеландский опыт – в немалой степени и интеллектуальный – самое важное его приобретение. В этом номере мы печатаем последний фрагмент из романа – «Трактат о правах растений». За очевидным сатирическим фасадом легко разглядеть уже сложившиеся представления автора о том, какую роль в эволюции играют повторяющиеся действия, привычка, опыт предыдущих поколений – то, что он позже назовёт «бессознательной памятью».

Батлер (устами главного героя) заканчивает эту главу пессимистическим суждением о будущем, ожидающем эрефонцев. Он не изменил своего мнения до последних лет жизни, когда решил вновь «посетить» свою страну. В романе «Возвращение в Эрефон» (Erewhon Revisited), изданном в 1901 году, мы узнаём, что чудесное вознесение на воздушном шаре породило культ Сына Солнца и очередную волну фанатизма. Читатель, знакомый с эрефонской историей по Книге Машин и Трактатами о правах животных и растений, вряд ли этому удивится.

|

|

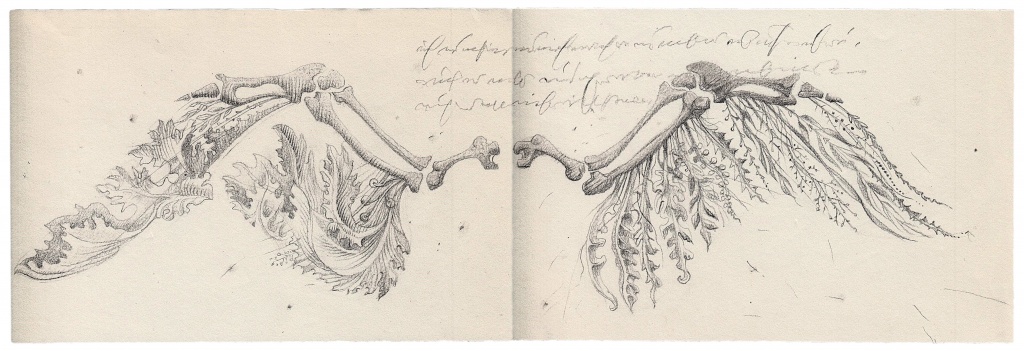

Иллюстрация Петра Перевезенцева |

Вернёмся к рассказу о том, что происходило в Эрефоне в последующие годы. Сколько бы новых законов, ужесточающих наказания за тайное мясоедение ни принималось, люди находили способы обойти их немедленно после введения в действие. Шло время, законы, конечно, устаревали, но как только казалось, что они вот-вот будут отменены, случалась какая-нибудь большая беда или появлялся очередной фанатик, взывающий к сознанию и совести нации, и тысячи отправлялись за решётку за незаконную продажу и покупку продуктов животного происхождения.

Спустя шестьсот или семьсот лет после смерти великого старца явился философ, который, хотя и не претендовал на общение с незримым духом, но изложил свою доктрину с такой убеждённостью, словно был им вдохновлён. Многие считают, что он не верил своему собственному учению и был тайным пожирателем мяса, а истинной целью его было доведение запретов на употребление животных продуктов до абсурда, то есть до таких пределов, чтобы этого не смог вынести даже самый отъявленный эрефонский святоша.

Придерживающиеся такого мнения считают, что мудрый философ знал, насколько бездейственны окажутся любые законы, которые народ сочтёт греховными. С другой стороны, он прекрасно понимал, что почти безнадёжно убедить эрефонцев в том, что зарезать и съесть овцу вовсе не грешно. Поэтому он попытался доказать людям, что выбор стоит между допустимостью малого греха и гибелью нации. В результате философ выступил с чудовищным предложением, о котором я сейчас расскажу.

В начале своего трактата он выказал глубочайшую признательность старейшему пророку, чьи усилия и заслуги в деле защиты прав животных много послужили смягчению общественных нравов и признанию того, что жизнь –

священный дар. Но, писал он, времена меняются, необходимые уроки обществом давно усвоены, тогда как появившиеся недавно научные данные о природе растений должны вызвать коренные перемены в отношении к ним. Это неизбежно и необходимо – если только нация готова придерживаться тех высоких моральных принципов, которым следовала так долго и которые являются залогом её процветания.

Действительно, новых научных знаний добыто было немало. Эрефонцы не имели внешних врагов, были любознательным и умным народом, кропотливо исследовали природу и добились исключительного прогресса в науке и искусствах. В главном музее Эрефона мне показали мощнейший микроскоп, созданный примерно в то время, когда жил философ, о котором я веду рассказ. Считается даже, что именно ему и принадлежал этот микроскоп.

Философ был ведущим профессором ботаники Эрефона и – с помощью ли удивительного микроскопа или без оной – пришёл к заключению, сейчас бесспорному для всех. И животные и растения, заявил он, имеют общее происхождение, а, следовательно, жизнь столь же присуща вторым, как и первым. Он провозгласил, что животные и растения – двоюродные братья, а привычное деление на животное и растительное царства является условным, надуманным и безосновательным.

Он заявил и продемонстрировал – к вящему удовлетворению тех, кто был способен сформировать собственное суждение по этому вопросу, – что нет принципиальных различий, ни внешних, ни выявляемых каким-либо опытом, между зародышем, что разовьётся в дуб, виноградную лозу или розу, и той частичкой, что превратится (в привычной среде) в мышь, слона или человека.

Он утверждал, что процесс развития любого зародыша диктуется той наследственностью, которую он получает от своих предков. Находясь в той же среде, что и они, зерно поступает так же, как поступали они, и превращается в знакомый организм. Если обстоятельства хоть немного переменились, зерно внесёт в своё развитие (успешно или нет) некоторые изменения. Если же обстоятельства отличаются коренным образом, оно, вероятно, погибнет – возможно, даже не попытавшись приспособиться к переменам. Всё это, доказывал он, одинаково применимо к зародышам и растений и животных.

Далее он связывал развитие растений и животных с мыслительными способностями –истощившимися и ставшими бессознательными, непроизвольными или ещё развивающимися и сознательными. В поддержку своей аргументации относительно растительной жизни он указывал на тот способ, которым все растения адаптировались к своему обычному окружению. Соглашаясь, что интеллект растений на первый взгляд существенно отличается от интеллекта животных, он утверждал, что они схожи в главном. Очевидно, что любой организм целиком и полностью занят тем делом, которое является жизненно важным для его существования, и не выказывает ни малейшей склонности заниматься чем-либо помимо этого дела. Именно это, подчёркивал учёный, является самым неоспоримым доказательством наличия разума.

«Растения, – писал он, – не проявляют ни малейшего интереса к делам людским. Роза никогда не поймёт, что семью пять равно тридцати пяти. Бессмысленно рассуждать с дубом о колебаниях в курсе акций. Мы называем и розу и дуб неразумными просто потому, что они не понимают нас, и из этого заключаем, что они не понимают и себя самих. Но что может знать о разуме человеческое существо, рассуждающее таким образом? Кто демонстрирует больше признаков ума – человек или же роза с дубом?

Мы отказываем растению в разуме оттого, что оно нас не понимает – но насколько мы сами способны понять его жизнь? Есть ли у нас хоть малейшее представление о том, как крохотное семя превращает землю и воду, воздух и тепло в роскошную розу? Откуда берётся цвет? От земли, из воздуха? Несомненно – но как именно? Эти лепестки с их невыразимой прелестью, эта краска, что затмевает детский румянец, этот аромат, наконец? Взгляните на почву, воздух, влагу – весь тот материал, с которым принуждена работать роза. Разве недостаёт разума в той алхимии, с которой она превращает грязь в свои листья и лепестки? Какой учёный совершит подобное? Отчего никто даже и не пробует? Да потому, что все знают: человеческому уму эта задача непосильна. Мы опускаем руки. Только роза способна на это, оставим это ей – а мы, не постигающие эту магию, всё зовём её глупой, поскольку лёгкость, с которой роза творит свои чудеса, нам недоступна.

Взгляните на то, как растения защищают себя от врагов. Они царапают, режут, жалят, отпугивают вонью, выделяют самые ужасные яды (лишь небу известно, как они умудряются их производить), скрывают свои драгоценные семена под ёжеподобными иглами, отпугивают насекомых с тонкой нервной системой, принимая зловещие формы, прячутся, произрастают в недоступных местах и лгут так правдоподобно, что вводят в заблуждение даже самых проницательных врагов.

Они ставят ловушки, вымазывая их птичьим клеем, или заманивают жертву в скрученные из собственных листьев и заполненные водой чаши. Иные превращаются в подобие мышеловки и прихлопывают обманутое насекомое словно пружиной. Некоторые могут принять причудливую форму, напоминающую пчелу или бабочку и привлекающую настоящего опылителя. Есть и настолько умные, что, кажется, излишне усердствуют в попытках самообороны. Хрен, защищающийся от подземных врагов своей остротой и едкостью, люди сорвут именно благодаря его вкусу. С другой стороны, посмотрите, как умно может действовать растение, если видит, что какое-то насекомое может принести ему пользу.

Что же означает быть умным? Очевидно, надо знать, что нужно делать для собственной выгоды, сделать это и затем закреплять успех постоянным повторением. Скажут, что семя вовсе не желает превратиться в куст розы. В силу каких же причин оно растёт? Но с той же вероятностью можно допустить, что семя не осведомлено о той воле, которая подстёгивает его к действию. У нас нет оснований полагать, что человеческий эмбрион знает, что ему надлежит превратиться в ребёнка и затем во взрослого. Ни одно живое существо не выказывает знания собственной воли или предназначения. Но его уверенность в том, что оно знает свою цель и достигнет её единственно верным способом, бесспорна. Чем меньше сознательности живое существо проявляет в своём поведении и просто действует, действует постоянно и действует успешно, тем более оно убеждает нас в том, что знает, как следует действовать и действовало так бессчётное множество раз в прошлом».

«Могут спросить, – продолжает он, – что я имею в виду, говоря о бесчисленном количестве прошлых примеров. Когда это прежде вот это самое семя розы превращало себя в куст розы?

Я отвечу вопросом на вопрос. Было ли когда-нибудь в прошлом это семя частью личности того куста, на котором оно выросло? Кто осмелится утверждать, что нет? Тогда я спрошу снова. Был ли этот куст розы когда-либо связан всеми теми связями, которые мы обычно считаем определяющими личность, с тем семенем, из которого, в свою очередь, вырос? Кто станет утверждать, что нет?

Далее. Если семечко номер два есть продолжение родительского куста как личности, а куст – продолжение личности того семени, из которого он вырос, то второе семя есть ни что иное, как продолжение личности первого семени. А семя первое продолжает личность своего предшественника и так далее – до бесконечности. Невозможно отрицать факт общности личности между любыми из нынешних семян розы и неким первым, доисторическим зародышем, который уже мог носить имя семени розы.

Таким образом, найти ответ на возражения нетрудно. Семя розы ведёт себя так же, как его предки, умея вспомнить то, что делали они в тех условиях, в которых сейчас находится оно само. На каждой стадии развития всплывают воспоминания о стадии предыдущей, и повторяемость развития такова, что все сомнения – сомнения в сознательности поведения – отпадают.

Однако наш оппонент всё ещё возражает: «Допустим, что связь между поколениями настолько крепка и неразрывна, что каждый из потомков способен помнить, как поступали его предки – но как вы покажете, что эта память существует?»

Наш ответ таков: «Это видно из того, как действует каждое поколение: в его действиях прослеживаются и повторяются все феномены, что мы ассоциируем с памятью, действия эти направляются памятью, действия эти не могут быть объяснены иначе, как прочной и неизменной памятью, передаваемой из поколения в поколение.

Пусть кто-нибудь приведёт мне пример хоть одного живого существа, действующего многопланово и искусно с повторяющимся успехом и в то же время не знающего, какими методами нужно действовать и никогда прежде не демонстрировавшего такого поведения. Приведите такой пример, и я немедленно отступлю от своих позиций. До тех пор же все мои объяснения станут основываться на хорошо известных нам законах. Поведение становится бессознательным, как только направляющие его умения оттачиваются до совершенства и превращаются в выучку. А значит, не следует ждать, что семя розы или эмбрион станут выказывать какие-либо знаки того, что они знают то, что знают. Напротив, выкажи они осведомлённость в том, чего они хотят и как этого достичь, мы бы имели основания сомневаться в этом знании».

С трактатом о правах растений я ознакомился в издании, вручённом мне профессором, который редактировал многочисленные ранние труды по данному предмету. Мне не могли не вспомниться слова Спасителя, обращённые к ученикам по поводу полевых лилий, что не трудятся и не прядут, но чьё одеяние превосходит облачение самого Соломона.

«Посмотрите, как они растут: ни трудятся, ни прядут?» Так ли это? «Не трудятся?» Может быть и нет – ведь процесс роста теперь достаточно хорошо изучен, чтобы исключить дальнейшие вопросы и сомнения – но всё-таки нельзя не признать, что лилии не были бы столь прекрасны, если бы не приложили к тому никакого труда. «Не прядут?» Конечно, о прялке и речи быть не может, но разве в листе нет текстильной ткани?

Что сказали бы полевые лилии на наше заявление, что они «ни трудятся, ни прядут»? Я полагаю, мы бы услышали смиренное цитирование притчей соломоновых: «Взгляни на Соломона во всём его величии – и он тоже ни трудится, ни прядёт». Пусть лилии и говорят о вещах, которых не понимают, но ведь и в самом деле, хотя Соломоны не трудятся и не прядут, их роскошное облачение возникло в результате тяжёлого предшествующего труда и прядения.

Но позвольте мне вернуться к сочинению профессора. Я достаточно рассказал о тех доводах, которые он привёл, доказывая, что растения – те же животные, лишь иначе именуемые. Однако я не изложил всю его систему с той полнотой, с которой она была представлена широкой публике. Вывод, к которому он пришёл – или сделал вид, что пришёл, – был таков, что если грешно убить и съесть животное, то не менее грешно поступать так же с растениями или его семенами. Есть их нельзя, настаивал он, если только они не умерли естественной смертью – например, плод, лежащий на земле и обречённый сгнить, или капустный лист, что поздней осенью покрывается желтизной. Таковые отбросы он провозглашал единственно дозволенной пищей для человека с просвещённым разумом. Но даже тогда едок обязан высадить в землю семечки от съеденных яблок или груш, косточки слив или вишен и тому подобное – в противном случае вина его сродни детоубийству. Зёрна злаков, однако, находятся под полным запретом, ибо каждое зёрнышко обладает живой душой не в меньшей степени, чем человек, а потому имеет столь же неотъемлемое право на жизнь.

Загнав подобной логической штыковой атакой своих соотечественников в угол и отрезав им все возможности к отступлению, профессор предложил передать поставленный им вопрос на рассмотрение оракулу, которому весь народ доверял безгранично. За помощью к нему всегда обращались в тяжёлые времена брожения умов. По секрету рассказывали, что ближайшая родственница философа была одновременно горничной той самой жрицы, устами которой вещал оракул. Пуританская партия объявила, что ответ оракула, до странности ясный и недвусмысленный, был добыт закулисными интригами. Так оно было или нет, но ответ, в моём приблизительном переводе, гласил:

Пусть согрешил ты лишь разок –

Всё ж грешен вдоль и поперёк.

Но и безгрешного, кто как овечка чист,

Придётся тоже кой-чему учить:

Бей сам – иль будешь бит.

Убей – иль будешь сам убит.

Выбирай то, что пожелаешь.

Было ясно, что ответом этим отрицалась всякая неприкосновенность растений, назначенных в пищу человеку. А поскольку философ столь убедительно показал, что всё, относящееся к растениям, в равной степени применимо и к животным, то, несмотря на яростные протесты пуританской партии, все законы, запрещающие мясоедение, были отменены подавляющим большинством. Так спустя несколько столетий блуждания в дебрях философии нация пришла к тем выводам, к которым её привёл бы значительно раньше здравый смысл. Даже те святоши, которые долгое время прозябали на диете из джема, сваренного из гнилых яблок и жёлтых капустных листьев, сдались перед неизбежным и перешли на блюда из жареной говядины или баранины с обычными для современного стола гарнирами.

Читатель может подумать, что тот вихрь, что завертел старец-проповедник (см. «Трактат о правах животных» в предыдущем выпуске «Химии и жизни». – Ред.), и те ещё более безумные пляски, в которые их пытался вовлечь – полагаю, с вероломными намерениями – профессор ботаники, на долгое время отбили у эрефонцев охоту внимать пророкам, вне зависимости от того, претендуют ли те на вдохновлённость незримым и могущественным духом или нет. Но в сердце человеческом так укоренено желание верить в то, что некоторым избранным людям доподлинно известна истина – вернее, то, что те провозглашают истиной – и в то, что это избавит их самих от забот мыслить самостоятельно, что через короткий срок самозваные философы и всякие эксцентрики расплодились снова и приобрели ещё большую власть. Мало-помалу они и заставили своих соотечественников принять те абсурдные взгляды на жизнь, о которых я рассказывал в предыдущих главах. У меня мало надежды на исправление эрефонцев – пока они не поймут, что разум, не корректируемый интуитивным, природным чутьём, столь же плох, как инстинкты, не выправляемые разумом.