Подписаться

Подписаться

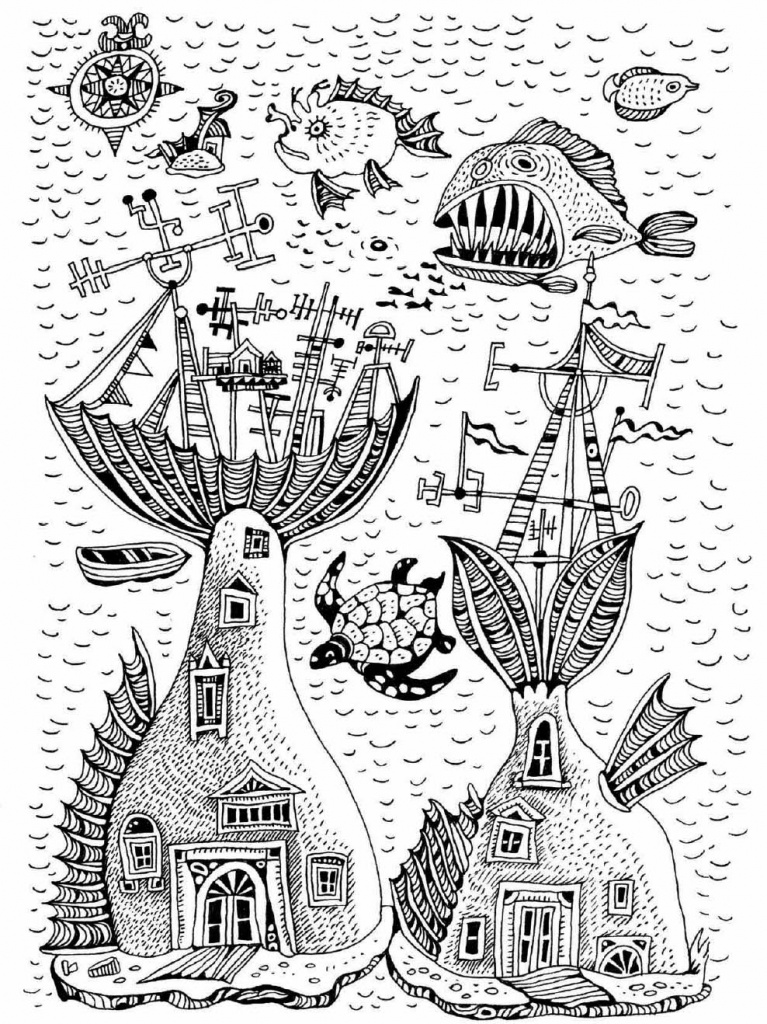

Молчун и океан

Посленочь. Недодень. Мутно. Край океана точит небесный горшок, опрокинувшийся на него сыростью и туманом. Потому что ему больше нечего точить. Старики говорят, раньше там, на горизонте, была земля. Она не плавала и не качалась под ногами, как шляпка водорослей-мутантов. Не уходила под воду, если ты сиганул на нее с крыши хижины. Цветок вынырнет, конечно, зажав в щепоть волосистыми лепестками и дом, и всех, кто там был, защищаясь от воды. Но мать успеет дать мне затрещину — зеленая мука, что она натирала с утра впрок, вымокла. А мне нет дела до зеленой муки, я удеру от матери в воду, как только цветок вновь раскроется на поверхности.

Посленочь. Недодень. Мутно. Край океана точит небесный горшок, опрокинувшийся на него сыростью и туманом. Потому что ему больше нечего точить. Старики говорят, раньше там, на горизонте, была земля. Она не плавала и не качалась под ногами, как шляпка водорослей-мутантов. Не уходила под воду, если ты сиганул на нее с крыши хижины. Цветок вынырнет, конечно, зажав в щепоть волосистыми лепестками и дом, и всех, кто там был, защищаясь от воды. Но мать успеет дать мне затрещину — зеленая мука, что она натирала с утра впрок, вымокла. А мне нет дела до зеленой муки, я удеру от матери в воду, как только цветок вновь раскроется на поверхности.

Мать, приложив руку горбушкой ко лбу, будет вглядываться в темную прохладную прозелень, качать головой и шептать:

— Ох, сорванец, не ходи далеко!..

Но воздух в жабрах щекочет пузырьками. Жабры у нас, у сухопутов, не сравнить с рыбьими, слабоваты будут. Вот мать и боится, что уйду на глубину с дури, а вернуться не смогу.

Поселение наше в Теплом Течении небольшое. Было бы больше, да цветов на всех не хватает. Переселенцы прибывают каждый день с дилижансом Болтуна — теплые наши места, рыбные, — а уплывают ни с чем.

Дилижансом Болтун называл свое корыто. Оно плавало между поселениями и далекой таинственной землей. Порой мне казалось, что Болтун врет про землю. Даже отец не видел ее никогда. Но странные вещи в дилижансе Болтуна — узкогорлые, мятые бутыли, прозрачные мешки, которые он продавал для получения огня, черепки и обломки — заставляли меня пропадать там подолгу, любоваться ими и не находить им названия. Потом же, вечером, забравшись на крышу нашей хижины, поднявшись на цыпочки и вытянув шею, я смотрел на океан, кативший на меня от горизонта тяжелые волны, пока наконец не падал. Наша кочка с хижиной уходила под воду и пугливо собиралась в огромную фиолетово-коричневую щепоть.

Но если я там ничего не вижу, значит ли это, что там ничего нет? Наверное, не значит. Вот и акулы сначала невидимы, но это не означает, что их нет вовсе и ты никогда не увидишь их косые плавники возле дома.

С другой стороны, если там, за краем океана, есть земля, почему мы живем на этих трясущихся, словно студень, цветах? И переселенцев с каждым годом все больше? Стало быть, на той земле никто не живет?..

Эти мысли мне не давали покоя. Ответов я не находил и лишь глазел, заползши на крышу хижины, на горизонт.

— Удерет, вот посмотришь, мать, подрастет и удерет. Не глядят его глаза под ноги, — говорил отец матери, готовя китовый ус для порки, и, свистнув им в воздухе, опускал его на мою задницу и приговаривал: — Не позорь отца с матерью, не позорь! Рыба — вот мечта, достойная мужчины, а большая рыба — это большая мечта...

С самых ранних лет отец стал брать меня с собой в море. А мать и сестры оставались на трясущемся берегу плести сети.

Лодка из высушенных на соленом ветру шкур мохнатой акулы, натянутых на ее кости, и китовый ус, гарпун и копье с костяным наконечником, сеть, плетенная женщинами из резаных акульих шкур. Кожаный мешок с дождевой водой. Что еще нужно в море? Удача? Удача рыбака — это рыба. Но порой за весь день мы так и не встречали ни одной рыбьей души. Тогда прыгающие, словно блохи, креветки, лохмотья капусты и рыбная мелочь были наградой. Мать принимала наш скудный улов, ворчала, грозила кулаком неведомой «гадине судьбе» и кричала мне, что вода уже кончилась.

Я хватал кожаные бурдюки, привязывал к одному из них обломок полой кости рыбы-меч и нырял. Спускался вниз по колышущемуся мясистому стеблю цветка и протыкал его костью. Оставалось ждать, пока набежит сок, — и снова наверх. Мешок будет болтаться на воде, ожидая, пока я не наберу все бурдюки.

Сок выскочки не сравнить с дождевой водой, но, когда дождей нет неделями, этот зеленоватый сок — спасение.

Похватав наскоро студенистый суп-кашицу с креветками, я прыгал в дилижанс к Болтуну, отдавал ему припасенную для этого случая рыбную мелочь и исчезал до ночи. Мне нравилось пересекать ворочавшуюся под нами толщу воды, достигать других поселений, удаляться как можно дальше от родных берегов, колышущихся в вечернем мареве.

Мне казалось, я уехал от них на край света. Но спина глухо рычащего океана-зверя все перекатывалась передо мной блестящими в лучах закатного солнца чешуями. Вздыхала тяжело, поднимаясь гребнем, и проваливалась вдруг. Однако дилижанс, как поплавок, выныривал на поверхность вновь — несколько десятков надутых воздухом рыбьих пузырей висело на его бортах.

— Странное название — дилижанс, — как-то сказал я Болтуну.

Тот пожал плечами и рассмеялся:

— Мне понравилось слово. Один старик на Острове так называл свою лодку. А он умеет читать. Наверное, его уже нет в живых.

— Читать? Как это читать?

— Это когда много закорючек и для тебя они ничего не значат. Но когда Мако на них посмотрит, то вдруг получается, что они означают многое. Так и дилижанс. Он его прочитал.

— А где эти закорючки? Хотел бы я на них посмотреть...

— Где же ты здесь их увидишь?! — хохотнул, сверкнув зубами, Болтун. — Здесь их нет! Они на земле.

— А где эта земля?

— Если брать от Теплого Течения все время на заход солнца, пройти два дня и ночь, и еще полдня на небыстром ходу, и нырнуть, там и будет земля.

Я тогда замолчал и долго думал над его словами. То они казались мне насмешкой, то становились таинственными, полными загадочного смысла, но забыть я их так и не смог. Мне часто снился сон.

Я плыву. Плыву очень долго. Выныриваю из воды, как рыба-птица, лечу и смотрю на горизонт. А горизонта и нет, кругом вода. Надо мной, подо мной. И вдруг вижу землю. Почему я решил, что это земля? Но я открываю рот и кричу:

— Земля-я-я!

Мать прикладывает руку к моему лбу и качает головой:

— Земля!.. Такой большой, ноги из гамака уж торчат... Спи, дурачок, спи. Еще до рассвета далеко...

Лодка теперь у меня была своя. Мы долго делали ее с отцом. Ходили по осени на север, за мохнатыми акулами. Мохнатые акулы — ленивые. Они тащат в воде свое обросшее ракушками огромное тело и поют унылые песни. Акула может даже не обратить внимания, что ты уже на ее спине и ищешь место, куда пристроить свой гарпун, если она сыта и спит. Но лучше побояться лишний раз и припасти для нее большую рыбу. И ждать, когда акула разинет свою пасть, куда может войти Болтун вместе с его дилижансом. Акуле не нужен ты, если есть большая рыба. Если только ты не вывалялся в рыбьем жире или рыбьей слизи. Жди и держи наготове гарпун...Ударь ей туда, где голова соединяется с позвоночником. А вот в глаз — для этой громадины будет слабовато...

Из мутного рассвета прямо на меня вынырнул дилижанс. И, закидывая лодку в его корыто, привязывая ее, я подумал: «Ты испугался, чернильная каракатица! Вряд ли это хорошая примета перед дорогой, но тебе все-таки сегодня придется отправиться в путь и найти эту самую землю, как бы ты ни хотел отвертеться. Иначе быть тебе дурачком до конца дней твоих». И, усевшись, я махнул рукой Болтуну. Из-за шума волн он не услышал бы меня.

Подняв косой парус, сшитый из растянутых и высушенных пузырей большой рыбы, Болтун правил лодкой, оставляя за спиной едва показавшуюся узкую солнечную щель на горизонте. Пройдя до окраины нашего Теплого Течения, остановился и бросил мне пустые мешки для воды.

— Набери, — крикнул он, не оборачиваясь, — дальше выскочек долго не будет.

Костяная трубка и нож из акульего зуба всегда со мной в кожаном мешке, на поясе, с тех пор, как я стал подолгу пропадать в океане. Нырнув и добравшись до первого попавшегося ствола, я обхватил его ногами и проткнул мясистое тело выскочки. Висел так, пока не набрал все мешки.

Видел, что дилижанс стоит надо мной темным пятном, ждет. И думал:

«Дома меня хватятся на рассвете. Но это ничего. Не в первый раз я ухожу один в океан. В следующий раз обо мне вспомнит мать, когда будет готовить ужин, и покачает головой, глядя из-под ладони на горизонт. И это тоже ничего. Я часто задерживался. Потом обо мне вспомнит отец. Утром. Сожмет в узкую полоску губы и будет долго осматривать океан. Но ничего не скажет... Они будут все эти дни ждать, и молчать, и избегать говорить обо мне. А на шестой день я вернусь...»

Пока Болтун управлялся с парусом и рулем, я ловил рыбу, растянувшись на округлом борту и опустив в воду леску из резаного китового уса с наживкой на костяном крючке.

Блики от воды слепили, клонило в сон, когда Болтун меня ткнул ногой в бок:

— Не спи, здесь глотка косяками ходит. Оттяпает руку, да и башкой не побрезгует.

Глотками мы называли акул-падальщиц. С голода они рвали все, что попадало им на глаза, могли отхватить полвесла, откусить лапы черепахам, которые часто поднимались на поверхность океана и дремали на солнышке...

Я отполз от края и зажмурился. Рыбка-мелочь выскочила из воды, обдав меня веером брызг. За ней открылся широкий зубастый ковш глотки. Хищник перехватил рыбу поперек и, мотнув мощным коротким телом, стал уходить. Его блестящая спина, серая с синевой, была прямо передо мной. Глотка лениво шла у поверхности, не обращая на нас никакого внимания.

Одна из моих лесок, закрепленных по другому борту, дрогнула и потянулась вниз. Быстро выбирая ее, я следил за блеснувшей в прохладной глубине рыбиной. Небольшая, две мои пятерни, но нам с Болтуном хватит, чтобы подкрепиться.

Полуденное солнце припекало все сильнее. Пот стекал по голой спине и груди. Глотнув сока выскочки из мешка, я опять застыл у своих лесок.

Болтун, заклинив руль в одном положении, дремал.

А я представлял, как он в полном одиночестве пересекает океан на своем корыте. Идя ночью по звездам, а днем по своим, только ему известным приметам. Лодка его отличалась от наших. Была тяжелой и внушительной. Он называл ее деревянной. Одно время и парус был у него странный. Но парус тот быстро истлел. И руль, который он иногда называл штурвалом, я увидел впервые на его дилижансе.

Вообще, Болтун был тип сам себе на уме. Болтливый и надоедливый, он вдруг замолкал, и тогда слова из него не выдавишь. Когда однажды я спросил, не возьмет ли он меня с собой, он неопределенно хмыкнул:

— Приключений захотелось?

— Хочу доплыть до края света и увидеть землю, — выпалил я.

Болтун скривился.

— Лучше бы ты сидел дома, малек! — протянул он. — Но это не мое дело. Ты платишь, я везу.

Однако денег у меня не было.

— Тогда ты мой должник. Работаешь на меня — едешь. — Идет! — согласился я...

В первый день вся моя работа свелась к ловле рыбы. Пару раз Болтун показал, как управляться с парусом и рулем. Потом он уснул.

И я, уставившись в синее небо с бегущими барашками облаков, лежал на дне неглубокой деревянной посудины.

Пока тоже не уснул.

Проснулся я от сильного толчка в бок. Океан языками волн лизал почерневшее, набрякшее бурей небо. Болтун крикнул, сворачивая парус:

— Хватит спать! Ветер крепчает. Если до ночи не доберемся до Острова, шторм накроет нас посреди океана. Дилижансу и мне буря не помеха. А вот тебя, если не надуешь себе мешок и не привяжешься, унесет в море с первым же порывом.

Сначала я не понял, что означает «надуть себе мешок», но к ногам плюхнулся истертый чулок рыбы-тюленя, и Болтун крикнул опять:

— Надувай и привязывай к себе, придурок!

До меня дошло, что это поплавок для меня.

Ветер становился сильнее. Дилижанс раскачивало так, что нас с Болтуном катало по его дну из стороны в сторону. Пару раз это корыто чуть не перевернулось, взобравшись на гребень самой высокой волны. Меня выкинуло в воду, вытолкнуло из нее с моим поплавком и поволокло на канате за пляшущей на бурунах лодкой. Вопли мои не были слышны в реве волн, и Болтун не сразу заметил, что я остался за бортом.

Но как увидел, то, стоя на коленях в лодке, стал подтягивать меня на канате. Подтащил и втянул к себе.

— Вот скажи, какая мне от тебя выгода? На первой же волне свалился в воду! — орал он мне в ухо.

А я молчал. Болтун был старше меня намного. Его лицо, заросшее черным с проседью волосом, с раскровавленной о весло губой сейчас казалось страшным.

— Испугался? — расхохотался вдруг он, но я не ответил ему. — Ну-ну, молчи-молчи, Молчун...

И с этого момента Болтун стал звать меня Молчуном. Я же был не против, все-таки это лучше, чем малек.

Буря начала стихать уже далеко после полуночи. В серых предрассветных сумерках ветер еще рвал волны. Клочья водорослей, поднятых со дна, наплывали из темноты. Но широкую лодку эта волна уже была не в силах перевернуть.

На рассвете Болтун хмуро сообщил, что нас сильно отнесло к северу и теперь придется долго наверстывать упущенное.

— Нам еще повезло, что ветер дует в спину. Не то сидеть бы тебе на веслах!..

Поставив парус и установив курс, Болтун некоторое время клевал носом на корме возле штурвала. Иногда встряхивался и оглядывался по сторонам. И опять клевал.

Потом приказал мне следить за рулем. Достал небольшую штуковину и постучал по ней ногтем.

— Следи за стрелкой на компа́се, вот за этой.

Вертлявая стрелка на этом самом компа́се плясала, как помешанная, когда Болтун стал крутить им из стороны в сторону.

— Вот так. Запомнил? Да... И рыбы налови... жрать хочется, — бормотал он уже, развалившись на дне лодки и засыпая.

Колесо было небольшим. Мне нравилось держаться за гладкие, приятные на ощупь ручки из потемневшего от времени дерева. Однажды Болтун разговорился и сказал, что его лодке много-много лет, что деревья, из которых она построена, росли на земле. Тогда было много земли. Гораздо больше, чем теперь.

— Значит, все-таки земля есть? — спросил я тогда.

— Лучше бы тебе ее не видеть, парень, — уклончиво ответил он.

Теперь, идя в лодке под лоскутным косым парусом, слыша скрип уключин, держась за штурвал, я казался себе страшно крутым парнем. Я веду дилижанс... Следующая остановка — Остров...

Леска по правому борту дрогнула, и летучая рыба, заглотившая с костяным крючком остатки вчерашней утренней поклевки, выскочила в воздух, перегнувшись от испуга гибким телом пополам. Потянув на себя леску, придерживая ее босой ногой, я перехватил трепещущую рыбину и бросил ее на дно дилижанса. Хорошая, толстая рыба. Мяса в ней с три моих кулака...

К вечеру Болтун очнулся от спячки и, посмотрев из-под руки на горизонт, заехал мне в ухо. Не сказав ни слова, он принялся крутить штурвал и сверяться с компасом. Увидев на дне улов (а у меня там уже валялось четыре средних рыбины), он подобрел и буркнул:

— Не все так плохо, не все, Молчун, и, может быть, я даже погорячился. Но давай ужинать, а то ночь скоро сядет нам на голову, и тогда рыбу придется жевать с костями.

Выпотрошив и разрезав на куски рыбу, я достал соль, завязанную в листья. Увидев, как я отложил рыбьи внутренности в сторону, Болтун кивнул:

— В этих водах всегда много акул, но, пока не пролито ни капли крови в воду, мы почти в безопасности...

Уже в темноте мы наскоро запили ужин теплым соком выскочки, пропахшим на жаре вонючей рыбьей кожей. Болтун приказал мне спать, а сам встал у штурвала.

— Спи, утром ты встанешь. Если больше ничего не произойдет, завтра будем на Острове...

Эти слова мне слышались уже сквозь сон. Еще некоторое время я видел в сумерках фигуру Болтуна над светившейся в ночи водой океана. Но вскоре и Болтун исчез. Снова был жаркий день. И снова я плыл к своей неведомой земле...

На рассвете Болтун меня растолкал:

— Следи, гад, чтобы стрелка ни-ни!.. И, повалившись рядом, захрапел.

Солнце только обозначилось над горизонтом. Ветер чуть надувал парус. И дилижанс продвигался медленно.

Я, сунув кусок рыбы в рот, жевал. Развернул листья водоросли с солью. Открыл рот и посолил в него щепотью. Хлебнул из бурдюка. Сморщился: вода стухла.

Становилось все светлее. Солнечные лучи уже играли на воде и слепили. Глазам было больно.

Но, разлепив их едва, я толкнул Болтуна:

— Смотри!

В той стороне, куда мы направлялись, там, где солнце село и сейчас было еще смутно и серо, виднелась лодка. Для меня все, что не растет на стебле и может плавать, не будучи ни рыбой, ни человеком, — все это называлось лодками. Но эта лодка очень отличалась от моей и от дилижанса Болтуна. Это было как две лодки, поставленные одна на другую, с основанием в два раза шире дилижанса и с огромным колесом, повисшим наполовину в небе, наполовину — в океане.

— Всего лишь Остров близко. От шагохода держись подальше! — крикнул Болтун.

До Острова я ни разу не добирался. Мне он представлялся скопищем выскочек и уймой людей. Однако на выскочку можно поставить только одну хижину, которую она сможет защищать от штормов и нападения акул. Как там могли существовать такие вещи, как казино, паб, где, говорил Болтун, всегда много народа, я даже не мог представить себе.

Шагоход вблизи оказался еще страшнее, чем издалека. Колесо с меня ростом дернулось и со скрежетом поползло в воду.

Дилижанс наш проходил мимо, словно крадучись, и, мне показалось, вздрогнул вместе со мной, когда шагоход ожил. А оттуда вдруг крикнули, и я тогда различил человека, сидевшего возле колеса:

— Эй, Болтун, старый плавучий саквояж, ставлю кварту вонючей зеленой бурды, что я раньше тебя буду на Острове!

Мой напарник зашевелился и закряхтел, опять выбираясь со дна дилижанса.

— Дино, акулий хрящ! Да где тебе угнаться на своем корыте за моим дилижансом! С попутным ветром... — Но тут его взгляд упал на поникший парус. — Но я всю ночь вел дилижанс, а вчера мы попали в шторм, и теперь я хочу отдохнуть.

И Болтун опять стал укладываться на дно дилижанса. А на шагоходе захохотали и закричали в ответ:

— Нет-нет! Я этого не вынесу, Болтун! Только не плачь! Я тебе привезу утиральник, и ты поплачешься у меня на плече!

— Заткнись, Дино, старая шагающая каракатица! — зло заорал Болтун. Он вскочил и принялся разворачивать парус. — Если есть ветер, тебе никогда не догнать меня, и ты знаешь это! Есть ли у меня ветер? Есть ли у меня ветер?.. Ха! У меня есть ветер!

Утренний бриз стал крепчать, парус надулся, и Болтун захохотал, подставляя лицо ветру. На шагоходе колесо завертелось с удвоенной силой. Теперь я видел, что ноги Дино, сидевшего на удобном сиденье с высокой спинкой и подлокотниками, крутят колесо так, что только мелькают коленки. И покачал головой:

— Далеко до Острова, Болтун? У того придурка ноги отсохнут — так крутиться!

Болтун лишь озабоченно переводил взгляд с паруса на шагоход, с шагохода на горизонт.

— До Острова рукой подать. Дино далеко не уходит на своем корыте. На первой же волне покрепче его посудину разнесет в щепки...

Дилижанс разгонялся медленно, раскачиваясь и скрипя. Я с ужасом смотрел, как шагоход, эта высоченная колымага, хлябая колесом и опасно качаясь бортами, несется рядом.

— Мы легко его обойдем! — крикнул мне Болтун. — Если только Большой Слюк не с ним.

В этот момент дилижанс медленно, но верно стал опережать шагоход. Дино со свирепым лицом что-то кричал нам. Потом вскочил и побежал внутрь грубо сколоченной хижины на борту шагохода и вытолкал оттуда верзилу. Тот сел на место Дино и принялся толкать колесо.

Больше колеса я не видел. Оно превратилось в мутное пятно из бьющейся по кругу воды.

— А! Все-таки Слюк с ним! Ты видел, а? Видел? А Дино что! Кишка тонка самому? — орал Болтун. — Садись на весло, Молчун! Быстро на весло! Мы сделаем их! Пока ветер на нашей стороне, у нас есть шанс!

Но ветер то надувал парус, то лишь шевелил его.

Сунув мне весло, Болтун сам тут же принялся грести. Бешено, рывками, оглядываясь на шагоход.

Весло деревянное, увесистое по сравнению с моими, костяными, легло в руку, будто я всю жизнь ходил на таких веслах.

Шагоход уже почти сравнялся с нами. Этот Большой Слюк словно сросся с колесом. Бешено оскалившись, наклонившись вперед, он не сводил с нас диких глаз. Коротышка Дино прыгал возле него и орал.

Я не заметил, как перед нами выросла большая шишка посреди океана. Шишка, облепленная хижинами, совсем не похожими на наши. А внезапно налетевший ветер вдруг погнал дилижанс с удвоенной силой к берегу, и Болтун дал знак не грести.

— Хороший ветер!.. Ну, подуй еще немного! — бормотал Болтун, щурясь на солнечные блики, прыгавшие по волнам. — Ну же, ветер, дуй!..

Шагоход стал отставать. Дино обрушился с кулаками на Большого Слюка.

А берег был все ближе. Ближе. Я с удивлением разглядывал дома, прилепленные к черной каменюге, выпершей со дна. Дома, собранные из того же старого, обветшавшего дерева, что и дилижанс Болтуна, и шагоход. Они были очень странные на вид, эти дома. Но казались крепкими, крепче, чем наши травяные хижины. Стояли они так часто, что стена одного дома была стеной следующего. И казалось, прямо на крыше нижних хибар — уже верхний ряд домов.

Ткнувшись в камень носом, дилижанс закачался на прибрежной волне. И Болтун, выбравшись, стал привязывать его канатом к огромному валуну. Было здесь множество лодок, лодчонок, кожаных, как моя, деревянных, как дилижанс, несуразных, как шагоход, который тоже уже причалил.

На камень из дилижанса я выбрался осторожно — если вся эта кочка с домами уйдет под воду, как выскочка, то мне за это влепят посильнее материнской затрещины. Долго стоял, ощущая твердь под босыми ногами, оглушенный тем, что эта самая твердь никуда не проваливалась, не колыхалась подо мной. Долго стоял, пока не услышал слова:

— Продай мне этого лягушонка, Болтун.

Я завертел головой, отыскивая лягушонка, плохо себе представляя, что это такое. Потом отыскал говорившего. Дино. Свесившись через перила своего шагохода, он смотрел на меня. Не обращая внимания на то, что я здесь, словно я колесо на его шагоходе, Дино продолжил:

— При том, что лягух, он хорошо держался на воздухе. Где ты его взял?

Болтун все еще молчал, возился со снастями, потом покосился на меня и усмехнулся — видимо, выглядел я совершенно дико. Болтун буркнул:

— Ты, кажется, забыл про должок, старая вонючая каракатица! Или зубы мне заговариваешь? И играешь ты нечестно. Зачем Слюка посадил на колесо? С тебя вдвойне причитается!

— Кого ты пытаешься надуть? Тебе лягух помогал, Болтун! — захохотал Дино.

Тут Большой Слюк сошел на берег. Шагоход поднялся из воды сразу на мою ладонь. Громила стоял впритык с нами. И я увидел, что он на две головы выше, чем я. Схватил вдруг меня под мышки, без усилия поднял в воздух и бросил на шагоход.

Я шлепнулся, но тут же вскочил и повернулся к Дино. В каком-то злобном отчаянии выхватил акулий зуб, готовый на все — даже всадить этот самый зуб в горло любому, кто прикоснется ко мне. Дино неуверенно рассмеялся:

— Ну-ну...

А сам косился на Слюка.

— Стоять всем, Дино! — раздался голос Болтуна. — Продырявлю, как свинью, если дернетесь, — добавил он, и я увидел, что он держит в руках гарпун на китовую акулу. И мне: — Уходи, парень, уходи! Зря я тебя сюда притащил... Стоя-я-ять, Слюк!

Он еще что-то говорил, а я уже развернулся и скользнул в воду. Услышал, как Дино заорал:

— Сеть, бросай сеть!

Я же стал уходить вниз. На спасительную глубину. Торопливо оглядываясь, рывками удаляясь. Но вскоре понял, что никто за мной не гонится. И завис в мглистой холодной глубине, вытянувшись напряженно, как леска, вглядываясь в зеленую толщу воды над головой. Наверху, возле Острова, темными пятнами виднелись днища лодок. Утреннее яркое солнце освещало пустынную поверхность океана. Медлительная черепаха рядом со мной поднималась наверх. Я ошалело рассматривал ее огромное желто-коричневое брюхо. Будто никогда раньше не видел.

Камень Остров, черным зубом выперший со дна океана, оказался лишь частью подводной каменной гряды, тянувшейся вдаль, сколько хватало взгляда. Колонии мидий и устриц усеивали впадины.

Я понял, что голоден, и стал отковыривать ножом эти мидии. Наелся. И почувствовал, что злость и растерянность отступают: самое страшное, что могло случиться, уже позади. Оставалось добыть мою лодку. А для этого нужно дождаться ночи...

Оставаться под водой я мог подолгу. Холодная глубина лежала подо мной. Вертлявая пестрая мелочь и большие важные рыбы плыли мимо. А я, разглядывая дно, удалялся от Острова. Но боялся совсем упускать его из виду. Места здесь мне были незнакомые. Это там, дома, я знал каждую выбоину, каждую кочку в нашей части океана — поэтому сразу возвращался назад, к Острову. Несколько раз поднимался на поверхность и болтался поплавком, высунув голову и согреваясь на солнце. Разглядывал издалека дома и людей, сновавших по крышам, видел дилижанс и успокаивался: значит, Болтун еще здесь и лодка моя тоже. И ждал.

Дождавшись темноты, я добрался до берега. Высунул голову и осмотрелся. Каменная гора светилась огоньками. Слышались шум и пьяные крики. Забравшись в дилижанс, я отвязал свою лодку. Стал искать компас и нашел его под лавкой.

С трудом держа лодку с веслами над головой, я отошел по воде от берега. Сел в лодку и поплыл. Огни стали быстро удаляться от меня. Холодный ночной ветер с океана гонял мурашки по телу. Но я радостно поднял весло и помахал удалявшейся от меня каменной кочке под названием Остров. Больше я сюда не вернусь...

До дома я добрался на десятый день. Проснувшись под утро и увидев в утренней розовой дымке плавающие на воде головки выскочек, я улыбнулся и сказал вслух:

— Я дома, океан.

В пути я привык разговаривать вслух, обращаясь к тому зверю, что ворочался подо мной и нес меня на своей спине. Мне казалось, что он понимает и отвечает мне...

Мать расплакалась, сказав, что уже отдала океану из моего тайника прозрачную мятую бутылку и рваный прозрачный мешок. Отец растроганно похлопывал по плечу и приговаривал:

— Ты вернулся, сынок. Значит, ты поймаешь еще свою самую большую рыбу.

Я лишь смеялся в ответ. И говорил матери, чтобы она не плакала, что я найду себе что-нибудь получше.

А назавтра опять ушел в океан. Запасшись соком выскочки и прихватив компас. Ведь если брать от Теплого Течения все время на заход солнца, пройти два дня и ночь, и еще полдня на небыстром ходу, и нырнуть... то там и будет земля.

Я готовил себя к тому, что слова Болтуна могут оказаться шуткой, злой насмешкой. Но не мог забыть их.

И когда к вечеру третьего дня увидел далеко впереди, на бескрайней пустынной глади океана, точку, которая по мере моего приближения росла, превращалась в темно-бурое, очень знакомое корыто, я сказал вслух:

— Да это же дилижанс! И провалиться мне на этом самом месте, если я не рад его видеть.

Пустой дилижанс качался на волне. Но канат уходил под воду, и я стал тихонько его потягивать. Канат дернулся и дал заметную слабину. Я принялся его сматывать на локоть, и вскоре показалась черная голова.

— Ха! Я так и знал! — воскликнул Болтун, отбрасывая мокрые волосы с лица и тряся головой, чтобы вылить воду из ушей. — Кто же еще может оторвать меня от работы? Это ты, бездельник!

Я рассмеялся и тут же принялся шарить, отыскивая, где компас. Вытащил из мешка на поясе и протянул Болтуну.

Он перевалился через борт, заливая лодку водой.

— Оставь себе. У меня уже есть другой, — важно сказал он. — Я видел, как ты тогда уходил. Так и думал, что ты вернешься за лодкой. Но нет ли у тебя чего-нибудь пожрать?

С утра на мои лески, перекинутые через борт, клюнули две годные рыбы. Разрезав их теперь на куски и присыпав крупной солью, пряно пахнувшей водяным листом, в которой она хранилась, мы поели.

— Здесь, под нами, небольшая земля. Совсем неглубоко, — рассказывал Болтун, жадно жуя, — а большие развалины лежат дальше. Но туда я не хожу. Меня хватает лишь добраться до дна, и уже нужно поворачивать назад...

Земля лежала передо мной. Выточенные не океаном линии дорог, затянутые илом и обросшие колониями устриц и мидий, оставленные кем-то каменные хижины, посаженные друг на друга много раз, — странные предметы, для которых мне не найти названий... Я шел по гладкой плите, растрескавшейся местами от разломов и времени. Видел Болтуна, тащившего на себе вязанку бутылок и мешков, собирающего все то, что попадалось на глаза и не рассыпалось от прикосновения.

Я тоже прихватывал мешки. Их здесь было множество, и им ничего не делалось от времени. А мать, налив немного воды в мешок, закрутив плотно, пузырьком, и, подставив его под солнце, поджигала рыбий жир для очага. И я впервые подумал: вот продаст Болтун все мешки, что тогда?..

Сел на гладкий выступ, которых было много — один над другим. И заплакал. Передо мной — земля. Но пора подниматься наверх.