Революция в химии уже произошла

Химическая энзимология и суперконденсаторы, аэропонные технологии, химия памяти, искусственный интеллект, теория устойчивости метаболизма – вот неполный перечень областей и тем, исследованиями в которых занимается гость нашей рубрики Сергей Дмитриевич Варфоломеев, член-корреспондент РАН, доктор химических наук, заведующий кафедрой химической энзимологии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН. Что в науке главное и почему наука – жестокая вещь? Как остановить нейродегенеративные заболевания и старение? Почему российские патенты вредны и какой будет электроника будущего? Об этом и многом другом с гостем рубрики беседует главный редактор журнала Любовь Николаевна Стрельникова.

Если бы вы выбирали профессию сегодня – снова пошли бы в науку, в химию?

Конечно! Ничего более интересного в жизни нет. Особенно сейчас, когда в химии, по сути, произошла революция. В 30-х годах прошлого века физики и химики описали соответствующими уравнениями практически все принципиальные задачи, будь то квантовая механика, квантовая химия многоэлектронных и многоатомных систем, молекулярная механика больших молекул. Но достижения эти были весьма ограниченными, потому что решить такие уравнения было невозможно. В те времена казалось, что они никогда не будут решены. Химическая кинетика, на которой построена вся моя научная жизнь, всегда базировалась на экспериментах и на довольно ограниченных методах моделирования. Как только вы приходите к несильно упрощенным описаниям реальных систем, то сталкиваетесь с нелинейными уравнениями – и тупик. Только такие люди, как Яков Борисович Зельдович, могли с помощью логарифмической линейки делать какие-то оценки.

Но если есть потребность и запрос, то всегда, рано или поздно, приходит решение. Так появились численные методы, и решения любых систем дифференциальных уравнений стали нам доступны. Потом появились компьютеры, методы квантово-химических расчетов… И вдруг оказалось, что я могу взять структуру любого белка, который есть в теле человека, и рассказать вам, как он работает. Кстати, сегодня в PDB (Protein Data Bank), банке данных трехмерных структур белков и нуклеиновых кислот, собрано около 150 тысяч структур, то есть почти все белки человека. Правда, пока одну задачу мы считаем два месяца на российском суперкомпьютере «Ломоносов». Но каждые десять лет производительность компьютеров увеличивается в тысячу раз. Так что через двадцать лет эти задачи будут решаться онлайн. Когда скорости вычислений превысят скорости развития реальных событий, исчезнет будущее.

Но ведь не все задачи можно формализовать, чтобы потом обсчитать на суперкомпьютере?

Конечно, пока не такое уж большое количество задач можно описать в виде математических уравнений или законов. Но вот это и есть наука, и в конце концов она позволяет это сделать. Как только вы сформулировали гидродинамическую задачу движения облаков, вы можете предсказать погоду. Как только вы сформулировали задачу изменения активности фермента с единичными заменами аминокислот, вы можете предсказать появление болезней. Это революция, потрясающая и удивительная. Я прежде думал, что главное – эксперимент, что только в эксперименте можно найти константы для модельных уравнений. А теперь, оказывается, тебе их и находить не надо – ты их просто вычисляешь для процессов, которые даже не можешь детектировать. Потом ты показываешь в реперных точках, что они стопроцентно соответствуют эксперименту и твоей теории. Наука становится цифровой.

Все эти формализации, на мой взгляд, грешат обилием вводимых поправочных коэффициентов, взятых из ниоткуда и без объяснений. Или подгонка – дело в науке обычное?

Так было всегда, но это эмпирический подход. А есть фундаментальный – ab initio, «от начала», когда в описании какого бы то ни было явления не должно быть никаких констант, кроме фундаментальных, типа постоянной Планка или константы Больцмана. Сегодня цифровая наука позволяет перейти от полуэмпирики к фундаментальности, и я с удовольствием в этом участвую.

На какой глобальный вопрос вы хотели бы получить ответ, используя мощь цифровой науки?

Я надеюсь, что в ближайшее время физики объяснят, что такое Большой взрыв и как все это произошло.

И что было до Большого взрыва...

Да, и это тоже. Все из ничего – красивая концепция. Образование вещества, звезд, планет, галактик, которые разлетаются из одной точки, – наверное, так все и было. Во всяком случае, это не противоречит наблюдаемым данным.

А может быть, эта концепция в конце концов окажется несостоятельной. Ведь истина рождается как ересь и умирает как заблуждение. Собственно, наука так и развивается.

Может быть. В моем университетском учебнике «Химическая энзимология» первую главу предваряет эпиграф из Рея Брэдбери, созвучный вашему взгляду: «История науки – это история идей, которые изменили мир, но которые были сначала осмеяны и отвергнуты».

Давайте с высот теоретической науки опустимся в повседневную жизнь. Суперконденсатор можете сделать для народа?

Можем. Мы начали активно заниматься этим пять лет назад, когда стало ясно, что графен можно использовать в качестве проводника, полупроводника и накопителя. У нас уже есть несколько решений. Мы сделали удивительный катод из производного углерода, обогащенного графеном, с эффективным связанным кислородом. А это важно, поскольку любая электрохимическая реакция сводится к взаимодействию металла с кислородом. Когда мы получили хорошие первичные результаты, я предложил РФФИ сделать кластерный проект, чтобы объединить усилия разных научных групп из разных институтов страны. РФФИ это поддержал. И сегодня я возглавляю проект РФФИ по теме «Новые материалы на основе 2D-наноразмерных структур для преобразователей, накопителей энергии и катализа». Он объединяет 17 научных групп из Москвы, Новосибирска, Ростова, из Уральского региона. В этом году мы заканчиваем работу, и могу сказать, что результаты получились отличные. На их основе можно сделать конденсатор, который обеспечит движение автомобиля на пятьсот километров.

Вот оно, торжество химии, которая наше все!

Не торопитесь радоваться. Действительно, выполнены исследования высочайшего уровня, для которых, правда, пришлось закупать реактивы за рубежом, задача решена. Казалось бы, бери и производи. Но здесь-то все и заканчивается, потому что в стране нет ацетонитрила, нет нужной и относительно простой фосфорорганики, нет подходящих компонентов электролитов. Задача становится унылой – чтобы сделать суперконденсатор, надо поднять целую индустрию, что не под силу никакому академическому сообществу. Это пример того, как малотоннажная химия, точнее, ее отсутствие, превращает «наше все» в ничто. Собственно, вся наша жизнь состоит из таких примеров. Такого класса задачи требуют централизованного внимания, государственной координации.

Вы правы, утрата малотоннажной химии – одна из самых болезненных потерь для отечественной химии. Я вспоминаю времена моей юности, когда я работала в науке. Какой невероятный ассортимент отечественных реактивов разной квалификации стоял у нас в лаборатории в шкафу и на полках! Никому и в страшном сне не могло привидеться, что исследователю придется покупать реактивы где-то за рубежом, ждать их месяцами. Кстати, тогда формализма и бюрократии точно было меньше, да и многие вопросы решались быстрее и проще. Согласны?

Многие вопросы, которые тогда решались легко, сегодня не решаются в принципе. Вот вам пример. Много лет я всерьез увлекался термофилами Камчатки. Первую экспедицию на Камчатку мы организовали в 1979 году. Мы рассчитывали найти в термофилах ферменты, которые будут активно работать в кипящей воде. Нашли, и потом каждый год раз или два обязательно ездили на Камчатку за образцами. Не составляло никакой проблемы и никакого труда организовать эти поездки. Я посылал девушку в бухгалтерию, она приносила портфельчик рублей, и единственная проблема была – купить билеты на самолет туда и обратно. И все. Там нас ожидал вертолет Института вулканологии РАН, чтобы забросить нас на вулкан Узон или в Долину гейзеров. Нам очень сильно помогал мой товарищ Геннадий Александрович Карпов, тогда он работал заместителем директора Института вулканологии. Все было как-то по-человечески и не было никаких проблем. А потом вдруг – раз! – и это стало практически невозможно. В 1991 году.

И тогда я придумал проводить раз в пять лет международную научную конференцию на Камчатке. К нам приезжали исследователи из разных стран. А по сути, собиралась всегда великолепная компания из 20–30 бродяг по миру, которые ищут нетривиальных микробов во всех горячих источниках, где бы они ни были. Плюс наша большая команда. Первую конференцию провели в 1995 году, последнюю – в 2010-м. Просто на Камчатке мы уже сделали все, что возможно.

|

|

Научные конференции – место встречи друзей. Камчатская международная конференция, которую организовывал Сергей Дмитриевич Варфоломеев (в центре), не исключение. Слева – Роалд Хоффман, лауреат Нобелевской премии по химии, справа – Джеймс Вайльд , директор Института биохимии и биофизики Техасского университета A&M (TAMU) |

Все сделали? Такое в науке бывает?

До наших экспедиций на Камчатку господствовал абсолютно нулевой уровень понимания, как молекула белка может быть устойчива при 120 градусах. Теперь, когда мы выполнили цикл работ на Камчатке, мы знаем ответ, знаем почему и как. Сегодня для каждого белка мы можем предсказать, при какой температуре он расплавится. Этих белков бесконечное количество, бесконечное разнообразие. Мы, например, открыли белки, которые переносят электроны и работают при 80–100 градусах. И кстати, ферменты, работающие в кипящей воде, сегодня добавляют в стиральные порошки, в те самые порошки с энзимами.

Но это как-то противоречит школьному курсу. Нас учили, что при температуре больше 60 градусов происходит денатурация белка.

Термофильные белки имеют повышенную структурную ионную защиту. Они сильно стабилизируются за счет дополнительных, классических кулоновых связей. Этими исследованиями в мире занимаются многие. Но понимаете, что мы сделали по большому счету? Мы открыли миру эту фантастическую зону Камчатки.

Микробиологический рай?

Да. И он удивительный, потому что в мире таких регионов больше нет. Там сошлось редкое разнообразие самых разных природных факторов – температуры, кислотности, химического состава. На месте потухшего три миллиона лет назад вулкана Узон образовалась гигантская чаша диаметром 29 километров – кальдера. Сейчас это поле термальных источников, в каждом из которых – свой живой мир, потому что условия разные: в одном много мышьяка, в другом – золота, в третьем рН три, а в четвертом рН тринадцать. Кстати, фильм «Земля Санникова» снимали именно там, в 15 километрах от Долины гейзеров. Так вот, наши коллеги со всего мира приезжали на мои конференции только ради того, чтобы начерпать камчатской грязи и увезти с собой для исследования.

|

|

На международные научные конференции на Камчатке приезжали исследователи со всего мира, чтобы начерпать камчатской грязи и увезти с собой для исследования |

Откуда у вас такая любовь к химии?

Может, все дело в том, что я родился в военной части химзащиты, неподалеку от города Кургана? Шучу. Мой отец был офицером в химвойсках, а мама была доктором, так что химия всегда была рядом со мной с самого моего рождения. Дмитрий Федорович Варфоломеев, мой отец, – совершенно выдающийся человек. Когда началась война, он, как студент Ленинградской Техноложки, был на практике в Шиханах, где делали химическое оружие. Прямо там его взяли в армию. Химоружие тогда было одним из главных факторов сдерживания, и нужно было обеспечить его производство. Ведь никто не знал, применят ли немцы химическое оружие, как они это сделали во время Первой мировой войны, или нет. Отец рассказывал, что в трехстах километрах от линии фронта с нашей стороны стояли цистерны с отравляющими веществами – ипритом, синильной кислотой и другими.

После войны он закончил Уральский политехнический институт и по распределению попал в Уфу, где прожил яркую жизнь, создав несколько нефтеперерабатывающих заводов. И на всех этих заводах он поработал какое-то время директором. У него была железная нервная система. В его ведении было установки, каждая из которых перерабатывала 6 миллионов тонн нефти в год. А вокруг этих установок – еще 150 разных производств. Конечно, на них постоянно что-то случалось. И конечно, сразу звонили папе. У меня перед глазами картина: звонок в три часа ночи, он берет трубку, что-то говорит, говорит, кладет трубку и тут же засыпает.

В этом году исполнилось сто лет со дня его рождения. В Уфе была организована специальная конференция в его честь. И доска мемориальная висит на доме, в котором мы жили. А я потом участвовал в программе уничтожения химического оружия. Мы сделали много ферментов, которые разлагают зарин, зоман, Ви-Экс (VX). Надеюсь к Новому году выйдет наша с Аленой Ефременко книжка «Фосфорорганические нейротоксины».

Красивая семейная история: папа создавал химическое оружие, сын уничтожал… А в какой школе вы учились?

Школа у меня была замечательная, 61-я школа в Уфе. В 1961 году только ввели одиннадцатилетку, и многие не пошли в 11-й класс, а ограничились десятью. В итоге из трех десятых набрался только один 11-й класс. Этот последний год в школе мы не столько учились, сколько работали рабочими на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах. Мы работали по сменам. Я помню установки, аппараты. У меня даже есть разряд, третий или пятый, оператора-прибориста нефтехимических производств. Это было здорово! Учился легко, уроки никогда не делал. У нас был потрясающий учитель химии – Факия Малиховна Бахтизина. Она сама так была увлечена химией, так захватывающе рассказывала о ней, что у нас просто не было шансов не заразиться. Вообще, будущую профессию человека во многом определяет учитель.

Многие из вашего выпуска выбрали химию?

Химию выбрали почти все и дружными рядами пошли в уфимской нефтяной институт. Это же от дома триста метров, и проблем с работой не будет, потому что регион нефтяной. И не прогадали. Я один поехал в Москву поступать в университет. И тоже не прогадал.

Поступили в МГУ легко?

В тот год конкурс на Химический факультет был запредельный – 28 человек на место. Почему? Во-первых, слились десятиклассники и одиннадцатиклассники. Во-вторых, государство в лице Хрущева решило, что нам надо брать в университет и институты производственников. В результате у нас на курсе школьников было всего 20%. Тогда, чтобы пройти, надо было набрать 50 баллов: 5 оценок из аттестата и 5 оценок за экзамены в университет. Понятно, что все они должны были быть пятерками. И моя золотая медаль не имела никакого значения. Это был просто один дополнительный балл.

И вот тут-то мне помогло мое серьезное увлечение спортом. В то время я входил, наравне со студентами, в состав молодежной сборной Башкирии по легкой атлетике и уже в 9–11 классах ездил на соревнования по всей стране. А на Химфаке в то время был очень сильный спортсовет. Володя Шевельков, Алеша Толмачев – их все знали и уважали. А они присматривали среди абитуриентов спортивных ребят, поддерживали их на экзаменах и следили за продвижением. Так что на химфак я поступил в значительной степени как спортсмен. Кстати, ничего плохого в этом нет. Способность бороться, идти до конца, к финишу, – это ведь как в спорте. Если человек получил такую закалку с детства, занимаясь спортом, то и в науке у него получится. Очень жаль, что нынешнее студенчество так не увлечено спортом, как мы в свое время.

Учиться было сложно?

Нет, в университете я учился легко, экзамены по большей части сдавал досрочно. Это была такая своего рода игра – народ только идет сдавать экзамены, а я уже отправляюсь на каникулы.

Видимо, дала о себе знать спортивная закалка – прийти к финишу первым. А как вы выбирали специальность?

Сначала я пошел на кафедру природных соединений. А потом на дне открытых дверей мне попался на глаза совершенно выдающийся профессор Березин Илья Васильевич. Его обожали все ученики. Он был великой личностью. Когда студенты спрашивают, как выбрать специальность, кафедру, я говорю, что прежде всего надо выбрать себе руководителя и учителя. Науку вы освоите любую, но учитель будет определять в вашей судьбе многое. В Березине я увидел своего учителя и выбрал его кафедру – кафедру химической кинетики, где он заведовал лабораторией. И это был отличный выбор, потому что ни один химический процесс, природный или нет, невозможно описать без химической кинетики. Институт химической физики питался выпускниками этой кафедры. Создание химической кинетики сложных химических процессов – это величайшее достижение современной науки.

Можно сказать, что вашим учителем был и Николай Николаевич Семенов, единственный лауреат Нобелевской премии по химии в России. Ведь тогда именно он заведовал кафедрой химической кинетики.

Мой прадед в науке – Николай Николаевич Семенов, мой дед – Николай Маркович Эмануэль, а отец – Илья Васильевич Березин. Все – великолепные исследователи и блестящие профессора. На кафедре Семенов бывал редко, но пару лекций он нам прочитал. Помню, пришел я на лекцию, ожидая, что сейчас Семенов расскажет, как бомбу делали, это было бы логично. А он рассказал о двух типах мутагенеза – химическом и радиационном. И в этой непредсказуемости – суть Семеновской школы. Ведь чем она хороша? Своими подходами к исследовательской деятельности. Что надо делать с молодыми учеными и аспирантами? Семенов говорил, что их, как щенков, надо бросать в воду. Выплывет – все в порядке. Не выплывет – извини. Собственно, так с нами, с молодыми, Березин и поступал. Второй подход касался сути научной работы. Семенов говорил нам: «Я не могу понять, как может человек, занимающийся научной работой, всю свою жизнь решать одну и ту же задачу. После диплома надо кардинально менять тему диссертационной работы. После кандидатской надо менять тему докторской… Тогда у вас будет интерес, кругозор, много новых полезных знаний, которые дадут новые идеи».

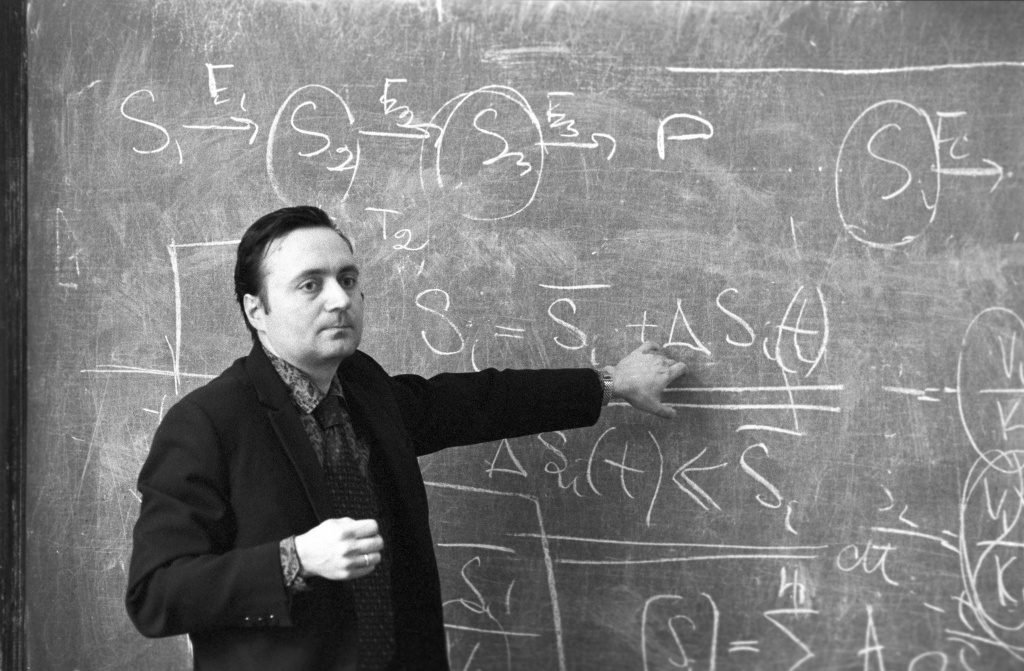

|

|

Учитель и ученик: декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой химической энзимологии, член-корреспондент РАН Илья Васильевич Березин и кандидат химических наук Сергей Дмитриевич Варфоломеев, 1976 г.

Фото: Олег Иванов, МИА «Россия Сегодня»

|

Это старая школа, и он не одинок в своем подходе. Наталья Петровна Бехтерева, между прочим, абсолютный в этом смысле аналог. Она задавалась каким-то вопросом, находила ответ, переворачивала страницу и закрывала эту книгу, чтобы начать с чистого листа. И бралась за совершенно другую задачу в рамках своей дисциплины, конечно.

Это очень правильный и плодотворный подход. Во-первых, вы можете использовать старые методы для решения принципиально новых задач. Во-вторых, у вас появляется интерес, потому что вы сталкиваетесь с чем-то другим, порой совершенно новым. А без интереса науку не сделаешь. Ну сколько можно, в самом деле, заниматься нуклеофильным замещением в рядах алифатических и ароматических кислот? Многие исследователи этим занимаются, и занимаются с удовольствием. Но у них нет чувства нового и понимания нового.

Ваши кандидатская и докторская – иллюстрации такого подхода?

Для кандидатской диссертации я придумал светочувствительный фермент и научился регулировать его активность светом. Моя первая статья в «Докладах Академии наук» как раз была про моделирование зрения. Мы сделали абсолютно искусственную систему: фермент химотрипсин и коричная кислота вместо ретиналя. Она стала основой принципиально новой фотографии. Эта фотография была сделана, вышло много статей, много патентов. Но очень скоро цифровые технологии похоронили аналоговую фотографию.

Моя докторская была посвящена открытию нового явления – биоэлектрокатализа. Мы открыли, что белок на границе раздела фаз с ионной и электронной проводимостью способен принимать электроны, окисляться, восстанавливаться за счет чисто электрохимической реакции. Это редокс-белки, которые могут работать в электрохимии. Берете углерод, покрываете его слоем фермента гидрогеназы, получаете электрод, который на порядки эффективнее платинового электрода в реакциях окисления водорода. Берете другой электрод, где кислород работает, и эти два электрода создают электрическую цепь. Потом на этой основе были сделаны классные топливные элементы, биосенсоры, ведь химия биосенсоров – как раз сопряжение электрических и ферментных явлений. Большая история получилась.

Но ведь это совершенно необычное явление, это открытие! Вы зарегистрировали его соответствующим образом?

Электрохимики до сих пор переживают, что белки так повели себя на границе раздела фаз, что фермент начал окисляться. Казалось, этого не может быть, это не вытекает из предыдущего знания, но именно поэтому и классифицируется как открытие. Нашему открытию был присвоен номер 304.

Если учесть, что за сорок лет существования реестра открытий в СССР в нем собралось около тысячи открытий, то ваш результат выдающийся. Какую-нибудь государственную награду за это получили?

В 1974 году мы получили премию Ленинского комсомола за фоторегулируемые ферментные реакции, а в 1984 году – Государственную премию СССР за химические основы биологического катализа.

А какой поворот в тематике случился после защиты докторской?

Мы занялись природой наркомании. Ведь в ее основе – химия ферментов, химия белка. У нас работала великолепная команда. По результатам исследований мы вместе с С.В. Зайцевым и К.Н. Ярыгиным написали книгу «Наркомания. Нейропептид-морфиновые рецепторы», которую издал университет. Это была первая книга, которая описала механизмы наркомании на биохимическом уровне.

К тому времени я уже был завотделом биокинетики на кафедре химической энзимологии, которую создал Березин. Мы занимались ферментами синтеза простагландинов. А потом, в 1987 году, Илья Васильевич ушел из жизни, и коллектив кафедры избрал меня заведующим кафедрой химической энзимологии, которой я руковожу с тех пор.

Знаменитая кафедра, многие известные в науке люди – ее выпускники.

Да, кафедра выдающаяся. Сегодня на кафедре работают пять членов академии наук. Все директора всех институтов Академии наук, где есть сочетание слов «химия» и «био», – мои бывшие студенты. Академик Саша Габибов, заместитель директора по научной работе Института биоорганической химии РАН, президент Российского общества биохимиков и молекулярных биологов; член-корреспондент Сергей Бачурин, директор Института физиологически активных веществ РАН; член-корреспондент Володя Попов, директор Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (бывшего Института биохимии); Илья Курочкин, директор Института биохимической физики имени Н.М.Эмануэля РАН.

Во всех ведущих центрах мира на высоких позициях работают наши бывшие студенты. Помню, в 2000 году приезжаю в Хьюстон, там гигантский биотехнологический центр. Объявляют мою лекцию, и на нее приходят двадцать моих бывших студентов. Потом мы вместе пьем пиво и с песнями едем в аэропорт.

Вы всю жизнь так или иначе занимаетесь химической энзимологией. В области природного биокатализа как явления осталось ли что-то неизведанное? Или вы знаете все?

Понимаете, какая штука. Принцип биокатализа понятен, но деталей, конечно, бесконечное количество, и каждый конкретный случай – это порой большие и сложные исследования. В последнее время я сделал несколько работ по теории устойчивости метаболизма. Мутации в генах приводят к заменам в аминокислотной последовательности ферментов. В результате может измениться их каталитическая активность, стабильность, адресность. А это уже предрасположенность к разным заболеваниям. Скажем, снижение активности холинэстеразы неизбежно приведет к закупорке сосудов. Здесь много чего интересного и неизвестного. Ферментов много, и каждый из них нуждается в отдельном рассмотрении, причем от генома – к белку.

Приведу пример. В мозгах есть фермент N-ацетиласпартат гидролаза, который гидролизует N-ацетиласпарагиновую кислоту. В 30-х годах прошлого века американский невропатолог и патологоанатом Миртель Канаван открыла наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга. Впоследствии его стали называть болезнь Канаван. Люди, страдающие этим заболеванием, умирали в младенчестве и детском возрасте. Механизм болезни удалось выяснить только теперь, когда появилась возможность заглянуть в мозг больного с помощью томографа. Эти исследования выполнили не только мы. Оказалось, что у больных уровень N-ацетиласпарагиновой кислоты в пять раз выше, чем в норме. Избыток этого вещества говорит о том, что фермент, который это веществе гидролизует, не работает. В чем проблема? Проблема в том, что в белке фермента есть четыре аминокислотные замены, которые уменьшают каталитическую активность фермента. Они идентифицированы с помощью суперкомпьютера. Все эти важные выводы и новое знание – исключительно продукт компьютерного вычисления.

Четыре года назад вы ушли с поста директора Института биохимической физики и остались его научным руководителем. Стало легче? Появилось больше времени для исследований и размышлений? Никаких новых скачков?

|

|

Искатель приключений – на воде, на суше и в науке... |

Ну почему же. Вот уже месяцев шесть, как я директор нового института – Института физико-химических основ функционирования сетей нейронов и искусственного интеллекта МГУ имени Ломоносова. Я с таким громадным удовольствием сейчас работаюв этой области! Каждый день приносит какое-то новое фантастическое решение, которое прежде никогда бы и в голову не пришло, если бы не было объединения столь разных научных и творческих сил под одной крышей. Директорство всегда дает новые возможности.

Ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий, совершенно выдающийся человек, год назад создал при университете пять новых исследовательских институтов. Сделал это для того, чтобы насытить идеями новую технологическую долину, которую он строит при университете. Вы же видели эту гигантскую территорию, где построены библиотека МГУ, Шуваловский корпус, Ломоносовский корпус. Она сопоставима, если не больше, с исторической территорией нашего университета. Надо быть только Садовничим, чтобы так прирастить университет.

Виктор Антонович – настоящий император, пекущийся о приращении земель к своей империи.

Да, император. Я иногда с ним встречаюсь, рассказываю о своих исследованиях и успехах. В частности, недавно я рассказал ему о наших работах в области спектроскопии мозговых процессов. Химия и кинетика здесь принципиальны. Сегодня в мозге можно увидеть многое, современное оборудование позволяет. Например, у вас возбуждается зрительная кора, когда вы на что-то смотрите. Это автоматически в течение одной секунды ведет к расширению микрососудов. Увеличивается кровоснабжение возбужденной части мозга, появляется сигнал BOLD – Blood Oxygen Level Dependent. C помощью контроля этого фактора мы следим за зонами возбуждения. Вот на десятой секунде BOLD-сигнал исчез. В это время уже возникают двухсекундные химические процессы, гидролиз N-ацетиласпарагиновой кислоты. В мозге ее 5 миллимоль, гигантское количество. Она гидролизуется с образованием уксусной и аспарагиновой кислот. Обе эти кислоты участвуют в дальнейших биохимических процессах. Эта химия хорошо видна в ЯМР-спектрах, и это все промоделировано. Нужно просто лечь в томограф, обычно это делаю я – экспериментирую на себе. Сейчас мы публикуем подряд несколько статей, которые все это описывают.

Когда я рассказал об этом Виктору Антоновичу, появилась идея создать соответствующий исследовательский институт МГУ. Сейчас я этим и занимаюсь. Правда, еще довольно много разных формальных вещей, которые надо преодолеть. Но не в первый раз, преодолеем.

У вас будут работать штатные сотрудники МГУ с разных факультетов и кафедр? Ведь у вашего института нет своего здания, как я понимаю. Это такой распределенный открытый институт под крышей МГУ?

Я привлекаю людей, что называется, со всей округи. В университете мы собрали исследователей, специалистов в этой области. А кроме того, у нас есть очень сильные партнеры, например – академик Чучалин. Его команда с нашей помощью сделала очень хорошую работу – научилась "продувать" мозги человека смесью гелия с кислородом. Старческие болезни, инсультные явления большей частью связаны с тем, что закупориваются не магистральные сосуды, которые смотрят с помощью УЗИ, а микрокапилляры, которые закупориваются водой и белками. В старости работы сердечной мышцы уже недостаточно, чтобы эти капилляры прокачать. Александр Григорьевич Чучалин с выдающимся инженером Александром Андреевичем Паниным сделали технологию, которую они называют гелиокс. Это – дыхание смесью гелия и кислорода. Если смесь еще и подогреть, то это хорошая промывка всех микрососудов во всех органах и тканях, в том числе и в мозге. Они уже пролечили две с половиной тысячи пациентов. Берете маску, надеваете и десять минут дышите. Моя жена сказала, что так легко стало дышать, что после процедуры она буквально вспорхнула на третий этаж.

Закупорка капилляров – дело механическое. А какая здесь химия?

Химия здесь очень простая. Закупорка сосудов ведет к тому, что происходит переключение метаболизма – с аэробного, связанного с кислородом, с митохондриями, с молекулами АТФ, на анаэробный, а это много молочной кислоты и мало АТФ. Молочная кислота закисляет клетки, активность ферментов падает, ведь большая часть ферментов работает при нейтральном рН. При снижении рН на одну единичку активность ферментов падает в десять раз. Ферменты теряют метаболическую активность, последствия этих нежелательных процессов накапливаются, и нейроны отмирают. В 70–80 лет работает только четверть нейронов. И на этих с трудом выживающих нейронах начинают идти дегенеративные процессы. В частности, процесс образования амилоидных бляшек.

Если нам удастся эту программу довести до конца, то начнем омолаживать людей. Мы собираемся совместить томограф со спектрометром и этой дыхательной установкой «Гелиокс», чтобы следить за процессом онлайн. Я уверен, что это очень хорошая профилактика нейродегенеративных заболеваний и совершенно потрясающая область исследований.

Так что исследователи высокого класса в моем институте есть, хуже с оборудованием. Вот сейчас мне нужно найти деньги, чтобы купить томограф на семь тесла. Он стоит пятнадцать миллионов евро. Ищу спонсоров.

Исследование химии памяти тоже входит в число задач вашего института?

Да, и она довольно проста. Весь наш мозг представляет собой мощную нейросеть – 109 нейронов. Каждый нейрон образует от ста до тысячи контактов с другими клетками. Это сеть, которая обеспечивает запись, хранение, активацию и считывание информации. Главное элементарное звено здесь – синапс, область пересечения. Существует пять-шесть типов синапсов, разных по химической природе. Но главный – ацетилхолиновый синапс. За всю жизни человек запоминает 109 бит информации. А объема синапсов в мозге достаточно, чтобы обеспечить 1010 бит нашей памяти. Сейчас мы опубликовали несколько статей по протонному механизму записи информации. Мы полностью смоделировали действие синапса.

А что стоит за словами «искусственный интеллект» в названии вашего института?

Стоит цифровой двойник мозга человека, который мы сейчас будем делать. Постараемся учесть все индивидуальные особенности личности, которые нам будут доступны.

Создадите искусственный интеллект с элементами личности, чтобы он заменил человека? А что люди будут делать?

Обязательно что-то придумают. Социальные условия все время меняются, и непрерывно происходит смена интересов, отмирание и рождение новых профессий. Искусственный интеллект – это оперирование информацией. А оперирование качественной информацией ведет к изменению материального обеспечения в первую очередь. Исчезнет значительная доля профессий в сфере материального производства, в сельском хозяйстве. Появятся, например, технологии аэропонного культивирования растений. Мы, кстати, занимаемся разработкой таких технологий.

Вообще, объективно в мире есть только две проблемы – энергия и время. Всякая экономия сводится к экономии времени, писал Карл Маркс. Искусственный интеллект позволит повысить производительность труда и высвободить время. А экономика и повседневная жизнь будут определяться только энергетическими источниками. Появится совсем другая экономика, базирующаяся на совершенно другой энергетике. Если у вас есть хороший источник энергии, вы всегда найдете формы ее трансформации, например, в питание, в погоду, в свежий воздух, чистую воду…

Хороший источник энергии – это Солнце?

Николай Николаевич Семенович был глубочайшим идеологом использования энергии Солнца. У него был научный совет Академии наук СССР «Изыскание новых путей использования солнечной энергии», и в этом совете я был самым молодым кандидатом наук. Именно Семенов заразил нас этой идеей. Я уверен, что солнечной энергии хватит на все нужды человечества с избытком.

Но хватит ли материальных ресурсов на изготовление устройств для трансформации солнечной энергии в электричество? Ведь природные запасы элементов, из которых делают те же полупроводниковые гетероструктуры для солнечных батарей и элементы для смартфонов, ограниченны, Земля – это объект с конечными размерами.

Вся электроника будущего будет построена на кремнии и углероде. Просто сейчас нет такой задачи. А когда она возникнет, то все произойдет быстро. Химия углерода – это потрясающая область.

Когда вы приезжаете на конференцию в любую точку мира и вас все узнают – это успех?

Понимаете, я сейчас отказываюсь от 95% приглашений, которые приходят каждый день, выступить с докладом на конференции. Категорически нет на это времени. Последний пленарный доклад я делал на конференции в Париже, посвященной 100-летию ИЮПАК. Я был единственным приглашенным докладчиком из России. И меня это сильно огорчило.

Участие в разного рода советах, редколлегиях не добавляют вам чувства собственной значимости?

Я стараюсь этого избегать. У меня в университете есть ваковский совет – и достаточно. Я даже стараюсь не участвовать в рецензировании статей, отбиваюсь как могу. Это большая работа, надо прочесть, разобраться, понять… А у меня много своих интереснейших исследовательских задач, которые требуют моего времени, и они – безусловный приоритет.

У вас есть конкуренты в науке?

Конкуренция в науке была, есть и будет. Но часто бывает недобросовестная конкуренция. Случается, рецензент-конкурент заворачивает нашу статью. Но вообще-то потом мы обычно побеждаем.

А если рецензент воспользуется вашей методикой, быстренько сделает свой эксперимент и опубликует первым?

У меня нет паранойи – пусть пользуется.

То есть к интеллектуальной собственности вы относитесь спокойно? У вас ведь около 60 патентов. Зачем же вы патентуете? Роялти получаете?

Продали в момент выживания пару международных патентов, получили мелкие деньги. Но я вообще-то выступаю против патентования и часто говорю на бюро нашего отделения в РАН, что совершенно бессмысленно тратить государственные деньги на производство российских патентов. Вы в патенте раскрываете суть в расчете на то, что кто-то этот патент у вас купит. Однако в России это не принято, единичные случаи. Хорошо если из десяти тысяч патентов сотня где-то как-то начала работать. Но ваши раскрытые данные становятся общедоступными, чем с удовольствием пользуются китайцы. Это дело надо было давно прикрыть и публиковать только международные патенты, хотя они и дороже. Но у нас ведь начальство понять этого не может. У нас один из критериев успешности научной организации – количество патентов.

Патенты – это побочный продукт научной деятельности. И некоторые наши патенты мне очень нравятся. Вот, например: мы сделали выдающийся антипирен, вещество, которое делает древесину негорючей. Таких веществ известно не так много. Но в данном случае прелесть в том, что это вещество получают из отходов переработки древесины. Берете лигнин, окисляете, модифицируете – и вот вам антипирен. Обрабатываем поверхность изделия из дерева или пластика – и они не горят. Сейчас государство пытается сделать соответствующую государственную научно-техническую программу. А мы с Татнефтью даже сделали небольшой завод по производству этого антипирена.

Да, уроки Семенова вы, похоже, отлично выучили. Биокатализ и нейрохимия, камчатские термофилы и антипиреновый завод, суперконденсаторы для электромобилей, искусственный интеллект, теория устойчивости метаболизма…

Просто у меня есть отличная база – современная химическая кинетика от эксперимента до суперкомпьютера, а все остальное – производные, и этих производных много.

Любите преподавать? Учить молодежь?

Мне нравится преподавать, хотя сегодня это сложно. Много нового, а я еще не со всеми старыми задачками разобрался. Между прочим, полное профессорское преподавание – это очень тяжелая работа. Я вспоминаю Олеся Михайловича Полторака, он читал потрясающие лекции по физической химии. Но он два дня к лекциям готовился, один день читал и потом один день отдыхал. Помнится, я читал общий курс биохимии для всего химического факультета, и я больше ничем другим уже заниматься не мог. Полтора года я его готовил, потом несколько лет читал. А наука – жестокая вещь. Ты должен заниматься ею непрерывно. Если ты на год-два-три выскочил из ее объятий, то уже отстанешь навсегда.

|

|

Сергей Дмитриевич Варфоломеев, молодой кандидат наук и молодой преподаватель химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 1976 г.

Фото: Олег Иванов, МИА «Россия Сегодня»

|

Что движет вами в науке?

Исключительно интерес. Ощущение, что ты вдруг что-то понял, а никто еще об этом даже не начинал думать – это хорошее, бодрящее чувство. Главное – не бояться браться за новые сложные задачи. Собственно, этому и учил нас Николай Николаевич Семенов. Когда мы занялись нейронными сетями, казалось, что с этим невозможно будет разобраться. Однако на деле оказалось, что химия мозговых процессов примитивна! Как атомная бомба. Природа любит простые и красивые решения.