Жизнь на суше: расцвет, кризис, возрождение

Выход жизни на сушу — событие, настолько сильно растянутое во времени, что его просто невозможно рассматривать как четкий порог. Более того, сама постановка вопроса о выходе на сушу на самом деле спорна. Утверждение «море — колыбель жизни» вовсе не такое само собой разумеющееся, как может показаться.

Например, в последние годы стала популярной гипотеза, согласно которой жизнь возникла не в океане, а в мелких наземных водоемах («Proceedings of the National Academy of Sciences USA», 2012, 109, 14, E821—E830, doi: 10.1073/pnas.1117774109). В пользу этой гипотезы есть несколько биохимических доводов, самый простой и наглядный из которых следующий. Известно, что в цитоплазме всех живых клеток ионов калия K+

гораздо больше, чем ионов натрия Na+. Между тем бросается в глаза, что почти во всех природных водоемах соотношение концентраций этих ионов в точности обратное. В морской воде в 40 раз больше натрия, чем калия, а в живой клетке, наоборот, калия в 10—20 раз больше. Внутриклеточный избыток калия важен для работы многих ферментов, и в том числе для системы синтеза белка. Причем анализ генных последовательностей показывает, что эти калий-зависимые ферменты — очень древние; скорее всего, они были уже у общего предка всех современных живых организмов. Значит, первые клетки жили в среде, где калия было намного больше, чем натрия. Океан такой средой быть не мог. Гораздо вероятнее, что это были горячие источники на суше, вода в которых как раз может иметь подходящий химический состав.

Например, в последние годы стала популярной гипотеза, согласно которой жизнь возникла не в океане, а в мелких наземных водоемах («Proceedings of the National Academy of Sciences USA», 2012, 109, 14, E821—E830, doi: 10.1073/pnas.1117774109). В пользу этой гипотезы есть несколько биохимических доводов, самый простой и наглядный из которых следующий. Известно, что в цитоплазме всех живых клеток ионов калия K+

гораздо больше, чем ионов натрия Na+. Между тем бросается в глаза, что почти во всех природных водоемах соотношение концентраций этих ионов в точности обратное. В морской воде в 40 раз больше натрия, чем калия, а в живой клетке, наоборот, калия в 10—20 раз больше. Внутриклеточный избыток калия важен для работы многих ферментов, и в том числе для системы синтеза белка. Причем анализ генных последовательностей показывает, что эти калий-зависимые ферменты — очень древние; скорее всего, они были уже у общего предка всех современных живых организмов. Значит, первые клетки жили в среде, где калия было намного больше, чем натрия. Океан такой средой быть не мог. Гораздо вероятнее, что это были горячие источники на суше, вода в которых как раз может иметь подходящий химический состав.

Но даже если живые клетки возникли на суше, после этого они довольно быстро заселили море. По большинству параметров морская среда намного комфортнее наземной: в ней всегда хватает воды и в нее почти не проникают опасные для клеток ультрафиолетовые лучи. Сейчас ультрафиолетовый компонент солнечного света экранируется слоем атмосферы, обогащенным озоном, который постоянно образуется в небольшом количестве из атмосферного кислорода. До кислородной революции на Земле не было никакого озонового слоя, поэтому защищать клетки от ультрафиолетовых лучей могла только вода. Получается, что океан был не колыбелью жизни, а ее убежищем на первые несколько миллиардов лет эволюции.

Первые признаки жизни на суше относятся еще к раннему докембрию («Biological Soil Crusts: An Organizing Principle in Drylands», 2016, Part II, 226, 37—54, doi: 10.1007/978-3-319-30214-0_3). В основном это палеопочвы, обогащенные «легким» изотопом углерода 12C, — именно это обогащение отличает биогенный углерод, прошедший по биохимическим путям живых клеток, от абиогенного (см. «Химию и жизнь», 2016, 8, 28—30). Первые такие палеопочвы имеют возраст примерно 2,7 миллиарда лет, однако не исключено, что они существовали и раньше. Это — архейская эпоха, когда на Земле жили только прокариоты. Зная, насколько огромны экологические возможности прокариот, нетрудно допустить, что кто-то из них прижился и в таком негостеприимном месте, как архейская суша.

Первое прямое свидетельство наземной жизни — остатки нитчатых синезеленых водорослей в ископаемой пещере возрастом 1,2 миллиарда лет («Science», 1994, 263, 5146, 494—498, doi: 10.1126/science.263.5146.494). Этот момент времени относится к эпохе «скучного миллиарда лет», когда синезеленые водоросли, они же цианобактерии, уже не только были многочисленны, но и мало чем отличались от современных (см. «Химию и жизнь», 2016, 9. 28—32). А о современных синезеленых водорослях известно, что они часто живут вне воды, например на почве или на скалах. Так что никаких серьезных причин сомневаться в этой находке нет.

Несколько позже — 1,0 миллиарда лет назад — появляются остатки наземных водорослей, предположительно относящихся уже к эукариотам («Nature», 2011, 473, 7348, 505—509, doi: 10.1038/nature09943). Они образуют пластинчатые колонии, а также цисты, то есть покоящиеся стадии с толстой сложно структурированной клеточной стенкой. Тут надо сказать, что проникновение эукариотных водорослей в наземную среду — опять же не такая уж и редкость. Например, современная зеленая водоросль трентеполия не просто выдерживает наземные условия, а специализирована к ним и ведет полностью наземный образ жизни. У нее есть набор приспособлений к жизни на воздухе — очень толстые клеточные стенки, обилие запасных веществ. Колонии трентеполии обычно выглядят как кирпично-красный или желтый налет на коре деревьев (зеленый цвет, присущий большинству растений, тут маскируется дополнительными красными пигментами, защищающими водоросль от «световых перегрузок» в слишком хорошо освещенной среде). В том, что водоросли с похожим образом жизни существовали миллиард лет назад, нет ровным счетом ничего невероятного.

Оценки, которые мы сейчас приводим, — не самые смелые, а, наоборот, самые скептические. Например, древнейшая известная кора выветривания (понятие, частным случаем которого является почва) образовалась примерно 3,5 миллиарда лет назад, и есть исследователи, которые допускают существование наземной жизни еще с тех пор («Ecological Processes», 2013, 2, 1, doi: 10.1186/2192-1709-2-1). Это не выглядит невозможным, но пока не имеет строгих доказательств. В чем мы можем быть уверены, так это в том, что наземная жизнь, причем многоклеточная, существовала еще до позднепротерозойской эпохи «Земли-снежка». Неудивительно, что сразу после «Земли-снежка», то есть в эдиакарском периоде, она возродилась. И как возродилась! Есть гипотеза, что именно активностью наземной биоты объясняется «вторая кислородная революция», то есть происходивший в эдиакарии рост содержания кислорода в атмосфере.

Причинно-следственная цепочка тут вот какая. Важный фактор, влияющий на концентрацию кислорода, — присутствие в той же среде мертвого органического вещества. Если такого вещества много, то значительная часть кислорода тратится на его окисление, превращаясь в итоге в углекислоту и воду. Если же любым способом вывести из оборота мертвую органику, свободного кислорода при прочих равных условиях станет больше; именно это произошло, когда кембрийский зоопланктон освоил пеллетную транспортировку мелкой взвеси на дно (см. «Химию и жизнь», 2016, 10. 28—32). В эдиакарии главный механизм, приводивший к тому же эффекту, был несколько другим. Мертвая органика связывалась частицами глины, которые поступали в океан с континентальным стоком, и оседала на дно вместе с этими частицами. А источником такого количества глины может быть только биогенная кора выветривания, то есть почва («Science», 2006, 311, 5766, 1446—1449, doi: 10.1126/science.1118929). Получается, что эдиакарская наземная биота, предположительно состоявшая из водорослей и грибов, запустила уже довольно мощное почвообразование. Есть данные, что в эдиакарии были и лишайники («Science», 2005, 308, 5724, 1017—1020, doi: 10.1126/science.1111347).

В палеонтологии довольно широко распространена идея, что эволюция многоклеточных животных зависела от содержания кислорода в атмосфере (гипотеза «кислородного контроля»). Высокая концентрация кислорода облегчила переход к «настоящей» животной многоклеточности, требующей много энергии. Если же подъем этой концентрации произошел в конечном счете из-за активности наземных организмов — значит, выход жизни на сушу не только предшествовал появлению настоящих многоклеточных животных, но и был его причиной.

Леса и насекомые

В первые четыре периода палеозойской эры — кембрий (542—485 млн лет назад), ордовик (485—443 млн лет назад), силур (443—419 млн лет назад) и девон (419—359 млн лет назад) — наземная биота постепенно, но неуклонно усложняется. Высшие споровые растения, относящиеся примерно к тому же уровню организации, что и современные мхи, совершенно достоверно появились в ордовике («Science», 2009, 324, 5925, 353, doi: 10.1126/science.1169659). Наземные зеленые водоросли, от которых они, скорее всего, произошли, известны из кембрия («Photosynthesis in Bryophytes and Early Land Plants», 2014, 37, 9—28, doi: 10.1007/978-94-007-6988-5_2). Ну а в конце ордовика появляются первые сосудистые растения, со специальными проводящими тканями для транспорта воды и питательных веществ (к ним относятся все современные высшие растения, кроме мхов). Начиная с силура именно сосудистые растения преобладают в растительном покрове Земли («New Phytologist», 2014, 202, 1, 1—3, doi: 10.1111/nph.12670).

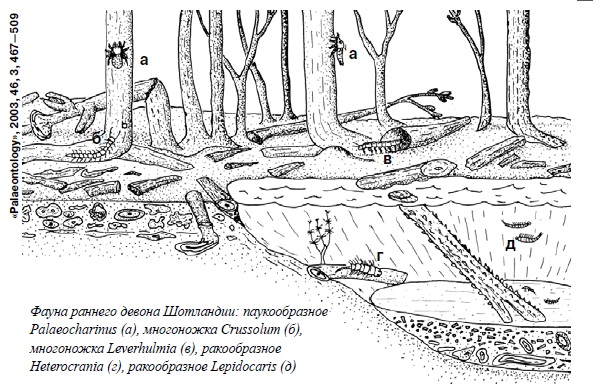

Животные тоже выходят на сушу. В первую очередь это членистоногие — тип, который в наземных условиях достиг колоссального расцвета. В силуре появляются многоножки и скорпионы, в девоне — сенокосцы, клещи, ложноскорпионы и насекомые («Philosophical Transactions of the Royal Society B», 2012, 367, 519—536, doi: 10.1098/rstb.2011.0271). Правда, насчет скорпионов есть серьезная оговорка: в палеозойскую эру они еще дышали жабрами и наземными животными, по сути, не были. Зато все остальные перечисленные членистоногие — однозначно наземные. Причем на сушу они начали выходить довольно рано: ископаемые следы, наверняка принадлежащие наземным многоножкам, известны еще из ордовика («Journal of Paleontology», 2006, 80, 4, 638—649, doi: 10.1666/0022-3360(2006)80[638:JMFTLD]2.0.CO;2). В начале девона появились хищные губоногие многоножки, которые могли питаться только другими членистоногими; у ископаемых экземпляров сохранились даже ногочелюсти с крючками, сквозь которые в тело жертвы впрыскивался яд из ядовитых желез, — этот механизм у них одинаков с современными губоногими многоножками («Palaeontology», 2003, 46, 3, 467—509, doi: 10.1111/1475-4983.00308). Это означает, что к началу девона сообщество наземных членистоногих было уже достаточно сложным, чтобы хищник всегда мог выбрать себе добычу.

Что касается позвоночных, то они вышли на сушу едва ли не последними. Наземные позвоночные появляются в палеонтологической летописи только во второй половине девона, причем их первые известные представители, скорее всего, еще вели в основном водный образ жизни («Nature», 2006, 440, 7085, 747—749, doi: 10.1038/440747a). Расцвет их начался в следующем периоде — карбоне (359—299 млн лет назад). Освоившись на суше, наземные позвоночные заняли в сообществе место «суперхищников», способных съесть любое членистоногое, и приступили к собственной бурной эволюции.

В сложившемся пазле наземной фауны явно не хватает двух привычных нам фрагментов. Во-первых, там нет пауков. Их ископаемые родичи, еще не умевшие плести паутину, вышли на сушу в силуре, но настоящие пауки, и то очень примитивные, появились только в конце карбона («Biological Reviews», 2010, 85, 171—206, doi:10.1111/j.1469-185X.2009.00099.x). А во-вторых, мы пока еще ничего не сказали о летающих насекомых. Упомянутые девонские насекомые были первичнобескрылыми, то есть относились к группам, у которых крыльев никогда не было. Такие насекомые есть и сейчас: например, встречающаяся в домах сахарная чешуйница. Но подавляющее большинство современных насекомых — крылатые (включая сюда и тех, кто потерял крылья вторично). И вот этой группы в девоне еще нет. Первый бескрылый родственник крылатых насекомых, похожий на них строением ротового аппарата, обнаружен в конце девона («Nature» 2012, 488, 7409, 82—85, doi:10.1038/nature11281). Первое насекомое с крыльями — в начале карбона («Geobios», 2005, 38, 3, 383—387, doi: 10.1016/j.geobios.2003.11.006). С этого момента в истории жизни на Земле началась новая эпоха, хотя поначалу, вероятно, это было не особенно заметно.

Дело в том, что крылатые насекомые во многом уникальны. Достаточно сказать, что к этой группе относится примерно две трети всех современных видов животных, при необычайно широком наборе способов питания. Последнее наглядно выражено многообразием ротовых аппаратов: грызущий, лижущий, трубчато-сосущий, колюще-сосущий и другие, вплоть до таких необычных, как хватательная маска стрекозы или гигантские жвалы жука-оленя. Крылатые насекомые встречаются везде, где только могут жить многоклеточные существа, за исключением морских глубин. Они бывают хищниками, растительноядными, паразитами, поедателями грибов или разрушителями мертвой органики и во всех этих ролях могут вырабатывать тончайшие пищевые специализации. Кроме того, они образуют множество других, непищевых связей с соседями по сообществам: например, насекомые-опылители сильно повлияли на эволюцию цветковых растений. В общем, биосферную роль крылатых насекомых переоценить трудно.

|

|

Карбоновый лес (http://abelov2014.deviantart.com/) |

Растительный мир на рубеже девона и карбона тоже меняется. В середине девона сразу несколько неродственных групп наземных растений выработали жизненную форму дерева, с мощной корневой системой и вертикальным ветвящимся стволом высотой до 8 метров («Geological Society, London. Special Publications», 2010, 339, 59—70, doi: 10.1144/SP339.6). А в позднем девоне появились первые леса, состоявшие в основном из древовидного папоротника археоптериса («Nature», 1999, 398, 6729, 700—701, doi: 10.1038/19516). И хотя археоптерисовые леса конца девона не пережили, другие древесные породы тут же пришли им на смену. Началось великое «облесение суши» (afforestation of the land; «Soils of the Past 1990, 399—421 doi: 10.1007/978-94-011-7902-7_19). Лес открыл множество новых экологических ниш, которые не замедлили занять животные, питавшиеся как растениями, так и друг другом. И тот же лес выбрасывал в атмосферу огромное количество кислорода, тем самым облегчая животным всевозможные эксперименты с формой и размером. В карбоне достигли своего расцвета амфибии и появились рептилии — несомненно, в связи с ростом разнообразия насекомых, которыми эти позвоночные могли питаться. Так пошло и дальше. Крылатые насекомые и леса — два фактора, вот уже примерно 350 миллионов лет определяющих лик Земли.

Парк пермского периода

Последний период палеозойской эры — пермский — продолжался 46 миллионов лет (298—252 млн лет назад). Пермский мир был уже во многом близок к нынешнему. Сушу населяли многообразные наземные позвоночные, среди которых были и хищники, и растительноядные. Процветал мир насекомых; именно в перми появился отряд, оказавшийся самым эволюционно успешным в этом классе, — жесткокрылые, или жуки. На континентах росли леса, состоявшие в Северном полушарии из древних хвойных, а в Южном — из лиственных голосеменных, отдаленно родственных современному гинкго. Водная жизнь тоже бурно развивалась: пермские моря полны моллюсков, иглокожих, брахиопод, ракообразных, кораллов и других беспозвоночных, не говоря уже о рыбах. Современного наблюдателя (если бы он не слишком всматривался) в перми поразило бы прежде всего отсутствие птиц, млекопитающих и цветковых растений, а если бы он мог увидеть Землю из космоса — то еще и совершенно другое расположение материков.

В конце карбона — начале перми произошло так называемое гондванское оледенение, охватившее в основном часть суши Южного полушария. Очень вероятно, что его главной причиной было распространение лесов. Деревья карбонового периода связывали огромное количество углерода в биомассе своих стволов, разлагать которую было некому: эффективные разрушители древесины еще не возникли. В результате деревья падали и захоранивались как есть, создавая залежи каменного угля. Переход углерода из атмосферного углекислого газа в эти залежи сильно ослабил парниковый эффект — вот этого, по-видимому, и хватило для запуска очередного оледенения. И в самом деле, достоверно показано, что атмосферная концентрация CO2 в тот момент сильно снизилась («Special Paper of the Geological Society of America», 2008, 441, 343—354, doi: 10.1130/2008.2441(24)). Гондванское оледенение создало холодный климат на значительной части земной суши, однако никаких биосферных переворотов, насколько можно судить, не вызвало. Все крупные группы организмов его спокойно пережили.

События конца перми были гораздо драматичнее. Но чтобы к ним перейти, нам потребуется небольшое вступление.

Пять великих рубежей

Еще палеонтологи XIX века прекрасно знали, что рубежи периодов, а тем более эр, обычно характеризуются спадами разнообразия живых организмов, то есть попросту вымираниями. Это естественно: одни животные и растения вымирают, другие приходят им на смену. Границы периодов как раз и проводятся по моментам, когда смены флор и фаун особенно заметны. Конец пермского периода одновременно является концом всей палеозойской эры — не приходится удивляться, что некоторая часть биоты на этом рубеже исчезла.

А что, если оценить это явление количественно? В 1979 году палеонтолог Дэвид Рауп, много занимавшийся статистическим анализом разнообразия древних фаун, опубликовал статью со следующим выводом: есть основания считать, что в конце перми вымерло, не оставив потомков, примерно 96% всех видов морских животных на Земле («Science», 1979, 206, 4415, 217—218, doi: 10.1126/science.206.4415.217). Получалось, что биота, по крайней мере морская, прошла в этот момент через настоящее «бутылочное горлышко». Подсчеты Раупа были основаны на огромном материале. И хотя его результаты касались только морской фауны, они не оставляли сомнений, что в конце перми действительно случилось крупнейшее вымирание.

Другой известный палеонтолог, Дуглас Эрвин, решил определить скорость этого процесса. Анализируя вместе с коллегами распределение остатков животных в осадочных толщах, он постепенно пришел к выводу, что пермское вымирание произошло за очень короткий срок — меньше одного миллиона лет («Science», 1998, 15, 280, 5366, 1039—1045). Коротким этот срок, конечно, можно назвать только по меркам истории Земли, но для событий такого масштаба он действительно очень мал.

Итак, на границе палеозоя и мезозоя произошло нечто большее, чем рядовая смена ископаемых фаун. Рауп и Эрвин столкнулись с явлением, относящимся к категории массовых вымираний (mass extinctions). Что же это, собственно, такое?

Массовые вымирания, они же биосферные кризисы, случались в истории Земли довольно регулярно. Принято считать, что в фанерозое крупнейших вымираний было пять («Science», 1982, 215, 4539, 1501—1503). Пермское — одно из них. Из остальных четырех два произошли внутри палеозоя (в конце ордовика и в конце девона), одно — внутри мезозоя (на рубеже триасового и юрского периодов), и еще одно отделяет мезозой от кайнозоя (именно тогда исчезли, например, динозавры). Некоторые из этих событий вполне могли иметь внешние причины. Например, вымирание на границе мезозоя и кайнозоя, несомненно, было как минимум спровоцировано падением на Землю десятикилометрового астероида, кратер от которого сейчас находится на побережье полуострова Юкатан (http://elementy.ru/novosti_nauki/432586). Но похоже, что это исключительный случай: большинство вымираний объяснить подобными разовыми катастрофами не удается. Тут стоит учитывать, что кризисов, лишь немного уступающих пяти «главным» вымираниям, а то и сравнимых с ними, в фанерозое было еще больше десятка («Annual Review of Earth and Planetary Sciences», 2006, 34, 127—155, doi: 10.1146/annurev.earth.33.092203.122654). Космических катастроф просто не хватит на них на все.

Некоторые палеонтологи считают, что кризис, сопровождающийся массовым вымиранием, есть совершенно нормальная стадия развития природного сообщества размером с земную биосферу. Известный палеоботаник Валентин Абрамович Красилов так и писал: кризис — это естественный механизм эволюции сообществ (Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986). Под этим углом зрения становится понятно, почему некоторые кризисы (например, ордовикский) не удается толком связать ни с какими внешними воздействиями на живую природу. Но также понятно, что само по себе признание кризиса нормальным явлением еще ничего не объясняет. В основе любого исторического события, и биосферного кризиса в том числе, лежат вполне реальные причинно-следственные связи; наша задача — их раскрыть. Если нет внешних причин, значит, есть внутренние, и наоборот.

В этом плане вымирание на границе палеозоя и мезозоя особенно интересно. Чтобы понять почему, его можно бегло сравнить с вымиранием на границе мезозоя и кайнозоя, тем самым, которое погубило динозавров. Тут надо уточнить названия; последний период мезозоя называется меловым, первый период кайнозоя — палеогеновым, поэтому «динозавровый» кризис мы будем называть мел-палеогеновым, как это обычно и делают. Кризис на рубеже палеозоя и мезозоя по тому же принципу называют пермо-триасовым. Разница между этими кризисами следующая. Во-первых, пермо-триасовое вымирание было намного мощнее. Аккуратный подсчет по одной и той же методике показывает, что мел-палеогеновый кризис уничтожил примерно 15% всех существовавших тогда биологических видов, а пермо-триасовый — примерно 60% («Science», 1995, 268, 5207, 52—58). Эти цифры несколько меньше тех, которые обычно приводятся, но зато уж в них можно не сомневаться. Во-вторых, в отличие от мел-палеогенового кризиса, пермо-триасовый кризис не был вызван никаким внешним ударом вроде астероидного импакта (гипотеза, что такой импакт был и тут, высказывалась, но не подтвердилась). В-третьих, после пермо-триасового кризиса разрушенная биосфера вступила в очень долгий — растянувшийся на десятки миллионов лет — период постепенного восстановления, чего после мел-палеогенового кризиса не было вообще: там сообщества восстановились сразу («Proceeding of the Royal Society B», 2008, 275, 759—765, doi: 10.1098/rspb.2007.1370).

Недавно детальные геологические исследования показали, что пермское вымирание заняло гораздо более короткий срок, чем думали раньше, — всего 60 тысяч лет («Proceedings of the National Academy of Sciences USA», 2014, 111, 9, 3316—3321, doi: 10.1073/pnas.1317692111). Шестьдесят тысяч лет — это 0,06 миллиона лет, срок по меркам планетной истории просто невероятно маленький. Что же там произошло?

Механизм катастрофы

Большинство ученых сейчас думает, что пермскую катастрофу запустили вулканы. Показано, что точно в момент биосферного кризиса (то есть 252 миллиона лет назад) на территории, которая сейчас называется Западной и Средней Сибирью, образовалась трапповая провинция — система действующих вулканов, не ограниченных точечными кратерами, а занимающих сплошное протяженное поле. Выглядело это, должно быть, грандиозно. Расколотая во многих местах земная кора извергла море расплавленного базальта, залившее 1,6 миллиона квадратных километров — это площадь современного Ирана. Текущий базальт затопил огромную территорию и постепенно застывал, создавая абсолютно плоскую безжизненную равнину, по которой текли новые базальтовые волны от новых извержений. Но все это было только прологом к кризису.

Трапповые вулканы неизбежно выбрасывали в атмосферу колоссальные объемы вулканических газов — углекислого газа, хлороводорода, сероводорода, сернистого ангидрида и других. Это имело много последствий. Во-первых, углекислый газ усилил парниковый эффект, вызвав мощное глобальное потепление. Во-вторых, вулканические газы повысили кислотность морской воды, а это по чисто химическим причинам затруднило жизнь кораллов и иглокожих: карбонаты, из которых состоят твердые скелеты этих животных, в слишком кислой воде просто растворяются. В-третьих, сероводород ядовит для большинства живых организмов, особенно при концентрации, в тысячи раз превышающей нынешнюю атмосферную, — а именно такой уровень сероводорода создавали трапповые вулканы («Geology», 2005, 33, 5, 397—400; doi: 10.1130/G21295.1). Более того, показано, что существует концентрация сероводорода, которая еще не мешает росту фитопланктона (то есть одноклеточных водорослей), но уже мгновенно убивает зоопланктон (например, веслоногих рачков). Если такое случится в реальном водоеме, он тут же «зацветет»: одноклеточные водоросли, численность которых больше никто не регулирует, стремительно размножатся, потратят на свое дыхание весь наличный кислород, погибнут и обратятся в мертвую органику, на окисление которой последние остатки кислорода и уйдут (Питер Уорд, Джо Киршвинк. Новая история происхождения жизни на Земле. ИД «Питер», 2016). Если этим водоемом будет Мировой океан, его глубины станут практически бескислородными, что, собственно, в момент пермского кризиса и наблюдается («Trends in Ecology and Evolution», 2003, 18, 7, 358—365, doi: 10.1016/S0169-5347(03)00093-4). Называя вещи своими именами, там случился глобальный замор. А в бескислородной среде, богатой соединениями серы, должны прекрасно себя чувствовать анаэробные бактерии, в том числе и сульфатредуцирующие, выделяющие в качестве побочного продукта обмена опять же сероводород («Earth and Planetary Science Letters», 2007, 256, 295—313, doi: 10.1016/j.epsl.2007.02.018). Готово — петля положительной обратной связи замкнулась. И практически наверняка таких петель было несколько. Вулканических газов могло и не хватить, чтобы убить все живое, но их хватило, чтобы запустить серию обратных связей, сделавших процесс саморазвивающимся.

Пустынная планета

Сразу после пермского кризиса Земля представляла собой довольно унылое место. Ничем не сдерживаемый парниковый эффект привел к разогреву Мирового океана до 38—40°С («Science», 2012, 338, 6105, 366—370, doi: 10.1126/science.1224126). Это близко к заведомо смертельной для большинства животных и растений температуре денатурации белков (примерно 45°С). К тому же при высокой температуре падает растворимость кислорода в воде, так что существование водной фауны практически исключается. Палеонтологические данные показывают, что рыбы в эту эпоху остались только в приполярных областях океана. Суша, скорее всего, прогревалась еще сильнее, поэтому тропические и субтропические широты были непригодны для жизни крупных наземных животных. Авторы, опубликовавшие эти данные, делают твердый вывод: в раннем триасе температура стала дополнительной причиной массового вымирания.

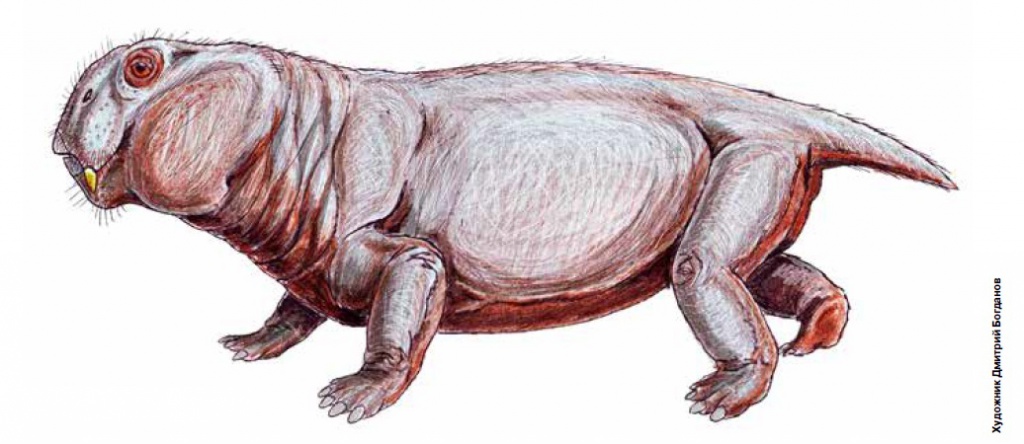

Не блестяще обстояло дело и с кислородом. В перми его концентрация в атмосфере поднялась почти до 30%, а после пермского кризиса она упала до 10—15% и оставалась такой большую часть триаса («Science», 2005, 308, 5720, 398—401, doi: 10.1126/science.1108019). Это сильно ограничивало физиологические возможности оставшихся позвоночных, не давая им достичь крупных размеров. Полностью исчезли леса — деревьев, способных их образовать, просто не осталось нигде на Земле; соответственно вымерли и животные, занимавшие специфически лесные экологические ниши («Gondwana Research», 2014, 25, 4, 1308—1337, doi: 10.1016/j.gr.2012.12.010). Самым крупным и многочисленным наземным позвоночным этой эпохи был листрозавр — всеядная зверообразная рептилия размером со среднюю собаку. Впрочем, еще чаще листрозавра сравнивают со свиньей, подразумевая, что он вел похожий образ жизни и питался чем попало. Когда английский палеонтолог Майкл Бентон участвовал в подготовке телепередачи о листрозавре, он назвал ее «Когда свиньи правили Землей».

|

|

Листрозавр (Lystrosaurus murray) |

В целом можно утверждать, что больше всего от пермо-триасового кризиса пострадали морские беспозвоночные, а меньше всего — насекомые («Природа», 2012, 9, 39—48). У последних вообще все «провалы» разнообразия, вызванные массовыми вымираниями, сглажены по сравнению с другими группами животных. Частично это связано с их удачной анатомией и физиологией (дыхательная система насекомых состоит из микроскопических трубочек — трахей, — которые пронизывают тело, доставляя воздух прямо к клеткам без всякого переноса кровью; как бы мало кислорода в этом воздухе ни было, животное его получит), а частично — с тем, что наземная среда, к которой они приспособлены, гораздо более разнообразна и расчленена, чем водная. Если вы жук, то уж какое-нибудь приемлемое микроместообитание всегда найдете.

Триасовое возрождение

В течение триаса структура сообществ постепенно восстанавливается. Более того, в ней возникают принципиально новые жизненные формы — например, морские рептилии. В середине триаса появляются двукрылые насекомые (то есть комары и мухи), а в конце — черепахи, крокодилы, динозавры, летающие ящеры (птерозавры) и млекопитающие. Это уже почти современная биота. Из групп, представителей которых мы привыкли каждый день видеть, не хватает только птиц (появляются в юре) и цветковых растений (появляются в мелу). Никаких переворотов, сравнимых с кембрийским взрывом или пермским кризисом, в истории Земли больше не будет, по крайней мере, до появления человека.

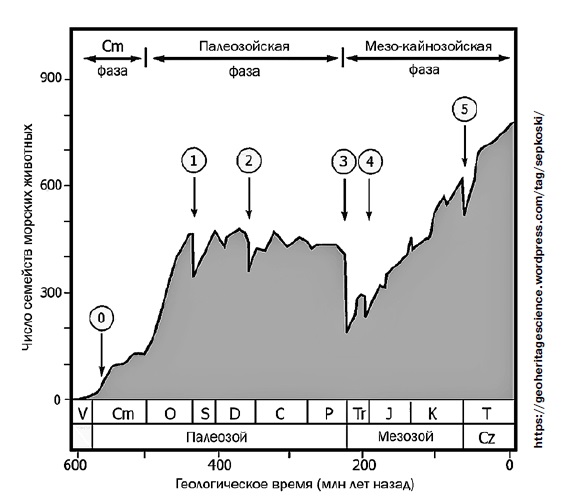

Тут уместно привести интереснейший чисто эмпирический результат, который получил американский палеонтолог Джон Сепкоски. Он собрал данные по морским животным за все времена от кембрия до современности и построил график, где по горизонтали было отложено время, а по вертикали — разнообразие, измеренное числом родов и семейств.

|

|

График Сепкоски, изображающий динамику разнообразия морских животных в фанерозое. Обозначения: V — венд (или эдиакарий), Cm — кембрий, O — ордовик, S — силур, D — девон, C — карбон, P — пермь, Tr — триас, J — юра, K — мел, T — третичный период, Cz — кайнозой. Цифрами с 1 по 5 обозначены пять главных массовых вымираний (ордовикское, девонское, пермское, триасовое и меловое), 0 — кембрийский взрыв. https://geoheritagescience.wordpress.com/tag/sepkoski/, с изменениями |

Оказалось, что в течение всего палеозоя (не считая начального периода роста сразу после кембрийского взрыва) разнообразие остается стабильным. После кризисов оно просто возвращается к прежнему уровню. На границе перми и триаса, естественно, виден глубокий провал. И что же дальше? За пермо-триасовым провалом следует не возвращение к прежнему устойчивому уровню, а непрерывный подъем, который иногда притормаживается очередными кризисами, но неуклонно длится вот уже почти 250 миллионов лет. На графике Сепкоски очень наглядно видно, что вся эволюция как бы делится на две части: до пермского кризиса, когда разнообразие было по большому счету стабильно, и после него, когда оно непрерывно растет. Никакого общепринятого объяснения этому до сих пор нет, но сам факт сомнений не вызывает («Journal of Paleontology», 1997, 71, 4, 533—539). И получается, что пермский кризис изменил весь режим развития жизни на Земле. Перефразируя знаменитого английского историка Арнольда Тойнби, можно сказать: эволюция — это ответ на вызов.