Рождаемость в России

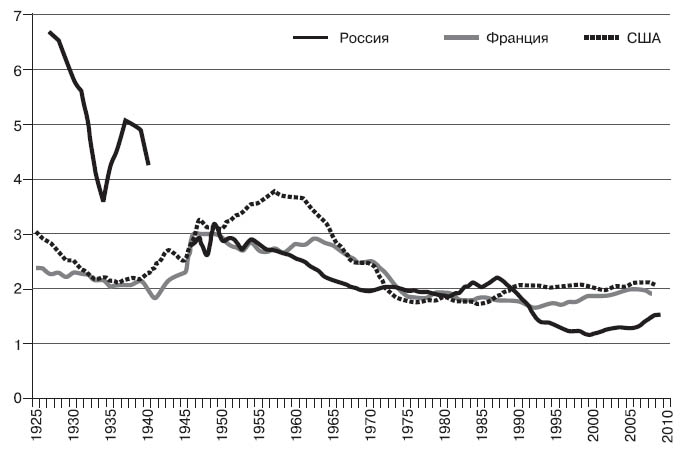

Что же происходит на самом деле? Думаю, что мы пришли к третьему плато исторического уровня рождаемости в нашей стране. Первое плато соответствовало семи рождениям на одну женщину и относилось еще к предыдущему типу воспроизводства (до начала ХХ века). Потом рождаемость в России быстро падала, и можно считать, что к середине 1960-х годов мы вышли на второе плато, которое длилось примерно 25 лет — до начала 1990-х. Эти 25 лет российский показатель соответствовал уровню 1,8—1,9 ребенка на каждую женщину к возрасту 50 лет.

|

|

Коэффициент суммарной рождаемости (число рождений на одну женщину условного поколения) в некоторых развитых странах. |

Кстати, эта цифра не обеспечивала простого воспроизводства, поскольку для него надо, чтобы коэффициент был не меньше 2,1—2,2 (ведь не все дети доживают до взрослого возраста, есть и бесплодные пары). После 1990-х годов рождаемость опять начинает снижаться, и снижение длится до 2000 года, после чего мы выходим на третье плато, с рождаемостью 1,5—1,6 ребенка на одну женщину. Я считаю, мы это плато нащупали, и дальнейшего снижения не будет. Но о росте речи пока не идет. Скорее всего, в ближайшие 25 лет (на протяжении одного поколения) этот уровень с некоторыми колебаниями будет сохраняться.

При этом снижение рождаемости после 1990 года прошло у нас минимум в 1999 году (1,17 ребенка), а после этого в течение десяти лет число рождений действительно увеличивалось, причем в 2007 году прирост был максимальный. Но после 2007 года этот рост, очевидно, завершился, и даже с учетом возможных корректировок рождаемость в России не превышает 1,5—1,6.

Почему после 1999 года число рождений росло? Отчасти этому способствовала благоприятная возрастная структура населения — увеличивалось число женщин основного детородного возраста (до 35 лет). Однако, как свидетельствуют расчеты, положительное влияние этого фактора себя исчерпало. В то же время матери, уже начиная с 2001 года, чаще рожали второго и третьего ребенка, и это происходило до принятия известных инициатив по активизации государственной демографической политики в 2006—2007 годах. По-видимому, люди родили тех детей, которых планировали иметь, но не решались в трудные 90-е годы.

Российские показатели давно близки к показателям большинства индустриально развитых стран, то есть тех, где господствует идеал двухдетной семьи. Россия перестала выделяться на их фоне еще после Второй мировой войны (см. рис.) и с тех пор находилась в общем для всех развитых стран «коридоре». Был небольшой подъем в середине 1980-х годов, но он продержался очень недолго, а уже в конце 1990-х Россия попала в группу стран с самой низкой рождаемостью (как Болгария, Латвия, Чехия, Испания, Словения, Греция). Сейчас Россия со своим показателем 1,5—1,6, который многим так не нравится, вышла на среднеевропейский уровень. Но о лидирующей группе, в которой рождаемость выше средней (США, Франция, Швеция), речь не идет. В чем разница между показателями 1,9 (второе российское плато) и 1,6 (то, что сейчас)? На самом деле 0,3 — это разница между тем, как рожали детей в 1970—1980 годы, и их детьми, которые рожали в 1990—2000. Из этих 0,3 примерно треть, а то и половину цифры можно отнести на более эффективное планирование семьи. Иными словами, резко уменьшилось число незапланированных рождений. Оставшуюся половину можно смело объяснять экономическими и социальными потрясениями и невзгодами. Можно ли что-то сделать, чтобы семьи рожали больше детей? С тех пор как контроль рождаемости массово осуществляется на индивидуальном и семейном уровне (в развитых странах это произошло в 1930—1950 годах), семьи имеют столько детей, сколько хотят. Проблема в том, что хотят они меньше, чем надо для простого численного воспроизводства населения. Материально стимулировать этот процесс — тупиковый путь, деньгами рождаемость не поднимешь, чему есть немало свидетельств. Надо идти другим путем: менять идеологию и концепцию семейной политики.

На самом деле, как свидетельствует опыт других стран, неплохо стимулируют рождаемость меры, принятые во Франции и Швеции, хотя они официально и не декларируются как политика достижения определенного количества детей в семье. Занятость шведок и француженок такая же, как и наших женщин, — 70—80% из них работают. Однако на определенном этапе, когда дети маленькие, они не работают полный рабочий день, у них есть специальные выходные дни, все дети обеспечены качественными детскими садами, отпуск у родителей совпадает по времени с каникулами детей... Короче говоря, ключевой момент политики в этих странах — дать возможность женщине сочетать работу, социально активную жизнь и воспитание детей. Здесь очень важна роль сильного социального государства, которое опирается на развитое гражданское общество.

У нас в стране надо менять и модель гендерных отношений. Есть статистические подтверждения, что там, где мужчины наравне с женщинами участвуют в домашнем хозяйстве и воспитании детей, то есть в странах, где нет жесткого ролевого разделения между мужчиной и женщиной, супруги чаще принимают решение о рождении еще одного ребенка. Мы пока серьезно отличаемся от других развитых стран именно тем, как устроена семейная политика, на какую семейную идеологию она опирается. У нас нет четкой концепции. Мы изобретаем новую, пытаемся опереться то на традиционные ценности, то на материальные и меркантильно-рыночные (пособия, материнский капитал, оплачиваемое материнство). И те и другие в развитых обществах не рассматриваются всерьез как базовые для демографической политики.

Несмотря на все оптимистичные оценки, при нашем уровне рождаемости 1,5 население России будет продолжать сокращаться. И это прогноз на долговременную перспективу. Компенсировать эту убыль можно только за счет миграции.

Об авторе: С.В.Захаров, кандидат экономических наук, зам. директора Института демографии НИУ ВШЭ