Сначала синтезировали, потом – нашли

В последние годы внимание многих ученых приковано к материалам, сочетающим в себе как минимум три классических раздела химии — неорганическую, органическую и химию полимеров, а именно к металлоорганическим каркасным структурам. Эти металлсодержащие трехмерные полимеры впервые получили в 1990-х годах, а сейчас они стали трендом химических исследований. Огромное количество научных групп по всему миру работает над тем, как приспособить эти молекулярные губки для хранения водорода, сокращения выбросов диоксида углерода или создания фотогальванических устройств.

Оказывается, металлоорганические каркасные структуры нельзя считать исключительно рукотворными — они существуют в природе. Правда, как утверждают ученые из Канады и России, пока их нашли только в составе очень редких минералов, обнаруженных в угольных шахтах Сибири («Science Advances», 2016, 2, 8, e1600621, doi: 10.1126/sciadv.1600621). Но авторы открытия не исключают, что другие, более распространенные минералы также могут быть организованы по типу металлоорганических каркасных систем.

Путь к открытию начался около шести лет назад, когда Томислав Фришчич из Университета Макгилла в Монреале наткнулся на упоминание о минералах степановите и жемчужниковите в Канадском минералогическом журнале. Кристаллическое строение этих минералов, обнаруженных в России между 40- и 60-ми годами прошлого века, до настоящего времени не было определено. Тем не менее русские (а точнее, советские) минералоги, открывшие эти два минерала, определили не только состав минералов, но и поняли, что они имеют необычное строение, использовав для этого метод порошковой рентгенодифрактометрии. Фришчич обнаружил, что результаты структурного исследования минералов похожи на рентгенограммы рукотворных металлоорганических каркасных структур.

|

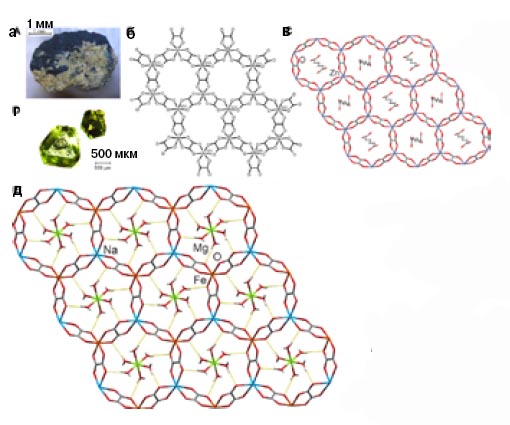

| Металлоорганпические каркасные структуры, природные и рукотворные: а - образец степановита; б - оксалатная металлоорганическая каркасная структура с чередующимися ионами металлов со степенями окисления +1 и +3; в - оксалатная металлоорганическая каркасная структура с ионами двухвалентного цинка; г - кристаллы синтетического степановита; д - структура кристаллической решетки степановита |

Любопытство заставило Фришчича связаться с экспертами, музеями и частными коллекционерами в России и за ее пределами. После того как казавшееся перспективным сотрудничество с Санкт-Петербургским музеем минералогии окончилось неудачей, один из сотрудников Фришчича, Игорь Хускич, решил синтезировать аналоги степановита и жемчужниковита в лаборатории, и эта попытка удалась. Тем не менее публикацию о синтезе редакция тематического журнала отклонила, отчасти из-за того, что первоначальное описание минералов содержалось в практически неизвестных для западной публики «Трудах Всесоюзного научно-исследовательского геологического института» — в 1960-е годы этот журнал не переводился на английский язык и, следовательно, не был проиндексирован Scopus, WoS и другими популярными базами данных.

Но все мы надеемся, что черная полоса сменится белой, — так произошло и в этой истории. Коллеги канадских ученых из Венесуэлы познакомили их с выдающимися российскими минералогами — профессором СПбГУ Сергеем Владимировичем Кривовичевым и профессором МГУ Игорем Викторовичем Пековым. Они смогли не только найти те самые образцы степановита и жемчужниковита, которые обнаружили десятилетия назад в угольной шахте, расположенной в дельте Лены, но и изучили кристаллическую структуру этих минералов методами более надежными, чем те, что были доступны минералогам в 1960-е годы. Установление структуры природных минералов подтвердило синтетические результаты Фришчича и Хучкича. Более того, оказалось, что их строение практически такое же, как у оксалатных металлоорганических каркасов, впервые синтезированных в 1990-е годы Хоскинсом и Робсоном («Journal of the American Chemical Society», 1990, 112, 4, 1546—1554, doi: 10.1021/ja00160a038).

И хотя строение степановита и жемчужниковита конечно же отличается от строения «горячих новинок» из мира металлоорганических каркасных структур, способных поглощать водород или диоксид углерода, эту работу вполне можно считать выдающимся открытием. Как заявляет Фришчич, если бы минералогам удалось установить точную структуру степановита и жемчужниковита в 1960-е годы, разработка функциональных металлоорганических структур могла бы начаться на три десятилетия раньше.