Якорь

|

|

Художник Е.Станикова |

— Привет

— Привет-привет!

Я с размаху влетаю в объятия к Фэйт. Фэйт смеется:

— Давай тормози!

Я оглядываюсь по сторонам.

— Вот сколько уже к тебе мотаюсь — и каждый раз волнуюсь: по адресу попала или нет. Как тут все у тебя?

— Да как всегда. — Фэйт морщит нос. — Что тут у меня поменяется?

И то верно — все тот же красный карлик, те же три планеты, все тот же вакуумный завод, медленно вращающийся на фоне багрового диска. Все та же старая добрая Фэйт.

Я ужасно рада ее видеть. Если честно, меня просто захлестывает — ай да я! ай да Фэйт! ай да Система! Прыжок прошел удачно, и где-то там, внизу, внутри крошечного корабля в крошечной рубке под микроскопическим шлемом гормональная система моего организма стремится вознаградить его как можно лучше, поливая рецепторы в мозгу дофамином. Положительный результат — положительное подкрепление. Все по Павлову.

Фэйт прячет улыбку. Ей ничего не нужно объяснять: ни то, что драйверы на выходе из дискрета всегда чумные, ни то, что им это чертовски нравится. Фэйт — станция, я — корабль. Мы прекрасно друг друга понимаем. Мы еще немного сидим бок о бок — черный-черный космос, маленькая злая звезда, выплевывающая протуберанцы — алые, оранжевые, багряные, похожие на перья.

— Ладно, — говорю наконец я, с усилием отрываясь от зрелища. — Пойду своих распаковывать.

— Ага, — отвечает Фэйт. — Увидимся внизу.

Мир схлопывается. Другие уровни восприятия испаряются из памяти, как лужицы в пустыне. Я стягиваю шлем и выпутываюсь из кокона-кресла. Обычно мне сложней всего привыкнуть, что уровень обзора перестает быть 360 градусов. Все время хочется обернуться в поисках пропавшего ракурса, прямо как собаке, которая гоняется за собственным хвостом. Я перехожу на ручное управление. Подаю команду на распаковку капсул и запускаю рутинную проверку. Стыковка прошла успешно — впрочем, это было и так ясно, хватка у Фэйт крепкая. Я проверяю даты — от старта прошло два стандартных месяца, слившихся для меня в одно радужное, сладостное мгновение в дискрете. Для остальных, запакованных в капсулах, прошло не больше. Правда, не таких насыщенных — просто глубокий сон без сновидений. Я хихикаю. Знали бы они, что теряют!

Я присаживаюсь на подлокотник, включаю музыку и болтаю ногами в такт. Меня переполняет остаточная эйфория. Говорят, так чувствуют себя наркоманы и влюбленные. Не знаю, мне не с чем сравнить.

— Об-ла-ди! Об-ла-да! Жизнь идет, бро! — заливается динамик.

В кабину заглядывает Ядда.

— У тебя, я вижу, все хорошо, — говорит он, опираясь о притолоку. Ядда на четверть масай, и на стандартных кораблях ему нелегко. Я салютую двумя пальцами.

— Так точно, кэп! Все отлично, кэп! Мы успешно забурились в самый анус мунди, кэп!

После прыжка я временами теряю контроль над чувством юмора.

— Еще не попустило? — сочувственно спрашивает Ядда.

— Никак нет, кэп! — хихикаю я.

Ядда зевает, едва не выворачивая челюсть, и встряхивается всем телом. Дреды на его голове топорщатся, как антенны. Ядда переплетается только между рейсами — у какого-то мастера не то вуду, не то еще чего. Говорит, на удачу. В глубоком космосе у всех свои прибабахи.

Ядда протискивается внутрь, занимает свое место и тоже просматривает диагностику. В проеме показывается Пааво. Пааво больше всего похож на селедку, если бы у селедок были длинные висячие усы.

— Песочный человек пришел! — заявляю я. В каждой руке у Пааво по пакету энерджиста. Он разводит руки симметричным жестом — направо и налево — один Ядде и один мне. Пааво вообще очень симметричный. Я пытаюсь взять энерджист и промахиваюсь. Пытаюсь слезть с подлокотника и обнаруживаю себя на полу.

— Ну вот, как всегда, — бормочет Пааво.

— Да ладно, — не оборачиваясь, отмахивается Ядда. — Это она у нас еще Дайректор. Представь, как тем, кто с Иксплорерами прыгает. Они вообще чокнутые!

Пааво что-то неразборчиво бурчит и тащит меня в «люльку». Я пытаюсь вырываться и твердить, что у меня все о’кей, но силы, очевидно, неравны.

Следующую неделю я провожу в «люльке», питаясь через трубочку и не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Стандартная плата за прыжки — человеческий организм все-таки для такого не приспособлен. За это время Ядда с Пааво успевают разобраться с грузом. Эридан, конечно, вполне себе автономная система, как все станции, но что-то производить на месте просто невыгодно. Так что наш трюм на треть забит микросхемами, на треть — алкоголем и конфетами, и на треть — всякой разной странной ерундой, которую заказывают станционники по ансиблю. Ерунда обычно неформатных габаритов, что доводит Пааво до белого каления. Он, как любой суперкарго, любит, чтобы все было квадратно и покрашено. То, что люди заказывают через полгалактики всякую фигню вроде чучела розового фламинго в натуральную величину, совершенно вне его понимания. А по мне — почему бы нет. Ну, вот кому-то без фламинго — никуда. Всякое бывает. Мы возим лекарства, подгузники, консервы, фарфоровых болванчиков, обогащенную руду, бифштексы — что угодно. Это цивилизация, детка, — нам всем требуется уйма всякой всячины. И чем более нелепой, тем больше требуется.

Обратно мы везем дилитиевые кристаллы. Собственно, ради них-то мы сюда и прыгаем, все остальное — частная инициатива Ядды. Чего-чего, а инициативы у него хватает. Временами даже перебор. Кристаллы — универсальный источник энергии. Одинаковые, аккуратно упакованные, заоблачно дорогие, они составляют нехитрое складское счастье Пааво.

Когда я наконец-то прихожу в себя, то спускаюсь на станцию к Фэйт.

Фэйт — сердце станции, маяк и якорь. Игла, на которую опирается циркуль. По Фэйт корабли отыскивают станцию. Если я в дискрете, только когда надеваю шлем, то Фэйт какой-то своей частью находится в дискрете всегда. Она — нечто вроде гения места. Если с ней что-то случится, Эридан окажется затерянным в пространстве. Тогда придется ждать, пока не найдется Билдер, способный держать станцию, его погрузят на корабль с Иксплорером — и они будут прыгать, пока не попадут в нужное место. Это может растянуться на десятилетия. Иксы способны прыгать через дискрет куда угодно, не имея якоря на той стороне, — но дальность у Иксов гораздо меньше, и они попадают в цель в одном случае из пяти. Я — Дайректор, я попадаю в точку назначения всегда — но только если у меня есть якорь, и только на нескольких фиксированных маршрутах. Без Фэйт Эридан для меня — пустой звук. Дилитий — недостаточная мотивация. Деньги тоже. В дискрете ты не помнишь про такие вещи.

— Привет!

— Привет-привет!

Я с размаху влетаю в объятия к Фэйт. Фэйт слегка пошатывается. Гравитация на Эридане — 0,6 земной, что весьма кстати — я еще не очень твердо держусь на ногах. Спасибо, что это не Сигма, там тяжесть две земных, и я всегда беру ботинки с антигравом, чтоб не перегружать сосуды. Зуу за это дразнит меня лентяйкой. Ну так то Зуу, первый и последний человек во Вселенной, кому я прощаю подобные выпады в свой адрес.

— Сью, я уж думала, что ты не спустишься.

— Ну ты же знаешь, как это всегда бывает. Первую неделю хочется только лежать, не шевелясь, и хлопать жабрами.

— Мой пол к твоим услугам, — смеется Фэйт.

Все-таки странно видеть друг друга упакованными в человеческие тела. Фэйт тонкокостная, как все из миров с пониженной гравитацией, и это создает ложное впечатление хрупкости. Билдер — самая тяжелая специализация. Я знаю, что Фэйт прошла бы на любую из четырех (включая Негоцианта — пассажирские рейсы, в том числе и на короткие и сверхкороткие маршруты внутри системы), но, если ты рождаешься на дилитиевом заводе на краю Вселенной, у тебя не настолько богатый выбор, как кажется. Импланты и их обслуживание стоят чертову кучу денег, и Эридан был готов спонсировать только один вариант. Мне самой чертовски повезло, что я выиграла грант, — и то первые десять лет прошли в режиме «прыгаю за еду», все остальное шло на гашение кредитов.

Единственное в Фэйт, что остается одинаковым всегда, это голос. У нее очень красивый грудной голос, всегда завидовала. Как я сама выгляжу по сравнению с дискретом, я стараюсь не думать. Тоже не очень похоже, наверно.

На станциях, даже самых технологичных, со свободным пространством не очень. Эриданцы не жалуют громоздкую мебель. Вместо кресел, диванов и кроватей у них мягкий пол по древнеяпонскому образцу. На полу валяются груды подушек и стоит квадратный столик едва в ладонь высотой.

Я сажусь, скрестив ноги, и с наслаждением приваливаюсь к стенке. После «люльки» каюта Фэйт с ее трехметровым потолком кажется просто верхом роскоши. За псевдоокнами плещет море — какое-то северное, со скалами и черными валунами, скользкими от водорослей. Временами волна дохлестывает до «окна», тогда по «стеклу» начинают стекать брызги. Все-таки дизайнеры молодцы. Картинку от настоящей не отличить.

Фэйт что-то подкручивает, вид за окном сменяется — лето, ясное небо, какой-то маленький городок, узкие улочки, зелень.

— Земля? — спрашиваю я.

Фэйт кивает.

— Ты там была?

Фэйт опять кивает и слегка постукивает пальцем по серебристому кружку на виске.

— Когда имплант апгрейдили. Была пару дней.

Это понятно. Не очень много возможностей вырваться, если ты станция. Из окна пахнет так, что ясно: где-то в конце узкой улицы, за зеленью, есть невидимое, но явное море.

— Классный запах, — говорю я.

— Главное, чтоб одоратор не разладился, — говорит Фэйт, прослеживая мой взгляд. — А то рассинхрон начинается. Однажды как-то начал тянуть горелой манкой...

— Где ты умудрилась найти на Эридане запах горелой манки? — поражаюсь я.

— Бенечка настроил, изобретательный наш, — отвечает Фэйт. — До окончания погрузки оставалось три дня, и ему, понимаешь ли, стало скучно.

Бенечку я знаю только по ее рассказам. Он как раз из Иксплореров, а самый страшный враг Иксов — это информационный голод. То, что делает с обычным человеком месяц жесткой сенсорной депривации в барокамере, то с Иксами происходит за неделю жизни в обычном среднечеловеческом ритме.

— Интересно, чем занимались в доисторические времена люди, которые сейчас идут в Иксы? — говорю я. — Страшно представить. Вероятно, глотали шпаги и руками душили пещерных львов.

— Он начал ползать по углам, собирать пыль и ее классифицировать. Нашел двадцать пять видов, и тут, к счастью, погрузка кончилась. А то я уже начала за него беспокоиться. Привез мне позвонок птеродактиля в этот раз, представляешь?

— Кстати! — говорю я и тянусь за принесенным с собой пакетом. В пакете ликер и небольшая штука — ажурный шарик из слоновой кости, величиной с небольшое яблоко. Внутри его еще один, и еще, и еще — всего десять.

— Это для твоего набора, — говорю я.

— О! — говорит Фэйт. — Спасибо! Партию?

Я киваю. Ничего нет лучше после долгого перелета, чем партия в шент.

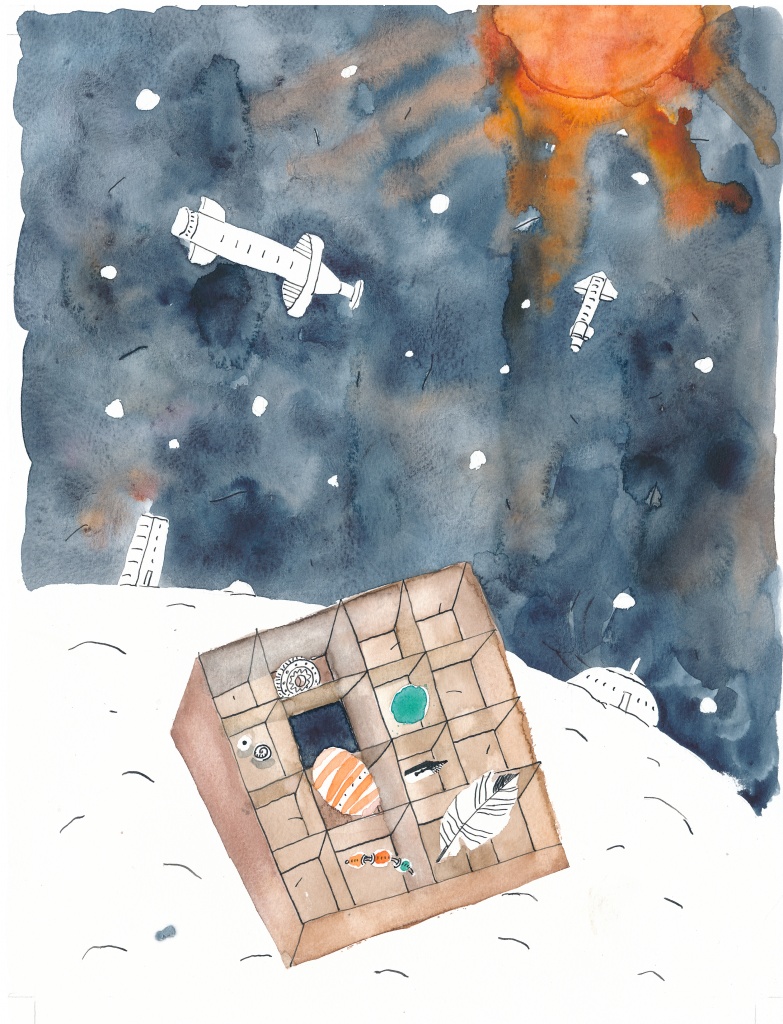

Она достает свой набор — плоскую деревянную коробку с множеством ячеек, из темного дерева, без всяких украшений. Внутри полно всякой мелочи: бусины, шарики, камушки, цепочки, резные фигурки. Каждый сам составляет свой набор для шента. Продаются, конечно, готовые, но это не то. Настоящий набор создается годами, и по нему можно прочитать всю биографию владельца, если быть достаточно внимательным. Среди драйверов считается хорошим тоном привозить станционникам всякую всячину для шента. Не все попадает в набор, конечно.

Фигурки важны в первую очередь не редкостью или ценностью — а ассоциациями, которые они вызывают у владельца. Это что-то вроде внутреннего словаря. У Фэйт в ларце можно найти сероватый позвонок — легкий, ажурный, ноздреватый, медное перо, доисторическую монету с квадратной дырой внутри... Простые формы, кость, дерево и металл.

Фэйт расстилает кожаный сверток — игровое поле. Мы пригубливаем ликер, вытягиваем фигурки по одной и выкладываем их по очереди — так, чтобы создалось одно гармоничное целое. Партия заканчивается, когда игроки чувствуют, что добавить больше нечего.

У меня нет своего набора. Мне без разницы, чем играть — фигурками на чужом поле или данными о системе перед прыжком. Все в конечном счете складывается в один-единственный ответ, который я тысячью способов вывожу снова, и снова, и снова. Шент рассказывает каждому только свою собственную историю. Искусство состоит в том, чтобы слышать не только ее.

Через несколько дней я чувствую знакомое покалывание в пальцах. Коридоры станции начинают утомлять, время тянется бесконечно медленно. Наконец Ядда завершает все дела. Наконец Пааво запечатывает трюм. Они укладываются в капсулы. Я прощаюсь с Фэйт.

Наконец наступает этот момент.

Ты надеваешь шлем. Легкий холодок от висков по позвоночнику вниз — подключаются контакты. Теряется ощущение тела. Все заполняют азарт и предвкушение. Ты паришь. Ориентация в пространстве. Очаговая активность в мозгу, алый и серебряный шарик за левым виском, маленькая стеклянная бусина, огонек, пульсирующий теплом в такт сердцу, паучок, ткущий свою паутину. Вены и артерии, прорастающие из тебя вовне, во все стороны света, струны эоловой арфы, линии передачи. Объекты в пространстве — солнце, планеты, Фэйт, астероиды, луны. Данные, пересыпающиеся стеклышками в калейдоскопе, переливающиеся кровью по сосудам, созвучиями на конце строк, значениями слов в речи. Ввод координат. Предвкушение. Предвкушение. Предвкушение. Контроль. Обратный отсчет. Пуск.

Как обрушивается плотина, как щелкает курок, как схлопывается тессен, как ударяет молния — все образы, все данные, все значения смыкаются, сходясь в одно — в мысль, равную слову, равную делу, равную сути. И бросают тебя в цель.

Ты летишь.

Есть только вы, ты и мир — одно.

Это лучшее из того, что я знаю.

Это то, ради чего я живу.

Выход проходит как обычно. Но когда я сверяю время, то понимаю, что обратный прыжок к Земле занял полгода.

Черт, думаю я. Черт, черт, черт, черт.

— Да ладно, не парься, — говорит Ядда. — Не так уж и много потеряли. Четыре-пять месяцев — норма на такие расстояния.

Огромным усилием воли я удерживаюсь от того, чтобы не начать грызть ногти. Дело не в общей норме. Дело в соотношении между временем прыжка туда и обратно. Триста процентов. Это значит, что у меня проблемы с выходом из дискрета — раз. И что меня могут не допустить до следующего рейса — два.

— Мотаться мне теперь по комиссиям, — уныло говорю я.

Приходит Пааво и приносит чип. Он несколько раз моргает белесыми ресницами, страдальчески морщится и говорит:

— Я тебе оформил все.

— Спасибо, — искренне говорю я. Бюрократия — не моя сильная сторона.

Они очень хорошо держатся для тех, кому дискрет — не предел мечтаний, а просто глухая тьма, глотающая время. Желание вцепиться кому-нибудь из них в ворот и заорать, что он не понимает сути проблемы, очень глупо хотя бы потому, что все они прекрасно понимают.

Вероятно, это профдеформация — нельзя быть дискретником и не принимать, что рано или поздно ты не вернешься из прыжка.

На всевозможные тесты уходит три дня, и в итоге, конечно, я упираюсь в Мьюм.

Мьюм — мой куратор с самого начала. Она по-прежнему необъятна, у нее по-прежнему прическа формата «взрыв на макаронной фабрике», гигантские пластиковые серьги и футболки с дурацкими надписями. Иногда мне интересно, ходит ли Мьюм в таких футболках, когда ее никто не видит, или это исключительно инструмент для проективного теста. На этой написано: «Сарк! Мой второй любимый азм!»

— А первый какой? — спрашиваю я.

Мьюм щурится:

— Твоя версия?

Я падаю во вращающееся кресло перед ее столом, отталкиваюсь ногой от пола и поворачиваюсь вокруг оси.

— Очевидно, маразм. Иначе бы ты тут не работала.

Мьюм фыркает.

— С имплантом у тебя все в порядке, — говорит она. — С твоим последним кораблем тоже.

Это я и сама знаю.

— Тогда в чем дело, подруга?

Я пожимаю плечами:

— Ты же сама знаешь. На Земле и в Системе слишком большой транспортный поток. Билдеры в космопортах работают посменно, и их тысячи. А мой предел якорей — пять. Именно поэтому я в Негоцианты и не прошла. Я могу искренне интересоваться только единицами.

Мьюм хмурится:

— Твои идеи?

— Я могу прыгать по треугольнику Сигма — Эридан — Шемрок.

— Нельзя. Быть. Драйвером. И. Не. Посещать. Систему. — На каждом слове Мьюм ударяет пальцем по столу. — Импланты обслуживаются только здесь. Корабли строятся только здесь. Сигма, Эридан и Шемрок не торгуют между собой напрямую, оборот между ними ничтожен. Тебе нужен якорь на Землю. — Мьюм вздыхает. — Неужели тебе тут совсем ничего не интересно?

Я пожимаю плечами. Земля хороша, но я никогда не чувствовала себя тут своей. И я не помню о ней в дискрете. Между просторами Земли и тесной «люлькой» для меня нет принципиальной разницы. Есть дискрет — и все остальное. Профдеформация. Не бывает драйверов, не одержимых своей работой.

Мьюм подпирает руками подбородок и вздыхает:

— Ты знаешь, Фрейд говорил: «В жизни у человека две радости — работа и любовь». Может, тебе стоит попробовать не только первое, но и второе? Авось понравится? — Она хмыкает.

— Во-первых, — отвечаю я, — три — дружба, любовь и работа. Во-вторых, любовью можно пренебречь. В-третьих — не Фрейд.

Мьюм косит глазом в монитор — у нее стоит специальная программа-поисковик для расшифровки подобных сентенций, которые на нее вываливают по сто раз на дню.

— Что там дальше по тексту, ты тоже помнишь? — спрашивает она.

— Да помню я, — говорю. — Мьюм, это не вариант.

У меня прямо встает перед глазами история Полы. С Полой мы учились вместе. Она, как и я, Дайректор — прямые длинные и сверхдлинные грузовые рейсы. Основные маршруты: Денеб — Юпитер — Сигма-14 и Юпитер — Алоха — Ньюланд. Ведущая гормональная система — тестостерон. Высокие скулы, светлые глаза, указательный палец короче безымянного. Пола повелась на риторику формата «авось понравится», решила поэкспериментировать и в очередной увольнительной, не отходя от космопорта, подцепила парня — вокруг портов всегда масса туристов, ищущих развлечений. И все бы ничего, но организм выкинул финт — ее заякорило. Она попыталась совершить прыжок по привычному маршруту — и не смогла. Мир сошелся клином на проклятом туристе-как-там-его. Кое-кто, конечно, советовал подать в суд и требовать обязательного предупреждения о подобных последствиях, но Дайректоры — существа однозадачные. Пола плюнула на все и рванула к новой цели. Турист, конечно, был в шоке: представьте, что за вами решил ухлестнуть ракетный крейсер. Впрочем, в итоге он, конечно, смирился. Пола всегда умела добиваться результата. Кажется, у них уже трое. Кажется, Пола вполне счастлива. Но меня эта история все равно приводит в содрогание — я не могу представить себе такой силы, после столкновения с которой жизнь без дискрета покажется мне хорошим вариантом.

Романы могут позволить себе Иксы, которые не якорятся ни к чему. И Негоцианты, которые способны держать много якорей сразу. И для тех, и для других нет риска профнепригодности. Для Дайректоров вроде меня — он слишком велик.

Мьюм сдается и переходит от пряника к кнуту.

— Не найдешь якоря на Землю — никуда не полетишь вообще, — жестко говорит она. — Даю тебе месяц. После этого можешь попытаться меня уговорить.

— Ах т-ты!.. — Я проглатываю ругательство.

— Стерва, да, — удовлетворенно заключает Мьюм. — Может, тебе и хочется поскорей назад в нирвану, Сью, но тащить за собой людей и корабль я тебе не позволю. Ты не поверишь, но не для всех это высшая цель в жизни.

— И что мне делать, по-твоему?! — взрываюсь я.

— Придумай что-нибудь, — советует Мьюм. — Ты же у нас умничка.

Ну да, понятно — «Мой второй любимый азм».

Однажды «Черчилль» из-за программного сбоя выбросило в Пыльном Мешке. Пришлось две недели выползать на шести g и на управлении вручную. Сверху давит твой вес, увеличенный впятеро. Воздух плотный и тяжелый, как студень. Каждый вздох дается с усилием. После глотка из тюбика перед глазами плавают цветные искры и черно-алые пятна. Мысли медленные и тяжелые, как тюлени на лежбище. Это ужасно эгоистично звучит, но напугало меня тогда не то, что груз не будет доставлен вовремя. На любой станции есть чудо-мастер, который знает, как растянуть цикл дилитиевых кристаллов в два-три раза. И не то, что команда потеряет десяток лет, пока «Черчилль» прибудет пешим ходом до назначения. А то, что я больше не попаду в дискрет. Никогда. Никогда-никогда-никогда.

К счастью, из Мешка за две недели удалось выползти, а там сигнал ансибля перестал блокироваться, и нас очень быстро подобрали. Ничто так не способствует скорейшему спасению, как килограмм дилития на борту. Впрочем, сорок килограммов полуживого драйвера — тоже.

Вероятно, правительство было бы не против нас прижать, если бы не одно но: несчастный драйвер — мертвый драйвер. Мертвый драйвер — столько убытков, что гораздо дешевле сдувать с нас пылинки, холить и лелеять. Нас всегда не хватает. Шестьдесят процентов драйверов пропадают в дискрете еще во время обучения. Теория Дарвина в полный рост. Но это никого не останавливает. Тот, кто хоть раз был в дискрете, будет стремиться туда снова. И снова. И снова.

Многие верят, что умереть — означает остаться там навсегда. Что пропавшие просто не захотели выходить из прыжка. Может быть, они правы. Может быть, нет.

Но это возвращает меня к тому, о чем говорила Мьюм. Нельзя быть драйвером, не имея якоря.

Нельзя быть драйвером, если тебе незачем возвращаться назад из дискрета.

Итак, я не могу якориться на других дискретников, и я не могу якориться на других людей. Что мне остается? Думай, Сьюи, думай. Думай хорошо, черт тебя подери!

Но именно думать-то я и не могу. Мне хочется бегать кругами и биться головой о стенку. Это не способствует конструктивности. Одно утешение — если что Дайректорам и ставят хорошо, так это самоконтроль. Я мысленно раскидываю руки, обнимаю свою панику и медленно, медленно свожу их. Между моими ладонями мечется черный смерч. Я свожу их плотнее, плотнее, плотнее, смерч сматывается в плотный тяжелый клубок. Я подхожу к прозрачной камере, быстро просовываю руку в открывшееся в ней отверстие, бросаю клубок на пол и отскакиваю. Стена зарастает.

Смерч, разворачиваясь, мечется за стеклянной стеной, но он уже не в силах помешать мне.

Это еще не выход из ситуации. Но это способ взять паузу. Паузу надо чем-то занять.

У меня уходит примерно час, чтобы выяснить модель псевдоокна, стоящую у Фэйт, и еще два — чтобы выяснить, что за город был за ее окном.

Я беру билет — час самолетом, два часа монорельсом. Самолет хорош — ослепительно-голубое небо над облаками, как из детского сна, иней на иллюминаторе, солнце — желтое, как цыпленок, совсем безобидное, не та косматая, яростно хохочущая звезда, мир штормов и энергии, каким я вижу его в дискрете. Поезд тоже хорош — такой старомодный, такой неторопливый. Земля всегда по возвращении кажется ненастоящей — время замедляется, почти застывает. Все вокруг такое аналоговое, такое хрупкое, такое игрушечное, как в детском мультфильме. Все кажется ненастоящим по сравнению с дискретом. Как выдумка или сон.

Я выхожу на станции. На перилах посажены металлические птички величиной с воробья; кто-то нарядил их в полосатые вязаные плащики и вязаные же беретки. Нитки до сих пор пушистые. Я удивляюсь про себя — неужели птичек переодевают после каждого дождя? Наверное, так.

С наслаждением ощущаю на коже солнечный свет. Его легко забываешь, но каждый раз, сталкиваясь с ним заново, остро чувствуешь — нет такого солнца, как Солнце.

Будний день. Осень, но в этом полушарии тепло. Я скидываю обувь и иду босиком по узким, нагретым лучами улочкам. Это старинный городок, из тех, где веками меняют только начинку в домах, оставляя наружную архитектуру нетронутой — двухэтажные домики, деревянные лестницы, потемневшие от влаги, зелень клубами, древние, вросшие в землю статуи божков-охранителей в смешных красных шапочках, провода, натянутые над крышами. Течет ли по ним ток? Или это просто дань облику города, который сложился в незапамятные времена, такой же, как черепичные крыши? Живут ли в крошечных домиках духи? А в вековых деревьях со стволами, обмотанными тяжелыми темными лентами, с ветвями, заботливо подпертыми снизу, чтоб не так клонились к земле?

Я провожу рукой по коре. Кора сероватая, шершавая, покрытая множеством мелких морщин и трещин. Это древнее, почтенное дерево. Наверное, оно помнит не одно поколение.

Я прохожу сквозь городок и оказываюсь у моря. Я сажусь на песок и смотрю на волны — чуть мутноватые от мелкого белого песка. Море и небо бесконечны. Я вспоминаю, что у древних было специальное слово для понимания, что из моря никто не возвращается, потому что уплывший навсегда меняется во время странствия. И место, откуда он уплыл, тоже навсегда меняется за время его плавания. Саудади — вот как.

Я не могу якориться на драйверов, таких, как я, — в Системе слишком большое движение, они слишком часто сменяют друг друга. У каждого космопорта тысячи лиц. Я не могу якориться на людей — они меняются слишком быстро. Время в дискрете идет по-иному. Я уже дважды младше своих ровесников. Когда мне будет тридцать, они обрастут внуками и правнуками. Когда мне будет сорок, никого из них не будет в живых. Но у меня остается Земля. Планета людей. Кто-то будет жить в этом городе и через сто лет, и через двести. Через сто и через двести лет я буду возить дилитий, чтобы освещать их дома. Кто-то будет учить детей, и эти дети будут строить корабли — для меня и таких, как я. Мы не способны смешаться, как вода и масло, но мы нужны друг другу. Мы — люди, что бы это ни значило.

Я мысленно достаю из стеклянной шкатулки свое ручное торнадо и выпускаю его с ладони. Оно немного висит в воздухе, жужжа, как под напряжением, — и развеивается между морем и небом.

Я закатываю штанины и шлепаю по линии между водой и землей. Волна шипит и пузырится, как газированная. Я подбираю маленькое зеленое стеклышко, обкатанное морем, прозрачное, как изумруд. Полосатый камушек, белый и розовый. И чаячье перо. Для Фэйт со станции Эридан, Джо со станции Шемрок и Зуу со станции Сигма.

Вся Вселенная играет в шент, и нам играть с ней, пока все пути не подойдут к своему завершению.

Этот рассказ доступен в печатном номере "Химии и жизни" (№ 1/2019) на с. 50 — 55.