Пластичность всего живого

|

|

Calypso bulbosa

Фото: Arthur T. LaBar |

ДНК любят сравнивать с чертежом, согласно которому формируется и развивается живой организм. Сравнение хорошее, но слишком механистическое: яйцеклетка представляется аналогом кибернетического зародыша из научной фантастики, который по командам хитроумных программ вырастает в стандартную марсианскую лабораторию или летательный аппарат. На самом деле эти программы настолько хитроумны, что результат их работы заранее неизвестен. У растущего организма всегда есть хоть и ограниченный, но выбор.

Никого из нас не удивляет, что рассада, выращенная в горшочках на окне, чуть-чуть неодинаковая: одни растения немного крупнее, и у них разворачивается уже третий лист, другие слегка отстают. Мало ли почему! Может, они не вполне идентичны генетически, а может, те, что послабее, стоят ближе к щели, из которой дует холодный воздух. Есть много причин для того, чтобы похожие организмы развивались разными темпами. Для биолога же это явление — выражение пластичности некоторых признаков, которая позволяет организмам и популяции в целом подстраиваться под изменчивые условия среды. Каждый организм способен менять скорость развития в определенных пределах (норма реакции), причем границы нормы неодинаковы у различных особей. Вроде все просто?

Тридцать лет назад Алексей Сергеевич Северцов в книге «Направленность эволюции» описал серию опытов с головастиками двух видов лягушки — травяной и съедобной. В одном из опытов головастиков травяной лягушки, взятых из одной кладки и находящихся на одной стадии развития, разделили на четыре группы по размеру и создали в аквариумах круговое течение. Головастики, которые в природных водоемах двигаются только по необходимости, теперь были вынуждены непрерывно противостоять этому течению. Хотя оно и не было быстрым — около сантиметра в секунду, — зато действовало постоянно, и головастиков погибало больше, чем обычно.

Можно было ожидать, что тяжелее всего придется самым мелким головастикам, ведь они слабее остальных. Ожидалось также, что высокой окажется смертность в группе самых крупных, ведь они много ресурсов расходуют на собственно рост. Иначе говоря, предполагалось, что в условиях эксперимента будет смоделирован стабилизирующий отбор, отсекающий особей с крайними значениями признака (в данном случае с крайними значениями скорости роста). Однако получилось совсем другое: смертность оказалась одинаковой во всех группах. Кроме того, выжившие головастики за время опыта выросли почти так же, как их братья и сестры в контрольных группах. То есть никаких «им стало плохо, и они перестали расти» не наблюдалось.

Поразительно, правда?

Значит, отбор шел не по темпам роста как таковым. Какие же головастики избежали гибели? Какими качествами они обладали? Какой, собственно, признак подвергся отбору? Может, выживают не те, чья скорость обмена веществ лучше подошла к условиям среды, а те, кто лучше могут этот обмен перестраивать?

Чтобы это проверить, пришлось взять головастиков другой лягушки, съедобной: они развиваются медленнее, и это давало возможность тоньше отследить происходящее. К тому же и скорость течения в этом опыте исследователи сделали ниже, всего пять миллиметров в секунду.

И вуаля: увеличение смертности при физических нагрузках сопровождалось не уменьшением, а увеличением разнообразия по скорости роста. Головастики не реагировали одинаково. Одни росли медленнее, другие быстрее! Как это часто бывает, действительность оказалась сложнее наших представлений о ней.

А при чем тут орхидеи?

Примерно в эти же годы я проводила длительные наблюдения за популяцией калипсо луковичной (Calypso bulbosa) на Беломорской биостанции МГУ. Зима 1986/87 годов оказалась малоснежная, почти онегинская: «снег выпал только в январе», и это при беломорских ранних морозах! Неудивительно, что летом 1987 года я обнаружила на площадке всего сорок семь растений калипсо из закартированных ста двадцати одного экземпляра. У калипсо только один зеленый лист, причем отмирает он в августе, и примерно тогда же (чуть раньше отмирания листа прошедшего года) разворачивается лист следующего побега, с которым растение затем зимует. В августе же 1987 года отмирание листьев произошло чуть раньше, а разворачивание новых задерживалось. Однако те из выживших растений, у которых новый лист уже развернулся, продемонстрировали просто-таки полное отсутствие единодушия: у одних он оказался меньше прошлогоднего (ожидаемо), у других остался такого же размера, но у нескольких растений новый лист был крупнее и с большим числом жилок!

|

|

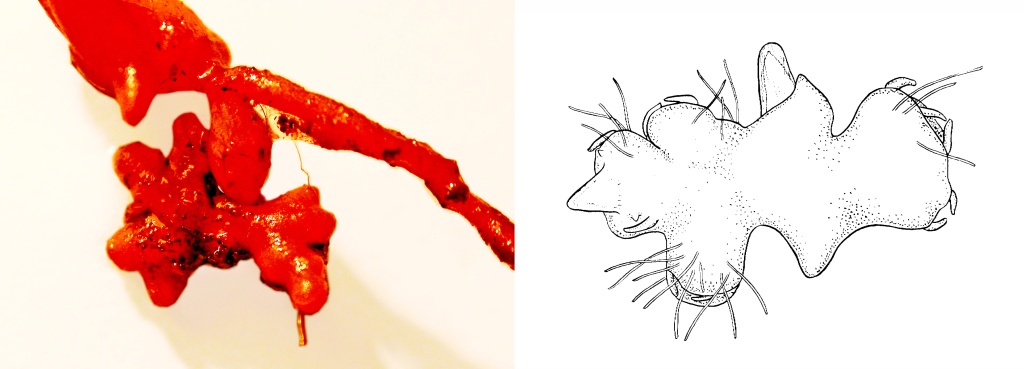

Взрослый экземпляр калипсо с дланевидным корневищем (справа)

Фото и рисунок автора |

Вообще-то сравнивать итоги такого «ненормального» года следует с «нормальным». Но в том-то и дело, что и в «нормальные» годы именно это и происходит: часть растений с возрастом становится крупнее, какая-то часть временно «отступает назад», вырастает мельче, чем в предыдущем году, — чтобы наверстать потери год спустя. Конечно, можно было ожидать, что стресс подействует на все растения примерно одинаково и они все окажутся ослабленными; что будет больше растений, которые стали мельче или, по крайней мере, остались в прежней размерной группе.

Уже то, что сохранилась более или менее нормальная картина индивидуальных изменений, было удивительно. Но оказалось, что последствия бесснежной зимы растянулись на несколько лет.

На следующий год произошло невероятное. Из сорока семи растений сохранились тридцать. Но площадка не опустела! Теперь здесь зеленело больше двухсот растений. Пятнадцать из появившихся «новеньких» при ближайшем рассмотрении оказались теми, которых не удалось найти в прошлом году, еще двенадцать возникли путем вегетативного размножения, когда у растения вместо одной почки возобновления развиваются две. Одиннадцать оказались ювенильными растениями: у них оставался протокорм (эмбриональный клубенек) у основания стебля, и это говорило о том, что они совсем недавно выросли из семян. А остальные, сто сорок один экземпляр, вынырнули, как чертики из коробочки, на тех местах, где их не было, вполне взрослые, без остатков протокорма!

В наше время уже никто не верит в то, что в кувшине с зерном, перемешанным с тряпками, могут возникнуть путем самозарождения мыши, причем сразу половозрелые. Внезапное появление на площадке без малого полутора сотен взрослых растений выглядело почти анекдотом. Большинство были некрупными. Тем не менее некоторая их часть зацвела и дала семена.

К 1994 году от вынырнувших из ниоткуда растений не осталось и следа, хотя двадцать из тех самых сорока семи по-прежнему были живы и благополучно цвели. Популяция к этому времени полностью восстановила свою численность, и «пришельцы» наверняка сыграли в этом не последнюю роль.

И все же откуда они взялись? Может, это были сенильные растения, «пенсионеры», скрытые в толще мха и уже не разворачивающие листьев? Такие растения после воздействия холодом могли сделать последнее в своей жизни усилие. Это единственное объяснение, которое приходит в голову, но все равно остается ощущение неудовлетворенности: даже если сенильные экземпляры накапливались в популяции несколько лет, неужели их численность может быть сопоставима с численностью остальной части популяции?

В любом случае пластичность онтогенеза и здесь, как в экспериментах с головастиками, оказалась налицо. А когда у таких непохожих объектов обнаруживаются совпадения в закономерностях — это очень вдохновляет.

Калипсо преподнесла и еще одна загадку, в конце концов тоже приведшую к мысли о пластичности онтогенеза. Еще в 1818 году Осип Либошиц и Карл Триниус в книге с замечательным длинным названием «Флора санкт-петербургская и московская, или Описание растений, находящихся в окрестностях обеих столиц Российской империи: Для любителей ботаники и садов, для докторов, аптекарей, содержателей фабрик, красильщиков, экономов и проч.» сообщили, что у цветущего экземпляра калипсо «овальный желвак (то есть утолщенный побег, псевдобульба — Примеч. автора), переменяемый с каждым годом», соединен иногда с одним или двумя мясистыми желваками, «дланеобразными» или подобными кораллам. Либошиц и Триниус предположили, что эти желваки скорее всего предназначены для запасания «сока» (питательных веществ).

Более чем сто лет спустя, в 1924 году, американский ботаник Генри Мозли отметил, что такие корневища встречаются не только у очень молодых, но и у генеративных экземпляров, и чаще у растений, которые приурочены к сгнившим пням и лежащим стволам. И хотя ни текст двух статей Мозли о калипсо, ни приводимые им фотографии не давали основания предполагать, что с помощью коралловидных корневищ возможно вегетативное размножение, впоследствии многие авторы именно ему приписывали это утверждение, которое таким образом закрепилось в литературе и стало мифом. Самих же этих корневищ с тех пор и до 1985 года обнаружить не удавалось.

А в 1985 году на Беломорской биостанции МГУ студенты расчищали ЛЭП и нашли в вырубаемых зарослях сто пятьдесят растений калипсо. Конечно же растения из Красной книги решено было перенести в лес, и конечно же нельзя было не воспользоваться случаем внимательно рассмотреть их и обмерить подземную часть. Работой руководил Владимир Романович Филин.

|

|

Студенты и В.Р. Филин (второй справа). Беломорская биологическая станция, 1985

Фото: Александр Поздняков |

И вот тут повезло. У пятнадцати экземпляров обнаружились те самые таинственные «коралловидные корневища».

Немного позже возникла догадка, что «коралловидные корневища» имеют какое-то отношение к протокормам и подземным проросткам калипсо, но этих протокормов в то время никто еще не видел (история с «самозарождением» калипсо произошла позже). К тому же «коралловидные корневища» были у взрослых растений, иногда даже цветущих, тогда как гораздо меньшие растения их не имели.

Оставалось одно — искать то, не знаю что.

Как ни странно, три года спустя оно было найдено: 11 юных подземных экземпляров калипсо, начиная от самых крохотных протокормов и заканчивая растениями, уже почти готовыми к выходу на поверхность, а также два растения с первым надземным побегом и зеленым миниатюрным листочком. И вот тогда-то стало ясно, что «коралловидные корневища» — это подземные ювенильные растения калипсо, но только очень большие. И, значит, их крупный побег с зеленым листом «взрослого» размера, а иногда и с цветком — точно такой же первый в жизни надземный побег растения, как и у гораздо меньших ювенильных собратьев.

Это означало, что в одних случаях молодые растения могут выходить на поверхность и переходить к фотосинтезу очень быстро, в других — задерживаются под землей по крайней мере на год, отращивают более крупную подземную систему побегов, заселенных грибами, зато позже они способны развернуть над поверхностью земли гораздо более крупный лист, а иногда даже зацвести в тот же год.

И та, и другая стратегии имеют преимущества. В первом случае молодое растение меньше зависит от симбиоза с грибом, ведь успех питания гриба напрямую связан с конкретными условиями сезона, даже теми, которые создаются микрорельефом: влажностью и температурой. Во втором случае растение, вышедшее на поверхность и тем самым переживающее смену условий, лучше к этому готово: у него накоплены гораздо большие запасы.

Правда, в популяции растения гораздо более генетически разнообразны, чем даже головастики из одной кладки. Выяснить, какая роль в этом выборе принадлежит индивидуальной изменчивости, а какая — реакции на условия среды, попросту невозможно. И все-таки: ведь до беломорской находки были и другие исследователи, искавшие «коралловидные корневища», и им повезло меньше. Значит, этот, второй способ развития встречается не просто редко, а нерегулярно, не каждый год, следовательно, влияние условий среды достаточно велико.

Тогда же и там же, на Беломорской биостанции, я искала и подземные растения другого вида, пальчатокоренника пятнистого Dactylorhiza maculata. Это было намного проще: пальчатокоренник встречается почти повсеместно, и популяции его многочисленны.

|

|

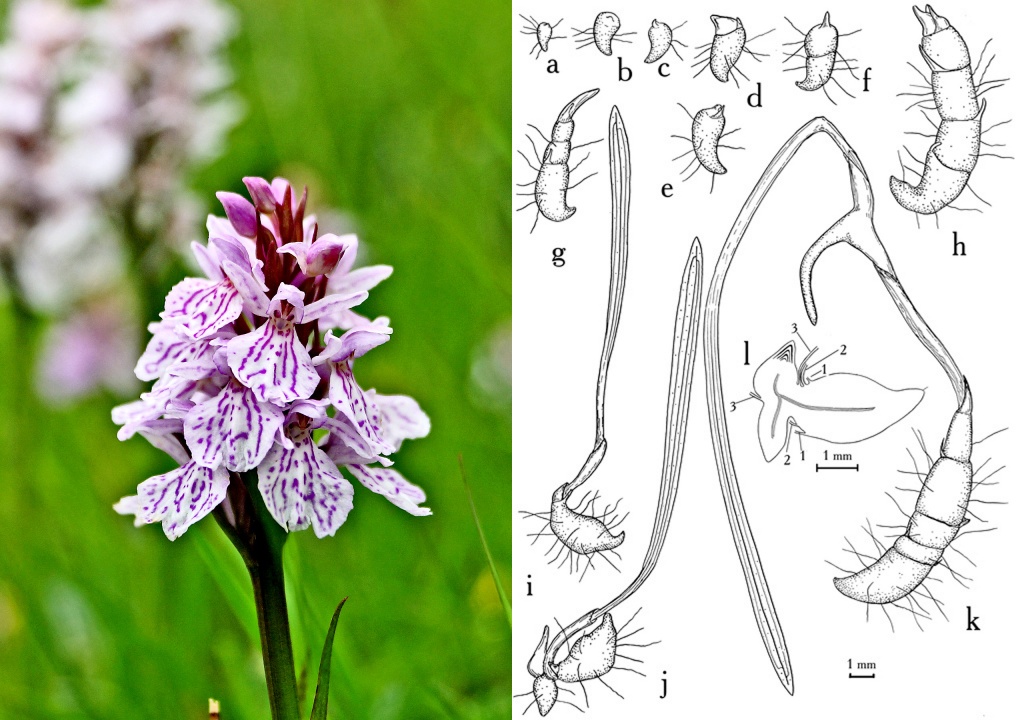

Пальчатокоренник пятнистый. Справа — стадии его развития (рисуок автора)

Фото: Randi Hausken |

Вначале казалось, что в его развитии отсутствует логика. У одних растений на верхушке протокорма закладывалась почка, из которой появлялся крохотный надземный побег с узеньким, в один-два миллиметра, листом; у других под землей развивался побег из нескольких междоузлий с чешуевидными листьями и волосками на поверхности, игравшими ту же роль, что и корневые волоски, — то есть поглощение воды и установление контакта с грибами. Число этих междоузлий было различным: чаще — несколько, но иногда одно, а после — сразу надземный побег. Хаос!

И лишь после того, как несколько сот растений, прорисованных и измеренных, были разнесены на группы, оказалось, что и в этом хаосе есть порядок.

Если отбросить подробности, которые так любят морфологи вроде меня, оказалось, что ювенильные пальчатокоренники тоже могут реализовывать одну из двух возможностей. Из верхушечной почки протокорма развивался или неутолщенный побег без грибов, но с зеленым листом, — или утолщенный подземный побег из нескольких междоузлий, кора которого была заселена грибами; в этом случае зеленый лист появлялся позже и был крупнее. В течение всех четырех лет исследования тех и других растений было примерно поровну.

Впечатление хаоса создавали промежуточные варианты. Например, первое междоузлие могло быть заселено грибами, но дальше вырастал надземный побег. Оказалось, что таких промежуточных экземпляров очень мало. У растений словно срабатывал переключатель: развиваться так либо иначе, а перестройка «на ходу» оказывалась возможной, но редкой. Кроме того, было замечено, что те экземпляры, которые шли по второму пути, изначально залегали глубже. Может, это и послужило причиной «переключения»? Но что важно, и здесь оказались возможными две стратегии и выбор между ними!

Сбор материала в природе очень сильно отличается от строгих условий эксперимента. И тем приятнее, когда наблюдения в естественной среде дополняют и подтверждают выводы экспериментаторов. Во всяком случае, пластичность онтогенеза — замечательный механизм, позволяющий приспосабливаться к изменчивым условиям среды как отдельным особям, так и популяции в целом.