Высвечено Чернобылем

|

|

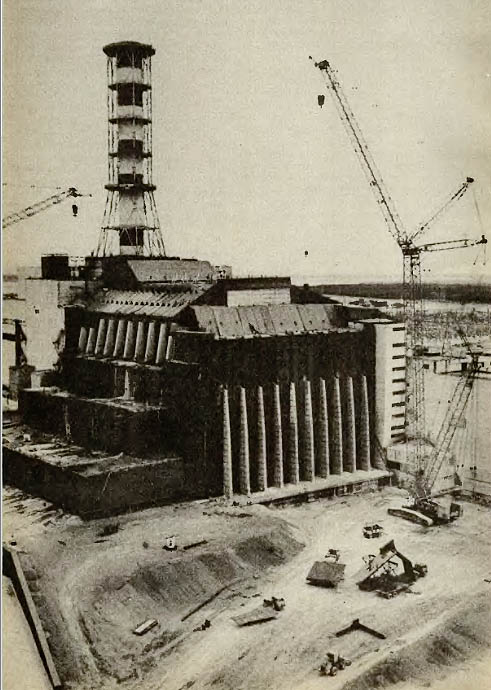

Так выглядел четвертый блок ЧАЭС по окончании первого этапа работы по ликвидации последствий прошлогодней аварии. Снимок сделан в декабре |

Встреча была назначена на 16.50 в понедельник 28 апреля 1986 года. Член редколлегии «Химии и жизни» академик Валерий Алексеевич Легасов пригласил сотрудника редакции, чтобы обсудить несколько текущих дел, а главное, тезисы проблемной статьи о состоянии химии и химической технологии. Главный тезис: без опережающего развития современной, подчеркиваю, современной химии и столь же современной технологии разговоры о научно-техническом прогрессе так и останутся разговорами.

Потому хотя бы, что любая физическая идея начинает работать на нас лишь после того, как материализуется в веществах, конструкциях и технологических процессах. В конечном счете все зависит от химиков. Так, к примеру, в атомной энергетике три четверти всех операций, начиная с выщелачивания урана из руд и кончая захоронением радиоактивных отходов, это операции, по сути, химические.

Мы знакомы со студенческих лет. Упоминаю об этом лишь затем, чтобы читатель не удивлялся некоторым оборотам публикуемой ниже беседы. Сегодня академик Легасов — член Президиума АН СССР, первый заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова. Его рабочий день, расписанный по минутам, обычно начинается в 10.00 утра, а заканчивается, как правило (впрочем, последние полгода это правило редко соблюдалось), часов в 10 вечера. Следующий час — сугубо личный, час отдыха и размышлений. Именно в этот час встречались обычно где-нибудь в окрестностях института. Вышагивает, чуть сутулясь... Рядом степенно идет большой пушистый пес, который всегда считает третьего лишним, но терпит.

Лишь когда дело касается самого главного — для науки ли, техники, журнала или отдельного человека, академик выкраивает из своего дневного бюджета времени полчаса или час для встречи с «дружественной прессой». Как должно было быть и в тот апрельский понедельник.

На всякий случай я позвонил накануне — мало ли какие могут быть перемены. Перемены были: член правительственной комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС академик Легасов вылетел в Чернобыль в числе первых. С тех пор на протяжении многих недель увидеть его можно было разве только по телевизору...

Лишь через полгода, когда подходил к концу первый, самый сложный этап работ по ликвидации последствий аварии, когда уже прошло венское совещание экспертов МАГАТЭ, когда были готовы к пуску первый и второй блоки Чернобыльской АЭС, состоялась та, надолго отложенная беседа. Естественно, с несколько обновленным углом зрения.

Знакомый кабинет в Курчатовском институте. Чуть слышно шелестит лента в магнитофоне, фиксируя наш разговор, поначалу довольно вялый. Причиной здесь, очевидно, накопленная усталость моего собеседника. Лишь спустя какое-то время (судя по пленке, минут через шесть-семь) беседа набирает нужный ритм и темп. Вот с этого момента и воспроизведем запись.

Легасов: Неправильно! Не в согласованиях дело. Я могу за две минуты, причем не только в экстремальных условиях, согласовать все, что нужно, по телефону. Про Чернобыль и говорить нечего: то, что было, тут же давали. Но если нечего давать?!

Повторяю то, с чего начал: сколько ни говори «халва-халва-халва», во рту сладко не станет; сколько ни тверди «научно-технический прогресс», сколько ни ходи по начальству с прекрасной идеей, какой робот или станок, к примеру, придумали, но до тех пор, пока этот станок или робот не облачен в нужные для него материалы, пока нет процессов, в которых эти материалы получаются, все хождения будут впустую. Без материала, без чувствительных датчиков, без мембран, волокон, красителей и еще многого химического, нашего никакая техническая идея современной не станет. Электронику взять. Она начинается с логики операций, а дальше — сплошь материал! Или машиностроение, о котором сегодня так много говорим. Оно тоже опирается прежде всего на материалы, на произведенное химией.

Только тогда металлургию тоже частью химии надо считать...

А как иначе? В основе-то преобразования вещества. Вот, забегая немного вперед, скажу — теперь этот факт известен: случилось в Чернобыле — потребовались роботы для проведения определенной работы, так их сделали за две-три недели, причем лучше, чем французские или итальянские. Конструкторы у нас великолепные.

А без Чернобыля сколько эти великолепные роботы пришлось бы согласовывать, пробивать, внедрять? Внедрять — слово-то какое!

Согласен, заинтересованность отраслей, производящих новую технику, в том, чтобы делать действительно новое, оставляет, как говорят, желать лучшего. Но даже когда есть все: и экономические рычаги, и самая что ни на есть кровная заинтересованность, произведенное химиками остается основой. Если ж нет материала, если нет упреждающего развития химии, множество прекрасных физических идей так и остаются идеями. Вот они, идеи, стоят (кивок в сторону полки с папками.— В. С), только наши энергетические идеи — одна лучше другой. А неосуществимы при существующем уровне химии. И в других отраслях, имеющих дело с материалом, то же самое, если не хуже. Вот где суть. Чернобыль и это высветил.

Каково было первое впечатление?

Впечатление?! Когда мы прилетели в Чернобыль, то первоочередной задачей была точная оценка радиационной обстановки. От этого зависела возможность пребывания людей в пораженной зоне. Не о населении речь — эвакуация населения была неизбежной, а о тех, кому предстояло работать над ликвидацией последствий случившегося.

И сразу же — химия. Уровни радиации на разных участках отличались порядками величин. Некоторые из них надежно фиксировались существующими дозиметрическими приборами, другие же сразу выводили из строя электронные компоненты приборов, и обстановку, к тому же быстро меняющуюся, оценивать было сложно. Сами приборы требовали сопровождения разведчиков. И как тут было не жалеть, что в те дни очень не хватало надежных и простых химических детекторов, видимым образом (цветом, к примеру) реагирующих на интенсивность ионизирующего излучения! Подобные детекторы могли оставаться на маршрутах в качестве меток и т. д.

Вот подготовленность биохимиков и медиков к быстрому и массовому введению иодсодержащих препаратов сыграла свою положительную роль. Правда, с оперативной информацией для населения об элементарных основах радиометрии (чего стоит опасаться, а чего нет) в простой и доступной форме дело вначале обстояло неважно. Курчатовцам даже пришлось взять на себя издание листовок на эту тему для всех работающих в зоне. (Эту листовку мы воспроизводим в конце статьи. — Ред.)

|

|

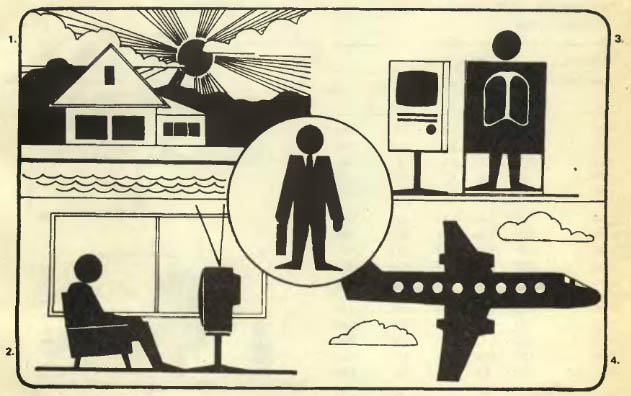

1. Фоновое облучение за год - 100 мбэр 2. Ежедневный в течение года 3-х часовой просмотр ТВ - 0.5 мбэр 3. Облучение при флюорографии - 370 мбэр 4. Перелет самолетом на расстояние 2400 км — 1 мбэр |

Следующая важнейшая задача — ликвидация горения графита, введение в разрушенный реактор компонентов, способных удержать, отфильтровать выделяющиеся радионуклиды,— снова задача химическая по сути. Готовых алгоритмов действий для этих условий, к сожалению, не было. Ведь нужны были фильтрующие материалы, не горючие, не испаряющиеся, распространяющиеся по всем возможным отметкам здания.

Желательно при этом, чтобы они — при правильно подобранной композиции — не сильно ухудшили естественный теплоотвод от разогретого ядерного топлива, чтобы помогли стабилизовать температуру за счет фазовых переходов или эндотермических химических процессов.

Единственно ясным и сразу реализованным решением было введение соединений бора для эффективного поглощения нейтронов, если бы в этом возникла необходимость. Все остальное приходилось изобретать на ходу, с учетом возможностей быстрой доставки на площадку.

Позже возникла проблема выбора нужных марок бетона. Чтобы он схватывался не быстро — ведь подавать его можно было лишь с больших расстояний — и чтобы этот бетон был способен выполнять свои функции в условиях радиационных и тепловых воздействий.

Одновременно встала задача локализации радиоактивной пыли — ведь было уже жарко и сухо, нельзя было допустить ветрового переноса загрязненных частиц на большие расстояния. Сразу же был построен химический мини-цех, где синтезировались компоненты и создавались композиции, способные быстро полимеризоваться на поверхности, образуя нерастворимые пленки. Химики тут же на месте улучшали подобные составы, использовали комбинированные полимеры, фосфатные соединения. При сооружении водозащитных устройств для удержания активности на поверхностях использовали природные цеолиты.

Все дезактивационные работы требовали химических знаний, но многое создавалось и проверялось на ходу. Так что все время ощущалась, с одной стороны, огромная роль химиков и химических знаний в этой острой ситуации, а с другой — то, что в наших научных планах не было многих исследований, столь важных в случае возникновения непредвиденного...

|

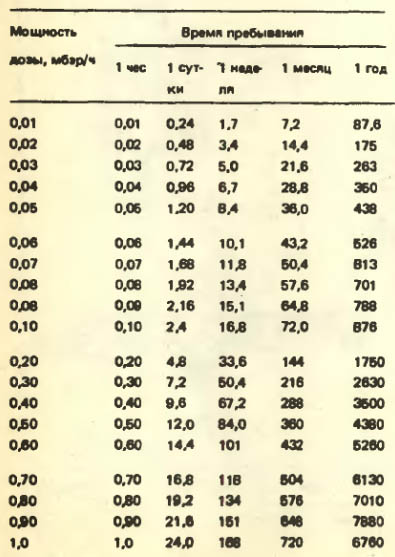

| Доза облучения в зависимости от времени пребывания в поле облучения, мбэр

|

Что можно сказать о причинах аварии?

О них писалось довольно много и ясно. Персонал станции стремился любой ценой провести порученные ему испытания турбоагрегата. Суть испытания заключалась в измерении времени, в течение которого турбина, на которую перестал подаваться пар, вращаясь по инерции, способна поддерживать в генераторе электрические параметры, необходимые для обеспечения собственных нужд реактора.

Испытания эти должны были проходить по такой примерно схеме: постепенное снижение мощности реактора (при ее уменьшении примерно до четверти номинальной реактор должен быть остановлен, а оставшийся пар перепущен по коммуникациям мимо турбины), прекращение подачи пара на турбину и, наконец, электротехнические измерения.

В процессе снижения мощности операторы «упустили» заданную программой величину, с которой следовало начать испытания, мощность реактора упала почти до нуля. В этом случае реактор должен быть остановлен и стоять примерно сутки, пока не распадутся короткоживущие изотопы, активно поглощающие нейтроны, так называемые «нейтронные яды». Но поскольку утром 26 апреля реактор по графику останавливался на планово-предупредительный ремонт, а после месячного ремонта он мог до остановки работать еще год или более, то испытания практически сорвались. Вот тут-то, видимо, и сыграло роль стремление выполнить задачу «любой ценой».

Без остановки реактора стали повышать его мощность: подняли один за другим управляющие стержни, поглощающие нейтроны. Из-за того, что в реакторе еще были нераспавшиеся нейтронные яды, подъем стержней оказался не очень эффективен — мощность росла медленно. Еле-еле удалось стабилизировать ее на уровне 200 МВт, но какой ценой! Ценой нарушения строжайшего запрета работать на реакторе без разрешения главного инженера, если в активной зоне остается менее 30 стержней. Если же в зоне останется всего 15 стержней, то и главный инженер не вправе разрешать работу — реактор должен быть немедленно остановлен. В ту. злополучную ночь в зоне оказалось менее 8 стержней, но операторы продолжали свой эксперимент...

Эти манипуляции и ряд других обстоятельств сделали работу реактора неустойчивой. На этот случай в системе управления есть несколько защитных барьеров, сигналы с которых автоматически останавливают реактор. Персонал отключил все эти защитные барьеры — опять же во имя выполнения задачи «любой ценой». Затем совершили еще одну ошибку, из-за чего и начался самопроизвольный рост мощности в условиях неуправляемой — беззащитной активной зоны. Последняя барьерная линия — аварийная защита, вводимая простым нажатием кнопки, в этих условиях не успела остановить возросшую в 13 раз за 1 секунду мощность реактора, ибо конструкция этой защиты не обладала быстродействием, нужным в столь невероятных условиях.

Дальнейшее известно: разогрев материалов зоны до очень высоких температур, мгновенное мощное парообразование, вскрывшее герметичную активную зону с инертной атмосферой, химические процессы раскаленных металлов и графита с парами воды и с кислородом попавшего в реактор воздуха, разрушение здания и вынос части топлива и накопленных радиоактивных осколков за пределы блока и станции.

И как было с этим бороться?

Вводить в горящий реактор карбид бора, доломит, другие компоненты из-за сложной радиационной обстановки можно было лишь с воздуха, с высоты 200 м. Подобные «сбросы» вызывали, естественно, пылеобразование. Но вот что важно: при этом происходило не только распыление, но и укрупнение аэрозольных частиц, что задерживало распространение их на дальние расстояния, но рядом с четвертым блоком загрязнение росло. Что называется, огонь на себя...

Если бы все необходимые химические компоненты на аварийный случай находились внутри здания реактора или если бы проектом были предусмотрены коммуникации, позволяющие быстро вводить нужные вещества в активную зону, то справиться с прямыми последствиями аварии было бы куда проще.

Я где-то читал, что за рубежом атомные реакторы закрывают круглыми железобетонными колпаками, выдерживающими даже случайное падение самолета или метеорита...

И за рубежом есть атомные реакторы без колпаков. У нас же все реакторы типа ВВЭР-1000, например, снабжены подобными колпаками. Их назначение — не только уберечь реактор от внешних силовых воздействий, но, главное, удержать радиоактивные выделения внутри здания, если из-за потери теплоносителя будут разгерметизированы тепловыделяющие элементы.

В реакторах типа чернобыльского та же задача решается по-иному. Все опасные элементы размещены в прочно-плотных боксах. То есть в этом случае как бы не один защитный корпус, а множество их, секционированных. Но все эти сооружения, как, кстати, и колпаки, не рассчитаны на внутреннюю детонацию во всем диапазоне возможных значений импульса...

Снова хочу вернуться к химии. Реакторщики, естественно, изучали все аварии на АЭС и, если было нужно, предпринимали дополнительные меры безопасности. Особенно после нашумевшей аварии на станции Три-Майл-Айасид в США. Но не изучали, к сожалению, аварии в других отраслях промышленности. А ход событий на Чернобыльской станции, приведший к трагедии, ничем не напоминал ни одну из аварийных ситуаций на других АЭС, но был чрезвычайно, до деталей схож с тем, что произошло на химическом заводе в Бхопале в 1984 г.

До деталей?!

До деталей. У нас работа в ночь на субботу, там — в воскресенье. Здесь отключили аварийную защиту, там отключились играющие защитную функцию холодильники и абсорбер. Там была техническая неисправность задвижки, пропуск воды и как результат экспоненциально развивающаяся экзотермическая реакция при отключенных холодильниках, здесь — избыток пара и рост реактивности.

Главное же в том, что и там и тут персонал мог, имел технические возможности, несмотря на все запреты, отключить защитные устройства.

Если бы реакторщики сделали выводы из аварии в Бхопале... Впрочем, что теперь говорить. Справедливости ради замечу лишь, что химики именно после Бхопала «стучались в реакторные двери», но такие слова, как «метилизоциа- нат», «окисление», «химические реакции», делали проблему для физиков неинтересной. Урок Бхопала впрок не пошел...

Главное же, повторяю еще раз: алгоритма поведения в таких ситуациях не было ни у кого. А он должен быть.

И дать его могут только совместные усилия физиков и химиков при соответствующем развитии науки и сознании, что упреждающее развитие химической технологии не прихоть химиков, а общечеловеческая необходимость!

Он молчит, а я пытаюсь себе представить те первые, самые напряженные дни и часы. Воскресают в памяти молодые бойцы — пожарники, что приняли на себя первый удар.

Они выполнили свой долг профессионально. Хотя, наверное, даже не всё понимали — с атомным джином знакомы были понаслышке. И тем не менее шли в огонь, спасая других. Впрочем, об опасности радиации они знали, конечно. И тем не менее шли.

Думаю, что членам Правительственной комиссии — ученым, физику-ядерщику Е. П. Велихову и химику В. А. Легасову,— многое было понятнее во сто крат. И им, именно им, людям науки, командированным в жерло беды, надо было найти оптимальное решение физико-химической задачи со многими неизвестными — задачи, которой до них не решал никто...

Пауза затягивается. Нарушает ее вопрос корреспондента — можно ли было заранее ввести дополнительные элементы химзащиты в конструкции реакторов? Ответ краток и жёсток: можно и нужно. И это тоже один из уроков Чернобыля.

Хотел бы задать вопрос, содержавшийся во многих письмах в нашу редакцию: почему в сообщениях печати в мае-июне особый упор делался на изотоп иод-131? Разве только он был в выбросах? Разве только он представлял и представляет опасность?

Как химик, ты должен понимать, что такое динамика процесса. Любого, в том числе радиоактивного.

В первые минуты после выброса радиоактивного облака наибольшую опасность представляли изотопы благородных газов. Хорошо, что по стечению атмосферных условий облако прошло мимо поселка Припять и постепенно рассеивалось в атмосфере, теряя активность. Самые активные изотопы — короткоживущие, это понятно. А потом, когда облако прошло, главную опасность представляли выпавшие из него короткоживущие компоненты, в первую очередь иод. Мало того, что активность у него большая — период полураспада всего восемь суток, так он еще и усваивается живыми организмами и, что хуже всего, передается по пищевым цепям и накапливается в организме. Поэтому и говорили больше всего о иоде, запрещали зелень есть, молоко проверяли особенно тщательно, всех работающих защищали респираторами — прежде всего чтобы иод не попал в щитовидку. Особо следили за этой железой...

Иод, вдобавок ко всему, еще и в волосах, растворяясь, накапливается, и этот растворенный иод уже не смыть. Поэтому многие стриглись наголо. Усы-бороды приходилось сбривать, как во времена Петра Первого...

Смотрю на академика: и правда, шевелюра у него короче, чем была весной. Тоже, небось, стригся? Но спросить об этом почему-то не решаюсь. А он тем временем продолжает.

Когда спустя месяц большая часть радиоактивного иода распалась, максимум внимания радиохимиков переместился на плутоний. Он, как известно, не столь радиоактивен, но долгоживущ и токсичен. Его накопление — даже в малых дозах — опасно для легких. Потому и плутонием с первых дней занимались. Но, поскольку он менее активен, первый месяц больше всего опасались иода. И предостерегали соответственно.

|

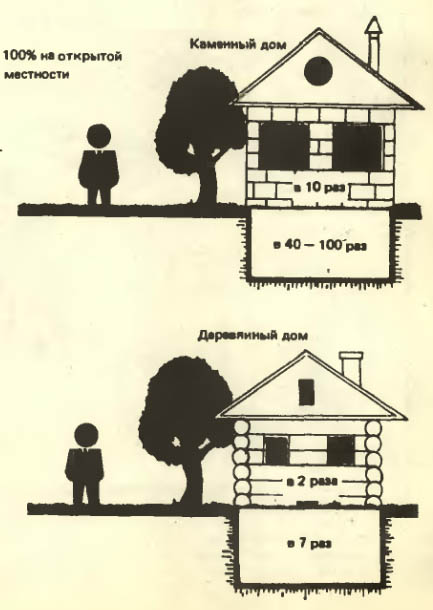

| Коэффициенты ослабления облучения в помещениях

|

К счастью, протяженность зон с повышенной концентрацией плутония оказалась малой, а химические формы и размеры частиц, в которых он существовал, легко задерживались респираторами. Кстати, респираторы, защищавшие от всех радиоактивных аэрозолей дыхательные пути работавших в зоне, тоже дали химики...

Следующей проблемой стали уже долгоживущие изотопы стронция и цезия. .Их количество, их потенциальную опасность важно знать, чтобы разумно строить стратегию реэвакуации населения — когда и куда можно людей пускать, какие способы химзащиты — дезактивации применять в дальнейшем.

В этот момент зазвонил телефон. «Некстати,— подумал я,— назначенное время подходило к концу». Но жалеть об остановленном магнитофоне не пришлось — такой это был разговор.

Звонил Анатолий Петрович Александров — директор, учитель, тогда еще президент Академии наук. Я, конечно, не слышал, что говорил он в трубку, но это можно было понять по ответам моего собеседника.

Смысл разговора: опять депутация из Киева: говорят, новая вспышка активности... Легасов отвечает сердито: у киевлян, к несчастью, вспышки слухов возникают регулярно: то реактор четвертого блока работает, то что-нибудь обваливается, то появляются свинцовые или циркониевые загрязнения атмосферы... Проверяешь — да, есть, к примеру, свинец, особенно на обочинах дорог. Но только его источник — сгорающий в двигателях машин этилированный бензин...

Возвращаемся к прерванному разговору. Два вопроса о саркофаге. Первый: состав «засыпки» был придуман на месте или где-то когда-то подобный использовался; какова его эффективность? И второй вопрос: засыпка — это решение проблемы, так сказать, сверху. А снизу? Газеты сообщали о бетонной подушке под останками реактора. Как и из чего ее делали? Какие химические проблемы возникли здесь? Да, и еще: проблема сбоку — стена для защиты воды...

Все эти проблемы связанные. Состав «засыпки» придумали на месте. Эффективность защиты сверху оценена: благодаря физико-химической обоснованности выбранной композиции, скорости действий, мастерству и точности вертолетчиков возможные масштабы загрязнения уменьшены в десятки раз. Важно, что этот — самый первый этап работы был завершен еще 2 мая. Но повторяю еще и еще раз: масштабы аварии могли быть меньше, если бы не приходилось ничего изобретать на ходу, если бы готовность к подобной экстремальной ситуации была больше.

|

|

Рядом с «саркофагом». Слева — академик В. А. Легасов. Снимок сделан в октябре прошлого года |

О подфундаментной плите... Тогда, в первые дни после аварии, нам не было точно известно расположение кусков топлива разрушенного реактора. Было опасение, что часть его, разогреваясь, может проплавить конструкции и выйти в почву. Поэтому и решили сооружать охлаждаемую подфундаментную плиту. Строители работали самоотверженно и быстро. Сооружение шло параллельно с экспериментами, иногда на ходу приходилось менять решения. Высказывались сомнения в целесообразности сооружения такой плиты, но по-моему, решение, нацеленное на защиту подпочвенных вод при самых экстремальных условиях (они, к счастью, не возникли), было безусловно правильным.

Но и тут работать было бы много проще, если бы загодя были продуманы и спроектированы конструкции элементов защиты, если бы заранее были испытаны рецептуры бетонов и т. д. Физико-химическая подготовленность в области термо- и радиационноустойчивых материалов могла упростить многие решения в экстремальной ситуации.

Ту же цель — защитить природные воды — преследовало и сооружение стены в грунте, в наиболее загрязненных местах. Здесь было проще и с материалами, и с конструкцией.

Вопрос о дезактивации территории: как она проходила, какую роль сыграли полимерные материалы, в частности те, что разработаны как средство борьбы с эрозией почвы химиками МГУ под руководством члена-корреспондента АН СССР В. А. Кабанова?

Очень хорошо, что были кабановские работы и что я знал о них. Но плохо, что налаживать их выпуск пришлось на ходу. Плохо, что существующая техника дезактивации не была приспособлена для работы в возникших условиях на столь больших площадях. Плохо, что лишь чернобыльская авария заставила срочно наладить производство многих составов в нужных масштабах...

Хочу обязательно отметить работу сотрудников ГИПХа во главе с членом- корреспондентом АН СССР Борисом Вениаминовичем Гидасповым. У них были свои составы, но не это главное. Как прикладники, они на месте находили технологически правильные решения. Гидаспов чуть не собственноручно сваривал мешки из толстого полиэтилена, в эти мешки загружали полимерный раствор и сбрасывали мешок с вертолета в нужной точке. Мешок разрывался, жидкость растекалась и полимеризовалась, образуя защитную пленку, фиксирующую радионуклиды.

Примитив? Были и другие, кто так считал. Стоило Гидаспову уехать, как какой-то умник предложил это дело усовершенствовать. Дескать, незачем возиться с мешками, есть вертолеты сельхозавиации с форсунками — будем разбрызгивать с них тот же состав. Умно? Не совсем. Не учел «рационализатор», что полимерный раствор в виде мелких капель на пути к земле пройдет через горячие газы выхлопа и высохнет, заполимеризуется. В результате вместо жидкости наземь упадет горючий порошок!

И здесь я опять возвращаюсь к тому, с чего начал. У нас есть развитая наука и развитая промышленность. Изобразим их в виде двух пирамид (рисует). Но соединяются эти пирамиды лишь через вершины, образуя чрезвычайно узкое горлышко технологий, я имею в виду современные технологии. Есть, к примеру, прекрасные керамики с таким комплексом свойств, что они решили бы многие проблемы машиностроения. Но где они, эти керамики? На кафедре в Менделеевке? В каком-нибудь НИИ? А заводы технической керамики кафель и тот бракованный гонят. Изменять технологию нужно! Без этого — никуда.

Тут опять раздался телефонный звонок. Некто договаривался с Легасовым о материалах Генеральной сессии МАГАТЭ в Вене. Естественно, после этого я задал вопрос о первой поездке в Вену, на совет экспертов. Валерий Алексеевич показал довольно толстую книжицу в желтой обложке — доклад советской делегации.

...Доклад занял пять часов, причем в основном это был комментарий к напечатанному. В конце советской делегации аплодировали эксперты даже тех стран, где очень многие настроены агрессивно по отношению к атомной энергетике вообще. Удивлялись масштабам проделанного нашей страной, конкретности выводов и предложений. И откровенности тоже. Ведь Чернобыль не только наши — общечеловеческие проблемы высветил.

Первый этап работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС завершен. Но работы, наверное, еще много?

Смотря с чем сравнивать. В нашем разговоре я попытался показать в некоей последовательности, какое место занимала и продолжает занимать во , всей этой работе ее химико-технологическая составляющая. Роль химических исследований и процедур будет важной и в последующих чернобыльских делах.

|

|

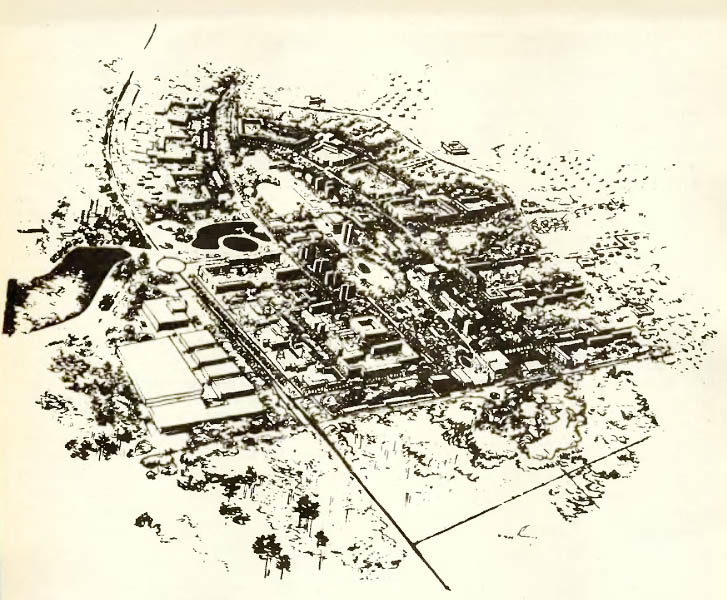

Принято решение построить за два года новый город для рабочих Чернобыльской АЭС и членов их семей. Его назвали Славутичем. Градостроительные комплексы для него разработаны архитекторами РСФСР, Украины, республик Прибалтики и Закавказья. В новом городе энергетиков будет все для нормальной жизни и отдыха: дворец культуры, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинские учреждения, детские сады и школы... Уже в этом году должны быть построены: половина всех жилых зданий, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, кафе, столовая, гостиница— При этом строители хотят сохранить максимум зеленых насаждений на отведенной под новый город территории, сделать Славутич очень зеленым и очень комфортабельным городом. Здесь воспроизведен один из архитектурных рисунков нового города |

Вот мы упоминали о цезии. Какие там его изотопы, каковы их радиоактивные характеристики, известно. Но не менее важно было определить, в какой форме он существует — в молекулярной или ионной? В ионной, как оказалось. А раз так, с ним труднее бороться: легче растворяется, легче мигрирует. Значит, нужны сорбенты соответствующие. Другие изотопы в молекулярной форме находятся. Для них нужны другие средства борьбы.

Но все нужно очень хорошо, очень точно мерить. Химики должны научиться определять формы существования и концентрации тех или иных элементов в разных средах с той же надежностью, как радионуклиды.

И чтобы, в идеале, химики, как радиометристы, могли делать свои замеры быстро, оперативно и дистанционно.

А что, в принципе, это возможно — в перспективе. Но вот что еще надо обязательно сказать... Сейчас, после Чернобыля, многие озлоблены на ядерщиков» И забывают при этом, что и после Чернобыля атомные электростанции остаются наиболее экологически чистыми — при их нормальной работе. И что многие другие отрасли промышленности, химические в том числе, представляют не меньшую потенциальную опасность для людей при авариях. Не с техникой или технологией надо бороться, а с потерей должной культуры в их создании и эксплуатации. На этом, извини, я хотел бы закончить.

Последний вопрос: сколько времени в общей сложности пришлось пробыть в Чернобыле и Припяти?

Достаточно много. Но это не важно. Сейчас опять собираюсь...

Потом у сотрудников и родственников Валерия Алексеевича я все же узнал ответ на свой последний вопрос: 17 дней вначале, потом еще неделю, потом еще и еще — словом, ни у кого из ученых и руководителей его ранга такой длинной вахты не было.

Еще и поэтому мне кажется очень важным донести до масс химиков (и не только химиков) то, что высветил Чернобыль физикохимику Валерию Легасову.

Взял интервью В. СТАНЦО

Фото В. Ободзинского

Вот такие листовки, изготовленные в ИАЭ им. И. В. Курчатова, распространялись среди работавших на ликвидации последствий аварии. Листовка достаточно информативна, поэтому мы решили воспроизвести ее фотографически

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Мерой опасности ионизирующего излучения для человека служит эквивалентная (или биологически значимая) поглощенная доха. Единица измерения — 1 бэр.

Для характеристики рентгеновского и гамма-излучения иногда используется единица рентген (р).

1 рентген примерно соответствует доза 1 бэр.

СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

1 бэр = 1000 миллибэр (мбэр) = 1000000 микробэр (мкбэр)

0.1 мбэр/час = 2.4 мбэр/сутки = 878 мбэр/год (при постоянной мощности излучения)

Фоновое облучение создается космическим излучением, естественными радиоактивными веществами, содержащимися в теле человека, в окружающих его предметах быта и объектах окружающей среды.

Величина фонового облучения меняется во времени, различна для разной местности и примерно равна 100 мбэр за год при отклонениях от этой величины в 2 — 3 раза.

Каковы же опасные и неопасные дозы облучения?

При дозах облучения порядка 10 бэр не наблюдается каких-либо изменений в органах и тканях организма человека.

Клинически определяются кратковременные незначительные изменения в составе крови лишь при облучении дозой 76 бэр.

Таким образом установленные пределы облучения персонала и населения являются неопасными.

|

|

|

|